Владимир Коренев, актер, исполнивший главную роль в суперхите советского кинопроката — фильме «Человек-амфибия» и ставший идеальным воплощением романтического образа шестидесятых, сегодня на сцене Электротеатра «Станиславский» занят едва ли не в самых радикальных для отечественной сцены театральных экспериментах

— За счет чего в советском кинематографе существовал мощный институт звезд, который сейчас сошел на нет?

— Тогда не было массовой культуры в таких объемах. Я начал сниматься пятьдесят пять лет назад. И вы являетесь ко мне через пятьдесят пять лет за интервью. Когда тридцатилетнего актера, пришедшего к врачу, спрашивают: «Как ваша фамилия?», — это означает, что его карьера не удалась. У каждого актера есть стратегия, связанная с собственной творческой судьбой. Я был на гастролях в городке где-то на берегу Волги. Ко мне подходит администратор и просит меня выступить: «У нас есть место на берегу Волги — амфитеатр, созданный природой, там вмещается тысяч десять людей. Мы его огородим, а внизу будет стоять баржа как сцена, там поставим микрофоны. Хорошие деньги вам заплатим». У меня зарплата была восемьдесят пять рублей в месяц. А предлагали полторы тысячи за это выступление. Мне говорят: «У нас уже набраны артисты!» Я отвечаю: «Нет, я не пойду!» Но я любопытный — купил билет и стал смотреть. Стоит баржа, украшенная шариками, из ее недр появляется конферансье: «А сейчас к вам выйдет заслуженная артистка России, которую вы видели там-то и там-то». Весь зал кричит: «А-а-а-а-а!!!» Конферансье: «А сейчас заслуженный артист…» Зал опять: «А-а-а-а-а!!!» На шестой фамилии стали кричать тише, на восьмой совсем перестали, просто похлопали, а когда вышла великая артистка Мордюкова, на сцену уже никто не смотрел. И я понял, что абсолютно верна поговорка «Певчие птицы стаями не летают, только вороны сбиваются в кучу». Помните историю с розой в «Маленьком принце» Экзюпери: он увидел целый сад роз и не мог понять, где его роза.

Никогда не надо ни за кем становиться в очередь, никогда не надо лезть в тусовку. Живи собой: чем ты отдельнее, чем меньше похож на остальных, тем выше тебе цена. Если разовьешь свою индивидуальность до размеров общественно интересной, чтобы к тебе тянулись люди, тогда станешь художником. А если стоишь в толпе и выглядываешь из-за чьего-то плеча, никогда с тобой ничего хорошего не будет.

— Почему фильм «Человек-амфибия», который сейчас стал частью спектакля-трилогии «Синяя птица», так «выстрелил» в свое время?

— Как вы понимаете, я много раз это анализировал не для прессы, а для себя. Но вам скажу. Иногда я смотрю американские картины. Среди них попадается всякая дрянь, но каждый раз удивляет, как они сделаны — и прежде всего история, положенная в основу. «Человек-амфибия» —лучший роман Беляева, и это один из лучших фантастических романов, которые я читал. Он рассказывает про существо, которое попадает из мира природы в мир цивилизации и тем самым обрекает себя на гибель. Этот смысл спрятан глубоко, но он все равно доходит до сознания читателя.

Искусство должно быть наивным. Я столько читал в своей жизни, я вырос в библиотеке, но с удовольствием каждый год перечитываю «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо». Я думаю: что это такое? Застарелый инфантилизм? Как-то я наткнулся в журнале «Вопросы литературы» на статью французской литературоведки. Она выстроила французских писателей в ряд по тому, как их знают в мире, и по тому влиянию, которое они оказали на мировую литературу. И что меня поразило? На первом месте стоит Гюго. Но что интересно: ведь он же автор детективов! «Человек, который смеется» — детектив, как и все его романы. В их основе всегда лежит история, от которой не можешь оторваться. На втором месте Дюма-отец. Она считает его великим писателем. Да ведь и в самом деле его книги, как и Библию, читал каждый. Он большой писатель. Мне плевать на ту историю Франции, которая описана в исторических томах. Мне история Франции, которую рассказал Дюма, намного интереснее. И я так ее и воспринимаю. Франция во многом такая, какой ее изобразил Дюма-отец. Да и роман «Граф Монте-Кристо» ненавязчиво поднимает серьезные философские вопросы, например имеет ли право человек становиться судьей другого человека, наказывать его вместо Бога. На третьем месте Шодерло де Лакло — автор «Опасных связей».

Однажды я ходил на спектакль «Виконт де Бражелон», который Анатолий Васильев со своими студентами поставил как Чехова. Смотришь и думаешь: что за литература замечательная! У Бартошевича в книге, за которую он получил Государственную премию, есть одно замечательное место: оказывается, в начале освоения англичанами Австралии туда ходили парусные суда. И вот идет судно с каким-то грузом и попадает в штиль: один месяц, два, три, и, чтобы команда не сошла с ума, она начинает репетировать «Гамлета». Эту историю Бартошевич приводит в книге, стремясь показать, насколько демократичен Шекспир. «Гамлет» — сложнейшая драматургия, а его репетируют простые матросы где-то посреди океана. Другое дело, что на своем уровне.

— Чем отличается Электротеатр «Станиславский» от того, каким он был до прихода художественного руководителя Бориса Юхананова?

— У театра были разные периоды. Периоды взлета, когда здесь работали выдающиеся режиссеры и сюда было невозможно попасть. Когда в театр приносили пьесы с правом первой постановки лучшие советские драматурги. Когда музыку для театра писали Шостакович и Шнитке. Когда я пришел в театр, здесь было два выдающихся артиста: Евгений Урбанский и Евгений Леонов. Это счастье для любого театра, если в нем есть такой трагик и такой комик. Яншин собирал артистов, как букет цветов. Но нет ни одного театра, у которого стабильно планка поднималась бы вверх. Я никуда не уходил из этого театра, потому что не хотел бегать за чужой славой. Я хотел, чтобы она пришла в мой театр, и очень много для этого делал: много играл, отстаивал художественные позиции.

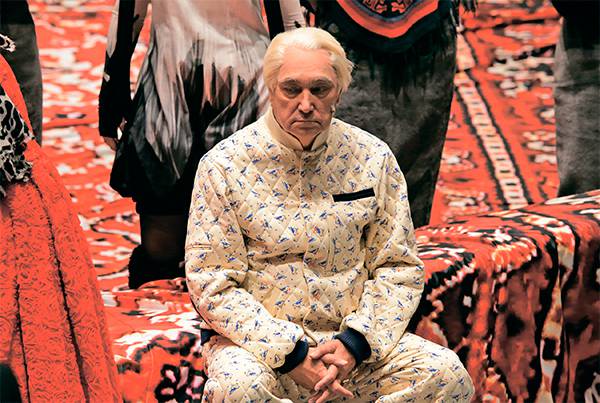

Разница в том, что до сих пор это был театр, в котором проходил ежедневный прокат спектаклей. Сейчас это в большей степени лаборатория — новаторский театр, который предполагает не только поиск репертуара, но и поиск формы, поиск ритма, поиск каких-то настроений. И когда Юхананов предложил мне в «Синей птице» (спектакле, с которого он начал свою работу в театре), роль Тильтиля, я на него посмотрел как на сумасшедшего. Я спросил: «Как, по-вашему, я буду это играть?» Он мне ответил: «Когда идете в ТЮЗ, вы же знаете, что Тильтиля и Митиля играют актрисы, только маленького роста и с неярко выраженными половыми признаками, да еще затянутыми в определенных местах полотенцем. Но через пять минут вы забываете, что это актрисы, и начинаете воспринимать историю, которую они рассказывают. Так же и вы. Через пять минут и к вам привыкнут. Главное — поймать этот взгляд ребенка, когда для него открывается мир». Юхананов сказал мне: «Я хочу, чтобы вы сыграли с женой и рассказали историю вашей жизни. Вы ведь тоже проделали тот путь в поисках счастья, который прошли Тильтиль и Митиль. Это будет конкретный ряд в нашем спектакле, и будет фантастический ряд, придуманный Метерлинком. Мы соединим эти две истории».

Мою жену угоняли в Германию. На ее глазах убили ее мать. Мы прошли войну и голод.

— Насколько для вас оказался сложен это переход из театра условного в тот, в котором вы рассказываете о самом себе?

— Поначалу казалось: что ж такого? Ты рассказываешь о себе. Но рассказываешь в присутствии большого числа людей. И надо, чтобы это было не просто так, а эмоционально, чтобы заразить зрителей; это уже не твой текст, ты должен себя от него отделить. Поначалу я мучился. Я спрашивал: «Это нормально?» Юхананов отвечал: «Нормально». Я менял текст. Он: «Меняйте! Это же ваш текст. Говорите так, как вы думаете сегодня. Сегодня у вас мелькнула такая мысль, говорите ее со сцены». Тут очень большая доля импровизации. Я сначала комплексовал по поводу того, что говорю свой текст. Я думаю: вот Мольер сам писал текст и сам же его играл. Но ведь он рассказывал историю Тартюфа или Органа, а я рассказываю о себе. Это исповедь. Мольеру было легче. Я не сравниваю себя с Мольером — я ищу ощущения человека, который произносит свои слова на сцене перед публикой. Потом я подумал: и тот же Мольер, и любой драматург, который играет на сцене, все равно вложил что-то в этот текст. Все равно он его изнутри наполнил собой.

Но это очень трудно сделать в театре. Потому что актеры скажут: «Памятник себе построил. Рассказывает о себе». Но ведь я не о себе рассказываю. Я рассказываю, как говорил Маяковский, «о времени и о себе». Как у Пушкина: «Недаром стольких лет свидетелем Господь меня поставил». Я же был свидетелем колоссальных изменений: на моих глазах поменялась социальная система. Изменился театр, изменились люди. Я смотрю, как меняется мир, как мы переходили от идеи бесклассового общества к идее индивидуализма и как теперь эта идея индивидуализма начинает увядать и выясняется, что это не так красиво, как нам казалось. А что дальше? Шестидесятые годы замечательны потому, что энергия надежды тогда подняла замечательную волну творчества: появились новые театры, новые драматурги, новые темы. А потом эта волна спала.

Я начинаю приходить к выводу (и тут многие со мной могут не согласиться): искусство — это идеология в концентрированном виде. Идеология может быть разная: либеральная, консервативная, клерикальная, фашистская и так далее. И когда мне говорят: искусство должно быть вне идеологии, я понимаю, что это и есть идеология. А за этим отрицанием стоит ее уничтожение. Когда я спросил у своего учителя Григория Бояджиева, как он относится к формальному искусству, он мне ответил: «Вам когда-нибудь приходилось крутить калейдоскоп? Там количество формальных сочетаний бесконечно, они никогда не повторяются, но наблюдать за этим интересно только одну минуту, а потом становится скучно, а потом страшно, поскольку форма, лишенная содержания, работает в обратную сторону. Форма меняется, а суть нет, и это дьявольщина».

Мы говорим о новом театре, с новыми формами, которые ввел Юхананов, и о связи с тем театром, который ушел. Связь в том, что и тот и другой театры исповедуют гуманизм. Это гуманистическая форма, которая завязана на человеке. Где кончается реализм? Например, Мейерхольд — это реализм? Булгаков — реализм? Да, реализм. Гоголь — реализм? И мы можем идти дальше, если это завязано на человеке. Эта связь всегда была в русском искусстве, ее заложил в этот театр Станиславский, и она продолжается Юханановым, только форма другая.

— Вам ближе какой театр: который «навевает сон золотой» либо тот, что вводит человека в состояние дискомфорта?

— Я как бравый солдат Швейк: у него на любой случай был пример из жизни с дядюшкой из Будейовиц, после которого вопрос становится ясен. Недавно я приехал из Нижнего Новгорода, где был на фестивале председателем жюри. На его открытии меня попросили сказать несколько слов, и я говорил о том, что в последнее время появились ребята, которые нашли очень хитрую формулу: руководствуясь ею, они делают фильмы, получающие первые премии на фестивале. Там все как надо. Фильм выходит на экраны, но его никто не хочет смотреть. Там все как надо, и это никому не надо. Тогда нам говорят: «Вы не доросли до этого фильма». Вот место, где нас берут за нос и начинают вести. Но ведь мы доросли, чтобы воспринимать фильмы Эйзенштейна, Пудовкина, Тарковского, а тут мы не доросли. На эти фильмы люди рвались — покупали билеты. Там мы доросли, а тут — нет.

Большое искусство общедоступно. Достоевский, Гоголь, Шекспир — общедоступны. Надсон не общедоступен, в силу небольшого размера своего таланта. Потому что настоящее искусство очень близко к библейской форме. Я люблю такой театр, в котором есть смысл, но который интересен по форме. Потому что засушить можно все, что угодно: ты просто выйди с лекцией и расскажи. Нет, нужно, чтобы это было еще и увлекательно. Ты должен быть заворожен — только тогда воспримешь суть. Когда это незаметно в тебя войдет: как кумулятивный снаряд, который разбивает броню, — он сначала мягкий, а потом взрывается.

— Чем вам интересна ваша новая роль в премьерном спектакле Электротеатра «Перед заходом солнца»?

— Я очень боюсь этой работы. Потому что все, кто играл в спектаклях по этой пьесе Гауптмана, уходили из жизни. Это не роль, это исповедь. Страшно высказываться о себе. Там есть история, которую я буду рассказывать, как всякий артист. Но как я это буду делать? От меня зависит, станут ли зрители сочувствовать моему герою. Гауптман написал эту пьесу, когда Гитлер приходил к власти. Тогда все рванули из Германии: братья Манны, Фейхтвангер, они и создали американскую культуру. Когда Чарли Чаплина судили за изнасилование, хотя он никого не насиловал, он, выступая на суде, сказал замечательные слова: «Я уважаю китайцев, они изобрели компас, но воздержались открывать Америку. Меня считают представителем классического юмора, но даже мне не пришла в голову такая шутка, как статуя Свободы в этой стране». Он боялся того, что эта богатая страна с очень низкой культурой в один прекрасный момент начнет навязывать свою культуру всему миру. Теперь это уже случилось. Европейцы сделали там очень многое. Но нельзя смотреть все время туда. Потому что у них нет такой глубины. Надо ценить то, что есть у нас.

— Что самое сложное в актерской профессии и в чем актерское счастье?

— Самое сложное — это остаться самим собой, отстоять свою индивидуальность, не превратиться в инструмент в руках режиссера. Когда ты вместе с ним выстраиваешь какую-то историю и вкладываешь в нее себя. Это очень сложно — отстоять свое достоинство. Это важно в любой профессии. Что обо мне говорят? Что я страшный человек, режиссеров многих выгнал из театра. Это неправда. Я люблю талантливых людей, но всегда надо жить с достоинством, чтобы ты жил и себя уважал. В театре это очень сложно. Тебя должны уважать даже те, кто по статусу выше тебя. Все остальное — ерунда. Все остальное — как везде. Речь идет о том, чтобы ты состоялся как художник. Я никогда не устаю на репетициях, потому что получаю от этого удовольствие. Нужно, чтобы труд был спрятан, его не должно быть видно. Не так часто ты бываешь удачен. Дай бог, если раз из пяти-шести спектаклей ты попадаешь в образ. Притом что я профессионал, сделаю все как надо и зритель ничего не заметит, но я сам должен выйти на такой уровень, когда уже перестаю работать, когда это не работа, а удовольствие, когда идет кураж. Если у тебя это получается, то приходишь домой, а тебе спать не хочется, ты сидишь, долго пьешь чай. Но повторить это очень трудно. Надо найти новый, свежий ход. Каждый день есть риск: ты рискуешь своей репутацией. Тем более когда ты в таких годах — молодежь на тебя смотрит, нельзя проваливаться. Но я никогда не боялся публики. Страха перед спектаклем никогда не было, только холодок в животе, как перед любовным свиданием: как это будет?