История безответна, как белый лист, как поле. Прошлое давно запахано и засеяно настоящим. Но поле все то же. Попытка говорить о прошлом всегда ставит перед автором проблему жанра. Именно жанр, а не темы, дают в исторической литературе настоящий урожай, заставляют поле истории колоситься. Можно создавать стилистическое шоу из контрапункта языков — исторического и современного. Тогда получится роман Евгения Водолазкина «Лавр». Можно рассматривать историю как набор иррациональных алгоритмов — тогда получатся исторические фантасмагории Владимира Шарова. Можно увидеть в истории притчу, и тогда получатся «Борис и Глеб» Юрия Буйды. Можно пойти по следам документа, вывернуть историю наизнанку и обнаружить внутри вечное возвращение к одному и тому же, а именно к добру и злу, отменяющим историю. Это сделал Леонид Юзефович.

Жанр в каждом отдельном случае выступает в виде модели, системного принципа или особого рода шифровки, посредством которой история пишет письмо современности. Это письмо без обратного адреса, ответить на него нельзя, зато расшифровывать можно до бесконечности. Потому что это письмо про нас.

Алексей Иванов в романе «Тобол» отказался от игры в историю, но и не пришел к документу. Он определяет свой жанр как пеплум, реанимируя традицию раннего кинематографа, имевшего склонность к египетской монументальности. Если в этой отсылке автора и есть ирония, то весьма лестная для кино. Жанр пеплума, изрядно дискредитированный бутафорским пафосом, в руках Иванова обнаруживает новые возможности. Он позволяет работать с масштабом и с тем, что во времена Пушкина называлось «духом времени», то есть неким общим ценностным кодом эпохи. Сама история здесь не так уж и важна.

Я не проверяла Иванова на соответствие историческим фактам. Точно ли описана остяцкая деревня и кто в действительности строил тобольский кремль? Я даже не испытываю любопытства на этот счет и не имею злодейского желания поймать автора на искажениях. Я готова поверить, что человек, живущий в Перми и пишущий об истории Сибири, эту историю знает. Более того, он знает саму Сибирь, переживая ее как дело личное. Потому что для создания подлинной истории надо знать ее запах, цвет, ритм, звук и уже из этого несказуемого, неакадемического знания вести рассказ.

Гипнотический плен «Тобола» начинается именно с этого — с цвета и запаха языка, которым роман написан. Весомая, ощутимая ладонями и плечами тяжесть фразы, что-то вроде «Дубинушки» в исполнении Шаляпина, задает ритм романа с первого абзаца. Иванов — мастер слова, обладающий тонко заточенным слухом. Этот слух заточен на особенную музыку Сибири, где звук есть порождение глухого и дальнего эха, которым говорят между собой леса, горы и бревенчатые избы. Преображенные этим глухим эхом, леса становятся тайгой, горы — кручами, а избы — срубами. Великий русский язык в исполнении Иванова становится языком великой Сибири: «В глухой толще белесых известняков чудилось какое-то стиснутое отчаяние, даже воздух замер неподвижными ударами жути. Казалось, тяжелое небо само подбирает свой облачный испод, перебираясь через рубеж, обжигающий стужей». Человеческое усилие по преодолению этого заколдованного пространства вложено в саму фразу особой сибирской фонетикой. Иванов отлично чувствует этот сибирский голос-стон, запечатанный в топонимике: «…Пелым, Тюмень, Тара, Сургут, Нарым… Тяжелые, кряжистые, свилеватые имена сибирских городов звучали так, словно у земли их вырвали под пыткой». Именно этот тяжкий гул, отдающийся в каждой фразе и, словно бассо остинато, звучащий сквозь всю плоть романа, создает ощущение масштаба, колоссальности размаха, где сотня верст не даль.

География — это такая вещь, где размер имеет значение. Даль бывает разной длины, и в Сибири это заметно лучше, чем в Европе. Роман и начинается с расстояния. Плененные под Полтавой шведы идут в Тобольск. За два года они прошли не менее десяти Швеций, а преодолели только малую толику Сибири: «Впереди под тучами один за другим медленно проступали из холодной снежной мглы какие-то сизые горные хребты, и все продолжалась, все тянулась, все не заканчивалась эта непомерная Россия, неизбывная и неотвратимая, как Страшный суд». Погружаясь в сибирский космос, большой и серьезный человек, вырванный из упорядоченного быта цивилизации, неизбежно становится маленьким. Это умаление ощущается не метафорически, а вполне материально: глянь вперед, глянь назад и убедись, что ты ничто в этом великом и пустом просторе. Сосны здесь на месте, скальные уступы, вой ветра и голодные стоны волков — тоже. Но человек — нет.

Итак, партия пленных шведов бредет по льду сибирских рек к месту ссылки — Тобольску. Новый губернатор Сибири Татищев едет на службу в тот же Тобольск. Команда местных служилых людей плывет вверх по Оби грабить мелкие остяцкие деревеньки. Тобольский архитектон мечтает построить настоящий кремль. Арестованных староверов везут в Тобольск на тюремное сидение. Так начинается роман. Маленькие человеческие точки вспыхивают, как слабые свечечки на ветру, — вот-вот погаснут. Маленькие люди большой Сибири, теплые, совершенно беззащитные, суетятся, живут, строят планы — а зачем, если вокруг тысячи верст пустых и гулких лесов? Читатель, подавленный гулкой монотонностью языка, расстояниями и слишком явной отсылкой к «Петру Первому» Алексея Толстого, уже готов заскучать и произнести разочарованно: история Сибири в картинках — и это все? Но именно в этот момент и начинает действовать магия романа. Слабенькие огоньки человеческих судеб начинают разгораться, пламя выхватывает из тьмы всё новых персонажей, огоньки превращаются в костры, костры — в пожары, и вдруг к середине книги читатель и сам обнаруживает себя охваченным этим гудящим, свистящим огненным столбом романа.

В современной отечественной словесности Иванов один из очень немногих, если не единственный автор, который умеет писать роман. Не тот современный и бессюжетный, продающий себя за счет горизонтального, псевдонатуралистичного и случайного развития действия, а тот самый, терпкий и хищный классический роман, который строится, как храм в пустыне — на столбах вертикально вздымающегося вихря сюжетных линий. Такие романы пишут матерые человечища вроде Льва Толстого. Эти грандиозные сооружения надо просчитать до мелочей, решить геометрически, выверить движения каждого персонажа, уравновесить массы, ритмы, характеры, потом продумать линии архитектурных стяжек, свести все в купол и завершить взрывом, как когда-то сделал Белый в «Петербурге». Именно этот тип романно-архитектурного мышления и исповедует Иванов. На наших глазах он возводит храм, кирпич за кирпичом. От этого зрелища невозможно оторваться. Шведский поручик Ренат влюбляется в солдатскую жену. Служилые люди в воровском запале увозят с собой остяцкую девчонку Айкони. Архитектон ругается с Татищевым. Старообрядцы готовят побег — и дальше, дальше, в высь, в ширь, в пламя.

В какой-то момент вы начинаете понимать, что видите перед собой чудо обратной перспективы. Умаленные бесконечной Сибирью человечки начинают обретать черты, как будто разрастаться в размерах. И вот уже на фоне сибирских далей возникают величественные фигуры не персонажей, а героев. Масштабы уравниваются. Человеку возвращается его царственная воля, а из мелких кирпичиков судеб возводится огромная храмина романа. Возможно, именно в этой обратной перспективе и кроется секрет обаяния «Тобола» — автор берет читателя за шкирку и, как кутенка, протаскивает через стремительно развивающийся сюжет, заставляя незаметно возмужать и пережить соперничество с сибирской далью как дело личное, ответственное и требующее полной перемены участи.

Роман оборван Ивановым на полуслове. Это только первая часть эпопеи под названием «Много званых». Вторая часть выйдет через год и будет логично называться «Мало избранных». Все узлы уже завязаны. Шведа Рената и его любимую Бригитту ждет поездка в Азию. Старообрядцы вырвались на свободу, но не для счастья, а чтобы устроить еще одно человеческое жертвоприношение старой вере. Остячка Айкони тоже вырвалась из объятий христианской цивилизации в дикую языческую тайгу. Дочка архитектона влюбилась в юного офицера. Что же будет дальше? И вот уже подвиг Джоан Роулинг повторен на русском языке — читающая публика, волнуясь, ждет выхода второй части «Тобола». Это ожидание и есть классический роман — так реализуется желание жизни, страсти, событийной воплощенности судьбы. На нем, на этом ожидании, построен весь бессмертный «Гарри Поттер», вся «Анна Каренина», весь «Петербург». Здание «Тобола» достроено пока до линии фриза. Во второй части нити сюжета должны необратимо устремиться к центру свода, к вершине купола, к дрожащей от напряжения высоте и там, на самом пике, взорваться финалом. И дай бог, чтобы у Иванова это получилось.

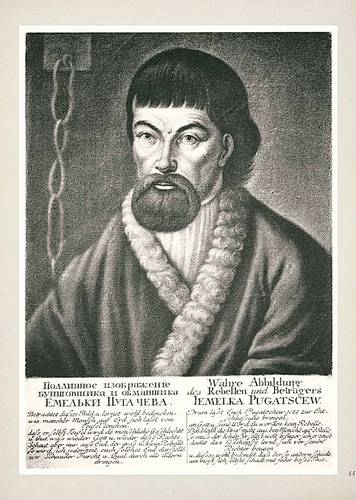

Роман того же Алексея Иванова «Вилы» написан в другом жанре и совершенно другим голосом. Это современный ремейк пушкинской «Истории Пугачевского бунта», сопровожденный подробным анализом всего, что ему предшествовало и что за ним последовало. В результате получился не столько Пушкин, сколько Карамзин — история государства Российского от первобытных времен по наши дни. Только вид этой истории дан не по-европейски, анфас, а с восточноазиатского бока.

Двести лет назад Карамзин видел свою задачу не только в написании истории России, но и в создании своего рода хрестоматии отечественных ценностей в исторической упаковке. Примерно то же самое делает и Иванов. Только опирается он не на тотально описательный метод Карамзина, а на избирательный опыт Льва Гумилева. Путь от Руси к России Гумилев показал через истории этносов. Иванов находит другую отправную точку — территорию.

Сплетая вековые пласты времен и огромные пространства российских восточных окраин, Иванов вольно или невольно обнаруживает идентификационный код российского исторического самосознания, особенно отчетливо явленный в точках исторических разломов и географических стыков. Там, на границах империи, в змеящемся клубке переплетенных воль, желаний и устремлений разных этносов, религий и жизненных укладов, формировалась некая незримая, но явственная совестливость и ценностная шкала добра и зла. Русская история, по Иванову, — это личная и предельно эмоциональная работа души, воплощенная в отчетливый символический жест. Условно это можно было бы назвать эмоциональным символизмом.

Иванов не занимается умозрительным мудрствованием. Он честно и густо рассказывает истории. Их множество. Как умирали верные присяге пожилые капитаны, оборонявшие Оренбург, Уфу и множество маленьких крепостей между ними, как героически дрался Салават Юлаев, как величественно метался от победы к поражению сам Пугачев. При этом капитаны знали, что умирают за весьма неблагодарное государство, а башкиры знали, что Пугачев воюет не за них, а сам Пугачев знал, что погибнет. Каждый воевал за что-то свое — веру, присягу, свободу или за право быть самим собой. Но именно эти таинственные абстракции, многоликое, ускользающее от определений «свое» в минуты столкновений друг с другом и обретало формы, слова, жесты, символы. Кровавый ужас бунта, как известно, бессмысленного и беспощадного, при ближайшем рассмотрении оказался чем-то вроде энциклопедии разных наложившихся друг на друга кодексов чести. Беспощадность этих кодексов и сделала бунт кровавым. Эти кодексы не берутся из абстрактных суждений о природе человека. Их диктуют уклад, земля, веками складывавшиеся обстоятельства. «Империя всегда объединяет разные идентичности, — рассуждает Иванов. — Но чем? Тем, что в империи ценности по идентичности всегда важнее свободы. Для казаков равенство и справедливость важнее свободы. Для крестьян власть и собственность важнее свободы. Для рабочих дело и труд важнее свободы. Для инородцев вера и традиция важнее свободы… Емельян… хотел дать каждому свое. Но от этого армия Пугачева рассыпалась на несвязанные отряды и банды. Емельян успел понять, в чем роковая причина разброда. Из Саранска он объявил свободным любого человека в России. Но в Саранске было уже поздно».

Иванов принципиально ушел от сухой академической стилистики и написал «Вилы» языком блистательного публициста. Здесь все хочется цитировать. Чего стоит одна только история Салавата, не выигравшего ни одного сражения, но на века ставшего символом башкирской государственности: «Салават сражался с историей. А история сильнее любого человека. И побеждает ее тот, кто знает о неизбежности поражения, но все равно выходит на бой. Потом на допросе Салават скажет следователям, что он “клялся до самое погибели находиться в беспокойстве”». Здесь каждая фраза — эффектный бросок перчатки в лицо читателю, вызов на дуэль, сделанный не глупцом, но опытным мастером точного выстрела.

Публицистический выстрел Иванова направлен в наше поколение, так далеко отстоящее от диковатых пугачевских времен, что вроде бы и не стоит беспокоиться. Но, бросая нам в лицо свою историческую перчатку, Иванов отлично знает, что попадет в цель и беспокоиться нам стоит. Потому что история пугачевского бунта — это история нередуцированных ценностей, история эпохи, где все было по-настоящему. В конце концов, все эти огромные массы людей, рассеянные по огромным территориям, воевали не за Россию и не против нее, не за Пугачева и не против него. Они воевали за право верить в нечто такое, что больше их самих, больше жизни и даже больше смерти. Присяга ли это государыне Екатерине, башкирское право на башкирство, казачья ли воля или пугачевская мечта о свободе, — неважно. Они воевали за право иметь эти ценности и умереть за них.

Удивительное дело: в этой кровавой войне выиграли все. Выиграл по-своему даже Пугачев. Родную пугачевскую избу обедневшая жена сбившегося с пути Емельяна продаст еще во время бунта. Новые хозяева раскатают избу на бревна и перевезут в другое место. Императрица Екатерина, казнив Пугача, прикажет выкупить избу обратно, отстроить на старом месте, потом сжечь, а пожарище перепахать и огородить тыном. Разве это не победа?

Похоже, в истории пугачевского бунта есть только одна проигравшая сторона — это мы, потомки. Потому что проигрывает не тот, кого побеждают в бою, а тот, кому не за что воевать.

Иванов А. Тобол: Много званых. — М.: АСТ, 2017. — 704 с. —25 000 экз.

Иванов А. Вилы. — М.: АСТ, 2016. — 574 с. —3000 + 4000 экз. (доп. тираж).