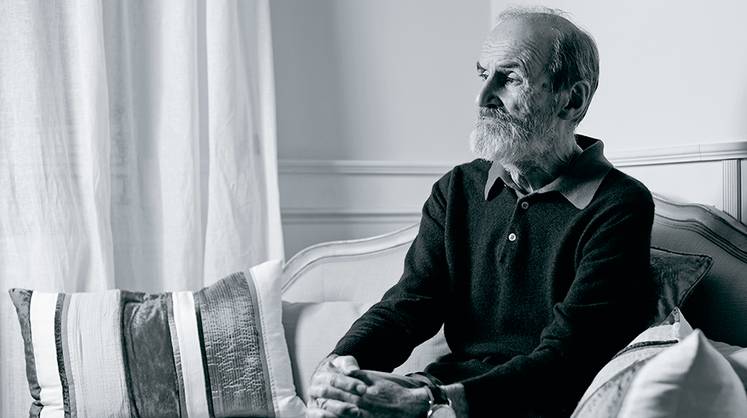

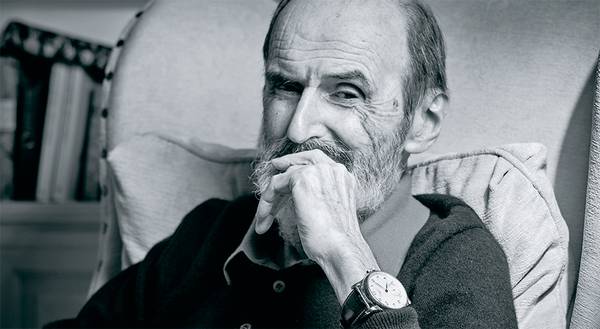

Эрик Булатов — участник «большой четверки» русских художников вместе с Ильей Кабаковым, Виталием Комаром и Александром Меламидом, общепризнанных лидеров изобразительного искусства, сформировавшегося в СССР в 1960-е годы вне жесткой социалистической художественной системы. Одна из работ Булатова, объединяющих фигуративную живопись с текстами, — «Слава КПСС» — была продана за 1,084 млн фунтов стерлингов. Из всех произведений русских художников больше стоит только «Жук» Ильи Кабакова. В 2007–2008 годах Булатов и Кабаков, по данным ежегодного отчета Artprice, входили в число пятисот самых востребованных в мире художников. «Эксперт» поговорил с Эриком Булатовым о том, по каким критериям оценивают русское изобразительное искусство в Европе и как складывается судьба художника до и после общественного признания его таланта.

— Что ценят западные коллекционеры в русском изобразительном искусстве?

— Складывается впечатление, что им ничего не нравится. Есть такое общее убеждение, что русского искусства нет и не было. Русское искусство девятнадцатого века воспринимается как провинциальное ответвление немецкого искусства. Единственное, что признается как имеющее значение для мирового искусства, — русский авангард. К нему относятся очень серьезно. И при этом его стараются отделить от русского искусства, так как он не похож на то, что делалось в русском искусстве прежде. Тем более что после того, как авангард был уничтожен, его влияние на русское искусство нивелировалось. Считается, что он возник как инородное тело, под воздействием очень сильного французского влияния. А то, что делалось потом, не имеет никакого значения. Попытки художников моего поколения сказать свое слово в изобразительном искусстве тоже не воспринимаются как серьезное достижение. Признаются только отдельные художники, три-четыре имени. То, чего им удалось добиться, интерпретируется как их личный успех и не переносится на русское искусство в целом.

Я с этим не согласен. Я считаю, что и раньше было русское искусство, и авангард — это самостоятельное явление. Да, у французов учились, но очень быстро выучились и стали делать то, к чему французы и близко не приближались. Но в том, что на Западе сформировалась такая точка зрения, есть и наша вина. Было много ошибок. Очень плохо экспонировалось то, что делали русские художники, например мое поколение. А когда стали показывать, делались слишком сильные акценты на то, какие мы герои, как нам было трудно, и при этом не говорилось о профессиональной стороне наших работ — насколько важно было то, что мы делали, в сравнении с тем, что делалось в Европе и в Америке. Это были наши проблемы, но они есть у каждого поколения русских художников. В результате на их творчество стали смотреть как на нечто важное для русской культуры, но в контексте культуры мировой имеющее скорее этнографическое значение.

— Кто из европейских художников оказал на вас наибольшее влияние?

— Еще когда я учился в художественной школе, на меня влияли и Рембрандт, и Микеланджело, для этого не нужно было пересекать границу. Наше художественное воспитание было европейским. Но на меня влияли и русские художники, творчество которых, на мой взгляд, является частью культуры европейской, в чем я глубоко убежден. А когда я оказался в Париже, я был уже сформировавшимся художником, и тогда каких-то серьезных влияний быть уже не могло.

— В какой степени художественные процессы в России и на Западе в шестидесятые-семидесятые годы, в условиях информационной изоляции, протекали независимо друг от друга?

— Это, безусловно, преувеличение. Полная закрытость была при Сталине, но мы тогда были еще детьми. А после смерти Сталина ситуация резко изменилась — информация о современном искусстве просто хлынула. В Пушкинский музей вернули импрессионистов. Была выставка французской книги, которая сыграла очень большую роль, выставка американских художников, выставка Пикассо. Мы все-таки знали о том, что делалось в мире в изобразительном искусстве. Кто-то больше, кто-то меньше, но это уже кто как хотел. Дольше всего, как ни странно, от нас был закрыт наш собственный авангард. Я увидел «Черный квадрат», когда была выставка «Москва — Париж» в Пушкинском музее в самом начале восьмидесятых, хотя об этой картине я знал с детства.

— Насколько для карьеры художника важно уметь ориентироваться на аудиторию?

— Трудно сказать. Если человек ориентируется в социальном пространстве, в котором живет, если у него есть талант не только художника, но и дельца, то ему, конечно, легче. Это очень полезно для его карьеры. Полезно ли это для него как художника, я сомневаюсь. Но ведь мы знаем, что жизнь великих художников складывалась по-разному. Многие художники были забыты при жизни, не имели никакого успеха, а потом оказались великими. Или, наоборот, были сразу приняты, и таких примеров сколько угодно. Это, скорее всего, зависит от того социального пространства, в котором они работали, как с ним соотносилось их творчество. Если художник собирается стать при жизни знаменитым, то ему очень полезно быть практичным.

Я приведу такой случай из собственной жизни. Моя первая выставка была в Швейцарии, в Цюрихе, в 1988-м. Она имела успех; работы, представленные на ней, поехали по разным европейским музеям, и куратор Каспер Кёниг — очень крупная фигура в изобразительном искусстве — пригласил меня во Франкфурт на встречу с молодыми художниками. Они задавали вопросы, а я отвечал. И среди прочих был такой вопрос: «Правда ли, что вы пишете по две-три картины в год?» Я сказал, что это действительно так. И Каспер Кениг очень жестко прореагировал на эту реплику: «Это ваше провинциальное сознание. Вы сформировались в провинции. Там это было можно. Но здесь у нас так нельзя. Вы должны это понять. Ваш друг Илья Кабаков это уже понял, правильно сориентировался, и сразу все вышло хорошо. И вы должны так же себя вести».

Это был 1988 год. С тех пор прошло почти тридцать лет. Я по-прежнему пишу две-три картины в год. И мне уже давно никто не говорит, что это провинциальное сознание, что надо не так, что надо как-то иначе. Оказалось, что можно так, только надо настаивать на своем.

— Какое место занимает изобразительное искусство среди всех видов искусств по степени влияния на сознание людей?

— Для меня оно играет первую роль, но что касается сознания всех остальных людей, тут я не берусь судить. Однако я вижу колоссальный интерес людей к изобразительному искусству. Взять хотя бы выставку Айвазовского в Третьяковке, очереди на которую стояли до набережной. Сколько людей было на моей выставке в Манеже, особенно молодых! Когда меня просят выступить с какой-то лекцией или разговором, беседой, я всегда соглашаюсь, я считаю это своей обязанностью, и всегда приходит много людей, я всегда вижу громадный интерес. И во Франции есть очереди на выставки — не на всех художников, на тех, которых любят. Интерес очень большой, но насколько он больше того, интереса, который есть к книгам и музыке, этого я просто не знаю.

— Как объяснить повышенный интерес к изобразительному искусству в России именно сейчас?

— Меня очень радует, что люди так нуждаются в изобразительном искусстве. Но это было и раньше. В России всегда был большой интерес к искусству, больший, чем в европейских странах. Отношение к художнику и его ремеслу в России всегда было уважительным, в отличие, например, от Германии, где обычные люди воспринимают художника как бездельника. Может быть, это связано с тем, что люди недовольны своей жизнью и искусство им открывает что-то такое, что помогает им жить. Для русского сознания это всегда было очень важно. Именно этих открытий в России общество ожидало от искусства. Во Франции искусство украшает жизнь. В России речь идет об изменении жизни.

— В какой фазе сегодня находится противостояние между традицией и современным искусством?

— Это очень болезненный вопрос. Что касается меня лично, то я стараюсь не противопоставлять себя традиции, работать не на разрыв, как это было принято в авангарде, а, наоборот, опираться на связь с традицией. Я считаю, что это мое дело, моя точка опоры — наведение мостов между направлениями и эпохами. Я считаю, что искусство слишком оторвалось от своих профессиональных корней и стало смещаться в сторону литературы. Я убежден в том, что изобразительное искусство должно быть прежде всего изобразительным. Художник должен стараться найти визуальный образ того сообщения, которое он собирается сделать, а не полагаться на текст в виде комментариев и пояснений. Я думаю, что в любом случае связь с традицией должна быть. Другое дело, что здесь есть другая традиция — традиция советского реализма, который безнадежен, который не ведет к контакту с великим искусством прошлого. Он как раз рассчитан на разрыв с искусством второй половины девятнадцатого — начала двадцатого века, с тем же авангардом, это ограниченность, которая объявляет себя вершиной изобразительного искусства, а на самом деле является тупиковой ветвью его развития.

Советское искусство было сродни национализму: «Это наше искусство! Это наша советская традиция! Мы лучше всех! Мы единственные стоим со знаменем культуры, а кругом творится черт знает что: гибель и катастрофа». Это позиция бесперспективна. Есть два полюса отношений всякого национального искусства с мировым, особенно нашего. Один — подражание, желание быть, что называется, «на уровне». Это ерунда, потому что подражание никому не нужно. Другой полюс — это национализм: мы единственные все понимаем и знаем, остальные все дураки. Это такая же безнадежная ситуация. Наш путь в искусстве — это путь сотрудничества, общей культурной работы. Задача нашего искусства, как я ее понимаю, состоит в том, чтобы занять достойное место среди других европейских искусств. Мы должны войти в этот круг на равных. Но процесс этого вхождения замедлен. Он идет очень тяжело. Это связано как раз с тем, с чего мы начали наш разговор: до сих пор во всем мире нет ясности в том, что такое русское искусство. И главное, что мы сами не можем разобраться в этом вопросе. Никто толком этим не занимается. Происходит либо восхваление, либо уничижение, а спокойного отстраненного анализа я не вижу.

— Кто из русских художников в мировом информационном пространстве в наибольшей степени олицетворяет русское изобразительное искусство, подобно тому как Лев Толстой — русскую литературу, а Петр Чайковский — русскую музыку?

— Мы возвращаемся к тому же: русская музыка есть, русская литература — без сомнений, а поскольку изобразительного искусства нет, то о чем тут говорить? Но Малевича признают, безусловно, Татлина в какой-то степени, Родченко — есть несколько имен. Шагалу европейцы отказывают в том, что он русский, считают за своего, что, казалось бы, абсолютно невозможно. Но «был русским, а стал французским». При этом французы не замечали ни Ларионова, ни Гончаровой — тех, кто жил с ними рядом. Кандинский считается немецким художником. Здесь есть взаимное непонимание.

— Насколько для художника важно добиться признания за пределами страны, в которой он живет?

— Когда тебя любят и хвалят, это всегда очень приятно. Насколько это полезно или вредно, я не знаю. Здесь важно другое. Если твои работы в принципе вызывают интерес и их покупают, то ты можешь спокойно работать. Если твои работы продаются и у тебя есть деньги, то ты можешь не беспокоиться о завтрашнем дне. Это очень облегчает жизнь, если так счастливо сложилась твоя судьба. Но не нужно придавать этому слишком серьезное значение, потому что рыночный успех вовсе не критерий качества. Художник должен честно работать. Если он видит, что у него что-то не получается, то ему нужно добиться, чтобы получилось, что своей картиной он сказал то, что хотел сказать. Насколько это будет связано с внешним успехом — это уж как судьба решит.

— Насколько сильно разнится жизнь до и после того, как ваши работы стали продаваться по всему миру?

— Конечно, она очень сильно отличается, потому что в СССР я зарабатывал деньги иллюстрированием детских книг, к чему относился очень серьезно, но это не было моей любимой работой. А когда стал зарабатывать своим основным видом деятельности, я занимался только тем, что считал нужным, и так, как считал нужным, — во второй половине жизни на меня было никаких давлений извне. Моя жизнь сложилась очень счастливо, хотя она могла сложиться и совсем не так. Но как художник я не изменился. С другой стороны, поскольку жизнь моя сильно изменилась — а она всегда и была материалом для работы, я делал то, что предлагает мне моя жизнь, — изменились и мои работы, в частности их сюжетная сторона. К советской идеологии я уже не возвращался, потому что это время прошло. Я уже был погружен в пространство, где царствовала идеология рынка. И потом — возраст. Если бы я никуда не уехал, а просто старел, то все равно что-то бы менялось. Со временем узнаешь что-то новое, в чем-то разочаровываешься. В душе всегда происходят какие-то изменения, и они так или иначе отражаются в твоей работе. Изменения есть, но при этом я все-таки остаюсь художником, который сложился в советское время, в России.

— Идея включенности зрителя в пространство картины, которая так проявлена в ваших работах, — это было пророчеством или это было всегда и нужно было лишь найти выразительные средства, чтобы заявить об этом?

— Тенденция, связанная с включением зрителя в пространство картины, — одна из основополагающих в русском искусстве. Это всегда в нем присутствовало. Мы это видим в пейзажах Левитана, когда просто попадаем в березовую рощу. Или «Боярыня Морозова» Сурикова, где мы не просто оказываемся в Москве семнадцатого века, а сразу включаемся в ситуацию, которая в ней тогда складывалась. Мы видим два враждебных лагеря и сразу занимаем одну сторону против другой. Впервые это свойство художественного пространства было продекларировано Александром Ивановым в его картине «Явление Мессии». И весь девятнадцатый век на этом стоит, и Репин, и Ге, и кто хотите. Я понимаю себя в этой традиции.

— Какую роль играет текст в ваших картинах?

— Слово — это самый прямой способ обращения к зрителю. Мне очень важно, что слово — это не только звук и смысл, это еще и визуальный образ. Каждая буква — это некий образ. Работая со словом, я хотел показать его не только с литературной стороны. Я предлагаю рассматривать его не как комментарий, а как персонажа, как героя картины. Слово вправе быть таким же предметом, как те предметы, которые мы видим вокруг себя: облака, деревья, дома. Связи этого слова и его взаимоотношения с картиной и могут стать ее содержанием, заключать в себе какую-то важную информацию. Слова для меня делятся на чужие и свои — это для меня принципиальная граница. Для меня существует два разных типа слов. Чужие — это слова, которые со мной не связаны, которые существуют вне моего желания или нежелания. Но они принадлежат социальному пространству, в котором я живу. «Вход», «Нет входа», «Добро пожаловать», «Слава КПСС» — это не мои слова, но они абсолютно связаны со своим временем и со своим местом. Они очень точно характеризуют его, и я их употреблял для того, чтобы выразить это время. А «мое слово» — это слово, которое я произношу от себя.

Первая работа, где я употребил слово такого рода, была картина «Иду», где небо с облаками и слово «иду», которое идет в глубину картины — в глубину ее пространства, даже словно бы сквозь изображение. «Мои слова» не означает, что я их автор, — кстати, я очень часто использовал слова Всеволода Некрасова, которого я больше всех люблю из наших поэтов. Важно, что я их произношу от своего имени. Это слово не связано ни с местом, ни со временем. Оно всегда существует в тот момент, когда ты его произносишь. Что-то подобное характерно для поэзии. Если я говорю «выхожу один я на дорогу», то это я выхожу не в девятнадцатом веке где-то на Кавказе, а здесь и сейчас. Или «я не хочу печалить вас ничем» — это я сейчас не хочу вас печалить. Эти слова я использовал в основном не для работы с советской идеологией, а позже. Они связаны скорее не с социальным горизонтом, а с экзистенциальным. Здесь слово приобретает экзистенциальное значение того, что я хочу сказать. Во всяком случае, слово мне очень помогает в общении со зрителем, потому что зритель — это тоже я. Я себя самого осознаю как зрителя. Я не вижу разницы между собой и им. Я не могу отделить себя от него. Когда я говорю «иду», это говорит каждый зритель, который смотрит на эту картину. Это он идет так же, как и я.

Я понимаю, что это получается не всегда, но это как раз то, что мне представляется очень важным в моей работе. Для меня очень важно, что слово — это не способ объяснения и комментирования, а мой собеседник, действующее лицо, персонаж.