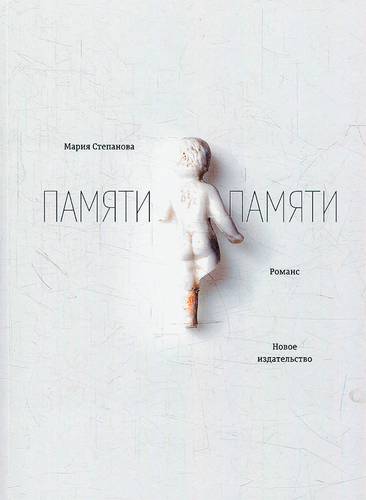

Главное, что надо знать о книге «Памяти памяти» Марии Степановой, — она очень, просто ослепительно красива. Как туман над рекой в августе, как тихий июльский дождь, как закат над морем. Это разновидность той неизбывной, безответной красоты, которую так хочется во что-то воплотить, но почему-то подходящей формы не находится.

Прекрасен и благороден сам замысел — отдать долг памяти своим предкам, увековечить, обессмертить уже одним только творческим усилием, самим намерением узнать, кто они были. Перед нами трудолюбивое желание исследовать прошлое, пройти по следам, «влезть под кожу истории». В этом желании есть нечто монашеское, религиозно истовое. Это похоже на некий род епитимьи, добровольно возлагаемой на себя автором, который получает что-то вроде мучительного удовольствия от своих хлопот и неизбежных житейских тягот, следующих за возложенным обязательством. Получившийся результат впечатляет: более четырехсот страниц убористого текста плюс премия «Большая книга». Можно сказать, что замысел успешно воплотился в жизнь. Но есть нечто такое в этой книге, что заставляет ощущать себя слушателем Вагнера, который любил проделывать такие шутки со своими поклонниками: начать музыкальную фразу, бесконечно повторить ее в разных, все более нагнетающих ожидание вариациях и… ничем не закончить.

Книга начинается историей Галки, родной тети автора, сестры отца. Даже не историей, а ее финалом — одинокой замкнутой старостью погруженной в себя женщины, ведущей дневники. Автор сразу обозначает цель своего интереса к этой если не совсем посторонней, но все же далеко не близкой женщине. Эта цель может претендовать и на большее. Собственно говоря, речь идет о смысле всего этого многотрудного действа по изучению и облеканию прошлого в плоть художественного замысла. Зачем все это? Для того, чтобы увидеть овал. «В одной книге про устройство мозга я вычитала, что для того чтобы осознать в человеческом лице лицо, чтобы его как лицо опознать, необходима не столько совокупность черт, сколько овал, — пишет Степанова, — Без овала никак не обойтись: он — то, что ограничивает нашу историю, то, что собирает ее в умопостигаемое единство. Овалом может быть сама жизнь, пока продолжается; или, уже постмортем, связующая линия рассказа о том, что было». И читатель полностью согласен с этой исследовательской интуицией. Да-да, думает читатель, давайте будем вместе искать овалы этих «лиц необщих выражений», давайте исследуем прошлое на предмет связующих линий. Намерение прекрасное и благородное! У этого намерения есть только один недостаток, который тут же и демонстрирует автор, оно, увы, обречено на провал, оно, как выясняется, неисполнимо.

Как только автор вкупе с читателем совершает все необходимые моральные и технические приготовления к действу и вот уже готов положить на ладонь чистую и голенькую чужую душу, вынутую из дневников Галки, что-то начинает идти не так, заговор оказывается неверным, и душа вовсе не собирается выскакивать навстречу зрителю. Читателя, как и автора, постигает глубокое разочарование. Потому что дневники умершей Галки вовсе не о душе, не о жизни в ее большом культурологическом понимании. Оказывается, что дневники оскорбительно просты и свободны от того высокого страдания, с которым эстетическое сознание привычно связывает финал жизни: «…И странные же это были дневники, — пишет Степанова, — Галкины дневники были… перечнем ежедневно случившегося, на удивление подробным — и при этом на удивление скрытным. Они всегда точно документировали такие вещи, как время вставания и засыпания, названия телепередач, количество телефонных звонков и имена собеседников, то, что было съедено, и то, что было сделано. Тем, что виртуозно и тщательно огибалось, было содержание дня, его наполнение… Ничего, указывающего на то, чем эта жизнь была, — ничего о себе, ничего о других, ничего, кроме дробных и подробных деталей, с летописной точностью фиксирующих ход времени».

Так начинается роман — с разочарования. Именно это самое разочарование становится главным сюжетом повествования. Автор как будто обладает неким волшебным «черным касанием». Прошлое, к которому Степанова так стремится приблизиться, уходит от нее все дальше во тьму неведомого, если не сказать, что оно просто рассыпается. Мы все время возвращаемся к тезису, что прах тянется к праху. На наших глазах осуществляется вековая мудрость: мертвецам следует самим хоронить своих мертвецов. Живым тут нечего делать, это не их время и не их место.

По мере развития повествования количество разочарований будет только множиться. Поездка в Починки, на родину предков, «откуда все вышли и куда никто не хотел возвращаться», ничем не заканчивается, потому что следов пребывания там семьи уже почти не осталось. Только руины конного завода напоминают о том, что все это автору не приснилось. Путешествие через колючки по заброшенному еврейскому кладбищу. Ободранные ноги Степановой оказываются дорогой платой за пустоту и отсутствие памятных могил. Еще одна поездка, теперь уже в Саратов по вроде бы родным адресам. Здесь автора даже охватывает смутное ощущение кровного узнавания, старый дом как будто распахивает родственные объятия, на которые так сладостно ответить теми же объятиями родства, но… Снова разочарование: адрес перепутали и объятие было ложным, никакого узнавания не могло быть, ни один из родственников в том ласковом доме никогда не жил.

«Как подумаешь, — пишет Степанова с обескураживающей честностью, — странно, что эта задача — вспомнить всех — была со мною всю жизнь и что я тем не менее до такой степени не готова это сделать, ни тогда, ни сейчас». Память подводит, а документы готовы говорить о чем угодно, но не о том, что так мучительно пытается в них отыскать автор. Предки, которых Степанова силиться вытащить на свет божий, как будто не хотят света. Они, и при жизни-то не рвавшиеся к известности, и после смерти стремятся сохранить ненарушимую частность собственного существования, не пустить, не дать взломать собственную шкатулку души. Желание зацепить и выловить из мрака небытия родные лица оказывается чуть ли не кощунственным. Аллюзия, которая настигает автора в разгар архивных разысканий, оказывается расположена на грани грубого цинизма: «Было это так, будто я плыла по воде черного непрозрачного озера в какой-то хлипкой посудине, наклоняясь к самой воде, и бесцветные бугры голов поднимались со дна. Их становилось все больше, так всплывают пельмени и болтаются у краев кипящей кастрюли. Лица еле угадывались, и надо было подтягивать тех, кто поближе, тяжелым багром, переворачивая, всматриваясь, не узнавая. Среди них, беззвучно шевелящих губами, не было моих — и места в лодке тоже почти не было, корма была завалена мешками с невнятным грузом. Как случается во сне, это все не имело конца, только тихое, безысходное движение, никуда особенно не уводящее…»

Степанова и Голицын

Так случилось, что книга «Памяти памяти» Степановой настигла меня ровно в тот момент, когда я читала другую книгу воспоминаний, а именно «Записки уцелевшего. Роман в жанре семейной хроники» Сергея Голицына. Сразу скажу, что впечатление от романа Степановой естественным образом отталкивалось и отстраивалось от впечатления первого — от романа Голицына. Эти книги настолько разные, что признать за ними один и тот же жанр воспоминаний почти невозможно. Голицын честно и добротно вспоминает детали детства, рисует портреты родственников, пересказывает семейные анекдоты и легко, без особых усилий, даже с каким-то сияющим ликованием добивается своей цели. Прошлое послушно и тоже не без радости идет прямиком во внимательные руки читателя, позволяя последнему делать заметки на полях, рассуждать и самым очевидным образом соучаствовать в процессе повествования. Автор решительно и спокойно ведет читателя по полотну времени, давая наглядно и вещно пережить его специфику, увидеть некогда живые лица, почувствовать аромат свежеиспеченных булочек и услышать лай вредной собачки, жившей у престарелой бабушки. Этот лай собачки оказывается существенным аргументом в пользу того, что вспоминать надо, что воспоминания достойны сами себя и что они сохраняют, если не многократно множат, то тепло любви, которым проникнута и сама реальность.

На этом фоне меня буквально заворожило не столько содержание романа Степановой, сколько его роковое, глубинное отличие от романа Голицына. В чем оно заключалось? Возможно, в том, что ожидание Степановой от энергии собственных усилий кратно превышало возможности прошлого ответить. Если Голицын не ждет ничего от собственных предков, не облагает их никаким культурологическим налогом, который они, давно покойные, заплатить явно не смогут, то Степанова предъявляет прошлому слишком большой счет. Голицын всего лишь честно вспоминает лица и легко восстанавливает те самые овалы судеб и характеров героев прошлого. Перед читателем проходит пресловутая галерея типов, и этот парад оказывается вполне совпадающим с самим собой, самодостаточным и репрезентативным. Степанова, послушно следуя рамке собственной задачи — вспомнить и воплотить — тоже выводит на свет божий восстановленные судьбы минувшего, мы тоже видим лица и характеры, но, похоже, вопрос, обращенный автором к своим героям, намного превышает их возможности ответить. Степанова исследует сам механизм памяти, все время стремясь уловить нечто, что встроилось бы в предзаданную культурологическую модель воспоминания. Эта модель все время уточняется по мере повествования, но никогда так и не обретает законченные черты. «То, как легко мертвые соглашаются на все, что мы с ними делаем, провоцирует живых заходить все дальше», — пишет Степанова, и это вполне объясняет то насилие, которое совершается в книге. Если прошлое легко ложится на любящие руки Голицына, то здесь прошлое сопротивляется, ускользает, хитрит и откровенно лжет автору. «Все это — формы странного извращения, обрекающего нас на дегуманизацию собственных предшественников: мы навязываем им свои страсти и слабости, свои забавы и оптические аппараты, шаг за шагом вытесняя их из мира, наряжаясь в их одежду, словно она для нас пошита». Другими словами, Степанова испытывает тот самый грех гордыни, от которого предостерегали аскетов добродетельные священники. Ведь важны не сами труды по воспитанию плоти, а духовный результат. Увы, духовный результат этой книги сводится к неожиданной мысли, которая убедительно встает перед читателем в самом конце: попытка воспоминаний обречена на провал, прошлое невосстановимо, оно хочет остаться прошлым и нисколько не тревожится по поводу настоящего. За этим подспудным утверждением скрыта культурологическая обида на недостаточность пафоса, который можно было бы пустить на разогревание печи воспоминания.

А между тем Сергею Голицыну, который предлагает предкам просто остаться самими собой, легко удается и войти под своды прошлого и, более того, соединить его с настоящим, проследив его прерывистый, но внятный след.

Магия

Впрочем, у книги Степановой есть одна особенность, которая делает ее куда значительней произведения Голицына. Текст «Памяти памяти» обладает магией, если не сказать гипнозом. Если Голицын просто хороший рассказчик, не лишенный остроумия и аналитических способностей, то в книге Степановой отчетливо проступает воля и рука культуролога. От самой манеры письма веет самодостаточностью, упоением от процесса. Этот текст все время хочется цитировать. Вот, например: «Прошлое прикусило меня осторожно, не всерьез, и готово было разжать челюсти». Или вот это: «Свойство пропускать мимо глаз большие промежутки времени, удобное в романе, начинает пугать, когда замечаешь его в себе, а речь идет о живых». Тончайшие наблюдения, умный анализ, элегантные метафоры. Здесь почти нет проходных фраз, то есть тех рабочих лошадок, которые везут на себе всю тяжесть сюжетной плоти. Этих фраз ребер, фраз несущих конструкций, фраз передаточных механизмов и вообще механизмов, благодаря которым вся тяжелая и хитроумная махина романа движется вперед, дышит, живет и развивается, — этих фраз там нет.

Выбор жанра — романс — оказывается едва ли не роковым для всего повествования. Что такое романс? Это некоторое количество повторений одной очень красивой мелодии. Мелодия льется и льется, повторяется и повторяется, а слушатели плачут от неизбывной красоты музыкальной фразы. Вот это верхнее «до» просто перевернуло мне душу. И каждый раз: ах это верхнее «до». Сила и страсть одной единственной, много — двух, музыкальных вариаций, оказываются несущими для всей конструкции романса. Энергия единичности оказывается сильнее энергии целого. Фраза побеждает текст, малое побеждает большое. Именно это и происходит в «романсе» Степановой. Красота уже не музыкальных, а словесных конструкций оказывается сильнее романной конструкции в целом. Каждая отдельная часть, деленная до бесконечно малых единиц: глава, абзац, предложение, — упрямо проявляют полную самодостаточность и довлеют над общим массивом текста. В результате в композиции «Памяти памяти» нет эволюционного развития, движения из точки А в точку Б. Автор, однажды войдя в повествование от первого лица как главный герой, остается ровно на том же месте, где вошел.

Парадокс в том, что он, автор, успел за время создания «романса» много попутешествовать и по России, и по миру. Это телесное перемещение, однако, не превращается в перемещение романное. В романе в силу архитектонического закона большой вещи между автором и читателем должен быть заключен примерно тот же договор, что некогда был заключен между Данте и Вергилием. Это неписанное соглашение о том, что читатель будет проведен сквозь огонь и воду, перемолот страстями, пропущен через стиральную машину больших эмоций и выведен к самому концу достаточно чистым для того, чтобы понять главное — большую авторскую мысль. Но ничего этого не происходит. Автор знает или догадывается о результате своего приключения с самого начала, поставив во первых строках своего письма фигуру несчастной Галки, так оскорбившей добродетельное намерение проникнуть в тайну ее существования. Проникнуть Галка не позволила. Читатель надеется, что дальше все пойдет получше, но автор спокойно разрушает эти надежды. «Если я ждала, что в конце путешествия для меня припрятана коробочка-секретик… из этого ничего не вышло. Места, где ходили, сидели, целовались люди моей семьи… не стали со мной брататься. И к лучшему — один поэт сказал, что никто не придет назад. Другой — что забыть значит начать быть» — таков итог всех четырехсот страниц.

Эта книга похожа на тот вид вопроса, на который нет и не может быть ответа. Вопрос, повисающий в воздухе, производит на читателя примерно то же самое впечатление, что безответная любовь: он тянет душу, выматывает эмоционально и нравственно, но при этом, хочется думать, духовно обогащает. Недаром Ахматова говорила, что именно безответная любовь облагораживает душу. Так или иначе, все это невероятно красиво и… невероятно скучно.