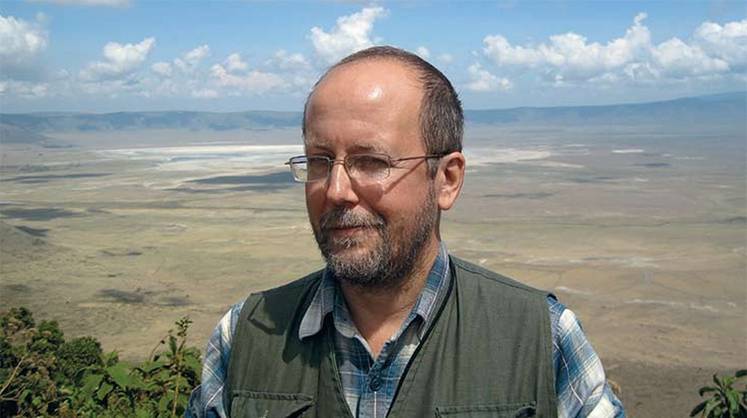

Неравенство на планете плавно сокращается: по оценкам Всемирного банка, в 2024 году число людей, живущих менее чем на 2,15 доллара в день, впервые упало ниже 8,5% населения Земли. При этом «золотой миллиард» расширил свое влияние: по итогам прошлого года состояние 500 богатейших людей мира достигло 10 трлн долларов (прирост на 1,5 трлн долларов по сравнению с прошлым годом), в тройке самых богатых — технологические титаны Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. А третий мир продолжает интегрироваться в новые неоколониальные схемы. Противоречивые тенденции современного транснационального капитализма и вероятность общественных конфликтов мы обсудили с директором Центра изучения стабильности и рисков факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андреем Коротаевым.

— В научном и даже в бытовом дискурсе давно используется понятие «золотой миллиард». В каких регионах мира сегодня концентрируется основной капитал и как эта география меняется со временем?

— Главные полюса, конечно, США и Китай. Западная Европа тоже остается зоной концентрации капитала, хотя и теряет значение в общемировом масштабе. Стремительно растущим центром является также Индия. Что касается Африки и Латинской Америки, они явно «проседают». Что характерно, Африка растет очень быстро, но темпы роста Индии все равно выше.