Ядерное сдерживание, о котором мы часто слышим, — парадоксальная концепция. Она не обещает безопасности, но гарантирует, что разрушение будет взаимным и тотальным. Это не договор о доверии, а соглашение о взаимном страхе.

Спустя шестьдесят лет после Карибского кризиса и сорок лет после переговоров в Рейкьявике, США и Россия по-прежнему смотрят друг на друга через целеуказания своих ядерных триад. Ядерное сдерживание вновь обретает нерв: разрыв ограничительных договоров, модернизация арсеналов, возможные испытания, риторика угроз… США инвестируют в новые подлодки и системы борьбы со спутниками, Россия демонстрирует «Посейдон» и «Буревестник», Китай в ближайшее время планирует удвоить свой арсенал.

Каждая демонстрация силы — попытка не допустить слабости. Но ядерное равновесие — это искусство держать дистанцию от бездны и умение вовремя остановиться. И если во времена холодной войны страх сдерживал, то сегодня риски размываются.

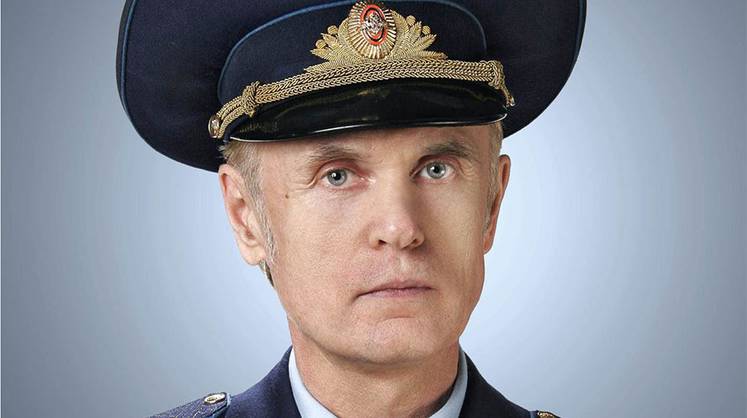

Это интервью — разговор с человеком, который лично доставлял те средства, которыми журналисты часто пугают в заголовках. Владимир Попов — заслуженный военный летчик России, генерал-майор, чья карьера прошла через дежурства с оперативно-тактическим ядерным оружием, через тревоги и ночные подъемы, через моральные и профессиональные испытания, — рассказывает не о политической риторике, а о практических механизмах ответственности, о физике разрушения и о том, как тонка грань между сдерживанием и эскалацией.