Девятого ноября 2025 года ушел из жизни Эрик Владимирович Булатов. И стало особенно ясно, насколько сложный и цельный художественный мир он создал, мир, в котором живопись — это форма мышления, сопротивления и внутренней правды.

Чтобы понять этот мир, нужно увидеть, из чего он вырос. Из работы с картиной как самостоятельным пространством. Из диалога с поэтикой Всеволода Некрасова. Из принципиального отказа от любой идеологии. Из уроков Фалька и Фаворского, давших ему цвет, достоинство и мышление. Из редкой дружбы с Олегом Васильевым и долгих лет совместной работы над детской книгой. И из присутствия Наташи — спутницы и строгого соавтора его ясности.

Все эти линии сходятся в фигуре художника, который умел видеть то, что обычно скрыто, и говорить с картиной так, будто она живое существо. Его искусство и сегодня продолжает этот разговор.

Картина как концепция и работа с пространством

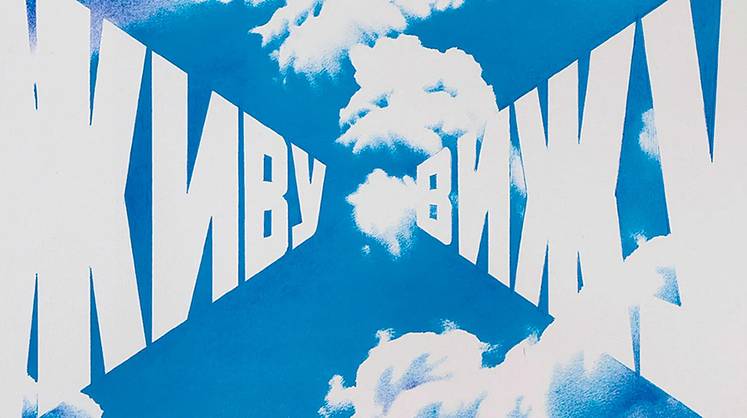

Для Булатова картина — это не украшение и не «вид из окна», а живая система, со своим характером и законами. Она не терпит принуждения: если художник пытается вести ее волевым жестом, не чувствуя ее внутреннего устройства, она сразу распадается, теряет смысл и жесткость конструкции.

Он часто предлагает начать с самого простого — посмотреть на пустой холст. Стоит задержать взгляд, и «пустота» неожиданно оживает: проявляются края и центр, намечаются вертикали и горизонтали, возникают диагонали. Нижняя часть начинает восприниматься как поле, верхняя — как небо. Линия горизонта появляется в воображении сама собой, без единого мазка. Так становится ясно, что даже «ничего» — уже пространство. Холст изначально содержит в себе структуру, которую художник не изобретает, а обнаруживает.