Когда выдающегося физика-ядерщика Георгия Флерова спрашивали, какой из экспериментов в Дубне был самым интересным, он отвечал: сама Дубна. В середине 1950-х закрытый город не просто открыли, а распахнули: пригласили еще десять стран создавать международный научный центр. Дерзость замысла, как это почти всегда бывает в науке, себя оправдала. Объединенный институт ядерных исследований стал «местом силы» — одним из мировых лидеров по синтезу новых элементов таблицы Менделеева и во многих других направлениях современной физики. Частенько на огонек к знаменитым физикам заглядывали не отстающие в славе лирики. Они любили этот город за особую творческую энергию, единую для технарей и гуманитариев. Феномен этого духовного синтеза необъясним до сих пор: тонкая материя даже для тех, кто изучает невидимые процессы внутри атома.

В Дубне на улицах пусто, как утром 1 января. Редкие машины деловиты и неторопливы, шуршат по своим делам велосипедисты с прямыми спинами. Пахнет сосной, где-то впереди угадываются река и робкий весенний пикник. Машина привозит нас в Лабораторию ядерных реакций им. Г. Н. Флерова, и здесь почти такое же умиротворение: никто не снует по коридорам с бумагами, не слышно бодрых возгласов, даже помещения, по-моему, ремонтируют бесшумно. В сверхбыстром движении только мысли и техника. Эксперименты идут беспрерывно; чтобы получать новые элементы, частицы здесь разгоняют до скорости в одну десятую скорости света.

Говорят, когда здесь получили первый в СССР трансурановый элемент, физики просто пожали друг другу руки.

Ученые этой лаборатории стоят на самом краю известного нам материального мира и пытаются заглянуть в пропасть, где он заканчивается. Все, что мы с вами видим, щупаем, пробуем, все, из чего мы, в конце концов, состоим, уже давно записано в таблицу Менделеева. Последний элемент, следы которого были найдены в земной коре, — это плутоний за номером 94. Мы приехали в лабораторию на встречу с Юрием Оганесяном, научным руководителем команды ученых, создающей новые элементы — сверхтяжелые. Они либо никогда не существовали в природе, либо просто нас не дождались и давно распались.

— Моя дочь филолог. Однажды я показал ей свою научную статью: думаю, пусть отредактирует немного. А она говорит: отец, у тебя что ни страница, то какие-то события. Это что, у вас так много событий в лаборатории? Ну, говорю, если мы что-то регистрируем в эксперименте, то называем это событием.

Событий в ядерной физике на долю Юрия Оганесяна действительно хватает. Он один из тех, кто в середине шестидесятых под руководством Георгия Флерова получил первый для СССР свертяжелый элемент — 104-й, впоследствии резерфордий. Придумал новые способы синтезировать трансураны. Уже под его руководством лаборатория получила шесть новых элементов таблицы Менделеева и доказала существование «островов стабильности». Наш разговор с одним из крупнейших физиков современности не похож на научное интервью и лишен академической строгости. Кажется, у Юрия Цолаковича, как у многих мудрецов-южан, достаточно мужества, чтобы всегда пребывать в хорошем расположении духа. Говорят, если взять в привычку напевать себе под нос бодрый мотив — будет легче жить. Думаю, у Юрия Цолаковича есть пара подходящих мелодий.

— Какие книги или идеи повлияли на ваше мировоззрение?

— Какую-то новую информацию из книг я, конечно, получал, но мировоззрение — это все-таки более общий взгляд на жизнь. Это как большой комод. Со временем мы познаем все больше, это систематизируется, и человек находит внутри полочки и шкафчики, куда это сложить.

— В этом образном комоде какие ящики для вас самые главные?

— Иногда ящик, который ты считаешь самым главным и складываешь туда самое ценное, оказывается вдруг ненужным. Или становится мал: ничего не помещается, надо искать другой... Нервничаешь из-за этого, конечно. Но так устроена жизнь, нельзя все время оглядываться на старое. Это неправильно. И никогда ни о чем не надо жалеть. Жизнь дается один раз, она тем и интересна, что она разная... И очень важные вещи в жизни получаются совершенно случайно. Искать какую-то подоплеку — напрасное дело. Меня всегда удивляло, как люди выходят замуж или женятся, а потом начинают подводить под это какую-то философию. А ведь это чистая случайность — и никакой философии.

Он сам стал физиком случайно: сдал экзамены в МИФИ за компанию с друзьями, пока готовился к поступлению в архитектурный институт. Тут и вмешался случай: документы из МИФИ ушли на проверку в КГБ, в архитектурный идти оказалось уже не с чем. Пришлось учиться на физика. Юрий Цолакович еще пытался спорить с судьбой, вместе с молодым выпускником МАРХИ участвовал в конкурсе проектов памятной арки в честь воссоединения России и Украины, даже выиграл. Но арку так и не построили. Больше свой архитектурный «ящичек» он никогда не открывал.

— Давайте вернемся в 1956 год. Вы только что закончили МИФИ. И в этом же году появляется Объединенный институт ядерных исследований. Как это было?

— Когда я приехал в Дубну впервые, на практику, институт только строился, и строили его заключенные. Среди них были очень интересные люди, но мы, к сожалению, почти не имели возможности с ними общаться. Помню такой случай, в столовой. Нас, третьекурсников, кормили бесплатно. Однажды к нашему столу подсел человек постарше, в ватнике. А мы, третькурсники, спорили над каким-то уравнением. Он молчал, молчал, а потом говорит: не так оно решается, у вас сама постановка вопроса неверная. И все объяснил. Мы его на следующий день искали, но не нашли. Скорее всего, он был из тех, кто отбыл срок, но остался на поселении, так как не имел права жить в больших городах.

Я человек очень немолодой: начинал учиться в МИФИ еще при Сталине, а приказ о создании ОИЯИ подписывал уже Хрущев. Это пришлось на конец «золотого века» физики. И этот золотой век коснулся меня хвостом. Мне казалось, что я был самым молодым среди старших и самым старшим среди совсем молодых.

Мы сидим в кабинете ученого за большим длинным столом для рабочих заседаний, академик Флеров с портрета иронично прислушивается к нашей беседе, сдвинув очки на лоб. Об академике Флерове до сих пор ходит множество легенд. Это он написал письмо с фронта Сталину, предположив, что американцы засекретили ядерный проект и создают оружие. Копия письма лежит под стеклом в соседнем кабинете-музее. Флеров был прекрасным пловцом, отлично держался в седле, ходил в экспедиции. Люди посвященные рассказывают, что у физиков даже есть шутка про единицу активности — один «флер».

Переезжать в Дубну Юрий Оганесян сначала не собирался: не хотел увозить из Москвы жену-скрипачку, поэтому пошел работать в Курчатовский институт. Первое знакомство с Г. Н. Флеровым в отделе кадров:

— Чем увлекаетесь?

— Спортом, архитектурой, хожу в театры и на выставки...

— Что ж, вы нам подходите.

Вот и все собеседование.

— Я до сих пор проповедую этот подход: нельзя замыкаться только в рабочих проблемах. Я это почувствовал, еще когда был студентом, — знал почти все, что делается в Москве: где какой фильм показывают, у меня и в оперу был абонемент. Я жил в общежитии и не сидел все время в библиотеке за учебниками. Научному работнику нужно обязательно найти время, чтобы посещать выставки, концерты, фильмы, музеи. Это очень сильно помогает, и не потому, что отвлекает от работы, а наоборот, потому что расширяет интеллектуальное поле. Любой человек, особенно молодой, должен быть современником своего общества. Он должен знать, что происходит. А иначе для кого тогда вся эта жизнь вокруг?

Оганесяна приняли в лабораторию, которая почти сразу переехала на берег Волги.

— Я не только работал со Флеровым, но и имел удовольствие общаться с Курчатовым, правда, очень недолго. Они были особые люди, хотел бы вам сказать. Когда мы смотрим на людей эпохи Возрождения, мы тоже видим, что они в чем-то необычные. Видимо сама эпоха отбирает и воспитывает людей. Послереволюционный Петроград: несытый город, застывают чернила в чернильнице. Но какой колоссальный всплеск в науке, искусстве! Вся ленинградская школа физики... А к моменту моего окончания школы уже стали получать энергию атома, нарабатывать новое вещество — плутоний. Новый элемент, которого нет на Земле. То есть он существовал 4,5 млрд лет назад, и вот человек смог воссоздать в большом количестве то, что было когда-то создано Господом, представляете? Целое производство, основанное на искусственном элементе!

— Как думаете, почему кризис в обществе не совпадает с кризисом в науке или искусстве?

— Действительно, получается, что творческий всплеск не связан с материальной составляющей. Не надо думать, что если писателя озолотишь, он создаст тебе шедевр. Скорее всего, не создаст. Здесь что-то совсем другое. А что? Не знаю. Это нематериальные вещи, духовные. Они не имеют такого четкого объяснения, как понятия в естествознании, которым мы занимаемся.

— Как вы считаете, есть ли у науки моральной статус? Научное сообщество обязано отстаивать определенные ценности?

— Ученые — это прежде всего люди, которые занимаются наукой в конкретном обществе. И им совершенно небезразлично, где и как они живут, с кем общаются. Они — часть этого общества и должны быть ответственны перед ним наравне с остальными. Никаких исключений. Вместе с тем никогда не надо думать, что человек науки сможет сделать больше, чем он может. Великого политика из него не получится. Он занимается своим делом. Короче, это не как в литературе: поэт больше, чем поэт. Ученый — это человек, который занят прежде всего научной работой.

— Какие задачи стояли перед физиками в момент зарождения ОИЯИ?

— Тогда было решено, что мы рассекретим много различных тематик в области ядерной физики и создадим международный научный центр вроде ЦЕРНа, который уже действовал в Европе. Западный центр был представлен странами капиталистического лагеря со своими весьма глубокими традициями в науке. Наш, коммунистический, куда менее однородный. Страны-участницы ОИЯИ — Польша, Болгария, Румыния, Венгрия — это еще Европа. А у Вьетнама, Китая, Монголии на тот момент никаких серьезных научных традиций не было. Поэтому было совершенно непонятно: как такой симбиоз сработает? А сработал он прекрасно! В числе авторов ОИЯИ, получивших первую Ленинскую премию, были известный теоретик Н. Н. Боголюбов и совсем молодой физик из Вьетнама Нгуен ван Хьеу. Традиции, конечно, важны, но только на них далеко не уедешь. Позже я много раз в этом убеждался. Видел, как совсем простые, но способные люди пробиваются вперед. У меня в группе работал аспирант из Таджикистана, бывший пастух. Пастух! Потом выучился, ставил прекрасные эксперименты по космическим лучам, стал доктором наук, написал прекрасную диссертацию, работал в Европе, США.

Юрий Оганесян часто повторяет, что движущая сила науки все время меняется. Та область, в которой он работает, полное тому подтверждение: никогда не знаешь, к чему приведет открытие новых элементов. В 1940 году американские ученые под руководством Гленна Сиборга получили 17 атомов плутония, через пять лет человечество получило в свое распоряжение атомную энергию (именно Сиборг стал первым ученым, при жизни которого химический элемент — 106-й, сиборгий, — был назван его именем; вторым стал Оганесян). Еще в течение десяти лет американцы синтезировали девять новых элементов, поэтому советским физикам ничего не оставалось, как засесть в лабораториях и работать в том же направлении. Тогда было непонятно, как потом использовать новые элементы, а в мире уже полным ходом шла гонка вооружений. В науке, согласно капельной модели ядра Гамова и расчетам великого Бора и Уиллера, элементов не могло быть больше 100. И если в США в 1955 году уже получили 101-й, названный впоследствии менделевием, кто знает, сколько еще их осталось до границы материального мира?

Команда Флерова в течение нескольких лет напряженной работы в 1964 году синтезировала 104-й элемент.

— Когда восторгаются: «о, какое великое открытие!», никто не спрашивает, сколько было проб и ошибок... Иногда мне казалось, что результат появился, когда уже просто не осталось возможностей ошибаться, — вспоминает Оганесян.

Вячеслав Гаврилов тогда создал плутониевую мишень, механик Василий Плотко собрал для установки ювелирные диски, Светлана Третьякова и Владимир Перелыгин предложили новую методологию регистрации следов элементов.

Подбираясь к новому элементу, участники эксперимента попутно открыли новые явления, впервые детально изучили образование и свойства распада 102-го элемента. И здесь советских ученых ждал сюрприз, изменивший историю.

Через двадцать с лишним лет после рождения идеи Гамова о том, что ядро — аморфная субстанция, как капля жидкости, команда Флерова наблюдает у себя в Дубне явление, которое из этой теории вываливается. Оказалось, что у ядра урана есть еще один период полураспада спонтанного деления. Он измеряется не триллионами лет, а долями микросекунды. Значит, ядро — вовсе не аморфное тело, подобное капле: оно имеет внутреннюю структуру. После этого открытия, в попытках найти объяснение, и возникла гипотеза о существовании «островов стабильности». Согласно гипотезе, с увеличением массы ядра время жизни элемента не обязательно сокращается. Значит, и наш материальный мир вовсе не обязательно растворяется в море нестабильности сразу после 100-го элемента. Выходит, химических элементов может быть гораздо больше ста? Так начались трансурановая гонка и поиск загадочных «островов».

— В 1960-е основными участниками трансурановой гонки были СССР и США, но потом подключились и немцы. Я знаю, что в 1970-е вы отправили своих сотрудников им на помощь. Разве такое было возможно?

— Мы тогда открыли новый метод получения ранее недоступных элементов. К моему большому удивлению, никто в него не поверил. И вот немецкие ученые построили в Дармштадте новый научный центр, теперь широко известный, новый ускоритель и обратили внимание на наши результаты. Они приехали в Дубну и попросили детально объяснить сам метод и способы его реализации. И мы, конечно, показали. Я считаю, что хранить научные достижения в секрете совершенно неправильно. Это, быть может, нужно тогда, когда ты уже ни на что не способен... В итоге один сотрудник Дармштадта работал в нашей лаборатории в течение года, другие наезжали регулярно. Затем эксперименты переместились в Дармштадт и продолжились с участием наших сотрудников. Работа шла успешно: им удалось синтезировать элементы со 107-го по 112-й. Но стало понятно, что этот путь не приближает нас к «островам стабильности». В сверхтяжелых ядрах, образующихся в этих реакциях, слишком мало нейтронов. Они находятся вне акватории «острова».

Надо сказать, что в постановке эксперимента большое внимание уделяется технике. Подчас техника определяет новизну и калибр эксперимента. Поэтому к выбору параметров ускорителей, детекторов, экспериментального оборудования и электроники мы имеем прямое отношение. Тут свои истории.

В 1976 году я предложил Флерову изменить конструкцию и параметры строящегося ускорителя с тем, чтобы поднять интенсивность и энергию пучка ионов. Буквально на следующий день он показал мне статью в американском научном журнале: оказывается, ученые уже опробовали эту идею, и у них ничего не вышло. В это время я должен был лететь в командировку в США, к профессору Гленну Сиборгу — руководителю работ по синтезу новых элементов. Я попросил Сиборга познакомить меня с группой ученых, которая работала над неудачным проектом нового ускорителя. И когда они стали мне описывать свои попытки его пуска и объяснять причины, я понял, что на самом деле все должно прекрасно получаться. Я улетел обратно в Москву первым же рейсом. Поехал из Шереметьева поздним вечером не к себе, а к Г. Н. Флерову. Говорю: «Все должно работать. Наш ускоритель, подготовленный к пуску, — это прошлое. Его бы я выбросил. Нужен новый ускоритель». Он внимательно на меня посмотрел и все сразу понял: «Юра, только вакуумную камеру не выбрасывайте, большой скандал будет».

...Ускорители поменяли, построили более мощные, и поиски продолжились. Но к концу 1980-х в отношении «островов стабильности» в мире воцарился тотальный пессимизм.

— Искали в земле, в лунных образцах, в США провели подземные ядерные взрывы, создавали большие ускорители — безрезультатно. Я назвал это время Великой депрессией. Когда исчерпаны все попытки, есть две причины: либо не дотянулись, либо предмета поиска просто не существует. А уж если поиск ведется в разных местах, разными людьми, на разных установках — с неизменным отсутствием результата... начинает казаться, что сама цель, по всей вероятности, неточно определена.

Но мы все-таки, несмотря на все наши муки, с этим не согласились! Посчитали, что и в этот раз не дотянулись.

— По-моему, посвящать всю профессиональную жизнь эксперименту, который имеет все шансы на неудачу — и в обычных-то обстоятельствах почти безумство, а уж решение принципиально усложнить задачу и продолжать поиск после 30 лет безуспешных попыток, в 90-е годы, в России — это за гранью фантастики. Как вы на это решились? Не было страшно?

— Вы, конечно, угадали с вопросом, попали в самую точку. Трудно сказать, почему надо было лезть на рожон, когда во всем мире ничего не получалось... Не знаю! Может быть, именно поэтому и надо было. К тому времени Георгий Николаевич от нас уже ушел, и я стал директором лаборатории. У нас появилась новая идея, как подойти к решению этой задачи, но очень быстро выяснилось, что наш ускоритель для новых дел не годится. Надо делать новый. Денег нет. Я собрал команду, и мы все-таки решили искать деньги и строить новую установку. Если опять ничего не получим, — что очень вероятно — то сделаем все возможное и выложимся так, чтобы последующий штурм вели не наши дети, а внуки. На подготовку экспериментов в новом, значительно более сложном варианте у нас ушло семь лет.

К «острову стабильности» группа Юрия Оганесяна впервые «причалила» в 2000 году, в то место, где располагаются 114-й и 116-й элементы. По принятому сравнению подковать блоху — обыкновенное дилетанТство. Только для того, чтобы наработать на самом мощном ядерном реакторе мира 22 мг вещества, из которого делают мишень, потребовалось 250 дней его непрерывной работы.

— Последнюю точку над i во всей одиссее высадки на «остров стабильности», приведшей к синтезу шести самых тяжелых (сверхтяжелых) элементов, мы поставили в 2015 году. А начали эксперименты в 2000-м.

Итак, 15 лет после семилетней подготовки и еще 25 лет после принятия решения идти дальше и поиска средств для реализации, казалось бы, безумной идеи. Теперь надо было критически посмотреть на всю историю этого поиска — не только у себя, но и во всех лабораториях мира. Я предложил обсудить эту историю и попытаться дать ответ всего лишь на один вопрос: насколько эффективнее мы могли бы работать, если бы начали не тогда, 15 лет назад, а сегодня? Тогда в левую руку мы должны положить наши знания, т. е. все результаты по синтезу сверхтяжелых элементов. Все-таки теперь мы знаем, как их получать, знаем их свойства. А в правую руку положим все достижения за последние 15 лет в других областях науки и техники, которые могут быть использованы в наших экспериментах. В физике и технике ускорителей, в атомной физике и химических технологиях, в детекторах, электронике, и прочее и прочее. Оказывается, что эффективность можно повысить в 100 раз! А это означает, что нам надо без сожаления оставить старую технику и строить новую лабораторию — фабрику тяжелых элементов. Соизмеряя свои шаги в движении к будущему, мы должны всегда оценивать масштаб этих шагов. И тот факт, что эксперименты по синтезу сверхтяжелых элементов увенчались успехом, в немалой степени объясняется тем, что они «созрели» к началу второго тысячелентия.

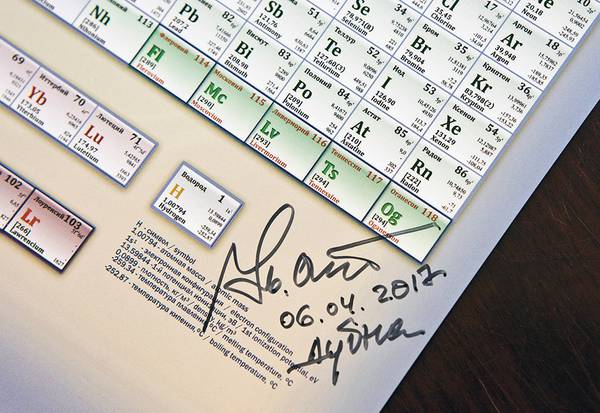

В 2011 году в таблицу Менделеева добавили 114-й и 116-й элементы, синтезированные коллаборацией ОИЯИ и Ливерморской национальной лаборатории (США). В 2015 году ИЮПАК официально утвердила открытие 113-го, 115-го, 117-го и 118-го элементов. Это и есть те самые «долгожители», которые формируют «остров стабильности». Область, которая отодвигает предел существования химических элементов. Время их жизни (периода полураспада) существенно большее по сравнению с соседями. До опытов Дубны было известно, что самые тяжелые изотопы химических элементов с атомными номерами больше 110 живут не более тысячной доли секунды, и это правило работает до 113-го элемента включительно. А теперь время жизни более тяжелых изотопов элементов 110–113 с «острова стабильности» оценивается секундами и минутами.

Восхождение на остров увеличило их стабильность в 100 тысяч раз. Это далеко не предел, так как на вершине «острова», куда еще не добрались, предсказываются огромные времена — сотни тысяч и даже миллионы лет.

Практическая польза от открытия пока туманна. Физики уже начали опыты по изучению химических свойств новых элементов, и тут ученых могут ждать самые неожиданные откровения. Существует высокая вероятность, что в области сверхтяжелых элементов нарушается периодический закон. Но это уже другая история...

— Есть мемуары Георгия Николаевича, только не Флерова, а Данелии. Он описывает в них, какого труда ему стоило доводить до конца работу над каждым фильмом. И к каждой картине у него свое отношение. По аналогии с кино, можно ли сравнить работу по получению разных элементов? У вас к ним тоже разное отношение?

— Оно просто другое. Одним элементом больше, одним меньше. Это ничего не меняет. А вот факт существования «острова стабильности» меняет мировоззрение. Мы показали экспериментально, что он существует. Этот эксперимент повторяли потом во всех лабораториях мира в течение восьми лет. И полностью подтвердили наши результаты. Всего лишь 50 лет назад считалось, что не может быть больше 100 элементов. А сегодня мы говорим, что их может быть значительно больше, чем 118.

— Юрий Цолакович, а можно сказать, что вы получаете удовольствие от преодоления всех этих трудностей?

— А вы получаете удовольствие от своей работы?

— Да, только в моей работе нет такого количества сверхзадач.

— Удовольствие... Не знаю, проблем как-то больше. Работа есть работа. Это основная обязанность в жизни, особенно когда за твоей спиной много людей, за которых ты прямо или косвенно несешь ответственность. Хорошо, когда что-то получается, но ведь могло и не получиться.

— Когда я читала повесть «Взятие 104-го», у меня было полное ощущение, что люди, которые отдают этому эксперименту всю жизнь, счастливы.

— Человек должен быть прежде всего предан делу. Я не знаю, можно ли это назвать удовольствием или счастьем... На самом деле это суровая жизнь. Здесь круглосуточно идет эксперимент. Ни воскресений, ни суббот, ни праздников. Мои коллеги — особенные люди. Они приходят и работают ночью: один раз, второй, третий, месяц, год, второй год. Это же меняет жизнь человека, разве нет? Это и не жизнь в обычном понимании этого слова!

— Кстати, о жизни в лаборатории. У Георгия Николаевича были свои принципы управления командой. Например, каждый должен был уметь все: и ускоритель собрать, и под микроскопом все что нужно рассмотреть. А вы сейчас какие принципы используете?

— Я еще со времен Флерова понял, что команда должна быть небольшой. Ты должен хорошо знать каждого, с кем работаешь. Потом человек в самом деле должен понимать, что происходит на каждом этапе работы — не только его самого, но и всей группы. Подход «я отвечаю только за конкретный участок» меня просто бесит! Иногда он практикуется на Западе в очень крупных экспериментах с участием многих лабораторий мира. У меня был очень толковый аспирант, который работал в США на здоровенном детекторе величиной с трехэтажный дом. Он отвечал за свой участок, рядом коллега-американец — за свой. Однажды наш предложил: давай друг другу расскажем, что мы делаем. А тот говорит: я тебе с удовольствием расскажу, а ты не рассказывай. Мне это в жизни не понадобится.

— При этом на Западе совсем другая ситуация с популяризацией науки. Даже в России молодые люди вроде меня зачитываются книгами Ричарда Фейнмана, но очень мало знают про отечественную науку.

— На Западе такая ситуация существует давно. Например, в США, где я часто бываю, надо все объяснять налогоплательщику: как и куда тратятся деньги, чего стоит ожидать от этих затрат. Там все уже привыкли так жить, и научные работники в том числе. Поэтому они придают больше значение популяризации.

Однажды в воскресенье выдалось время — я гулял по Лондону и наткнулся на музей Фарадея. На первом этаже лаборатория, приборы и маленький зал амфитеатром. Один раз в год ученый должен был демонстрировать свои опыты для широкой публики. В воскресенье к нему приходили парни с девицами, с пивом, и он «устраивал представление». А на самом верху сидели чиновники и по реакции публики решали, давать ему кредит или нет... И это великому Фарадею!

— Как вы считаете, вашу работу надо популяризовать?

— Я думаю, так же, как и все. Мы живем в обществе, и надо показывать то, что нами создается. И чем лучше мы это сделаем, тем успешнее станем.

— Вернемся к вопросу о команде: вы сразу набираете в группу людей, присматриваясь к конкретным качествам, или уже потом воспитанием занимаетесь?

— Рецепта идеального творческого коллектива у меня нет, но одно могу сказать точно: личный пример важен. В этом смысле Флеров был для меня именно примером. У нас принято говорить про таких людей: «учитель». Но он меня разве чему-то учил? Нет. Учился я сам, глядя на него!

— Сегодняшних молодых специалистов вообще можно сравнивать с вашим поколением?

— Они и друг от друга сейчас очень сильно отличаются. Более того, у каждого из них какой-то свой подход, мышление, свое представление о том, что мы делаем. Мы же не видим плоды нашей работы — все наши умозаключения делаются на невидимых вещах.

— Когда вы еще работали над получением 104-го элемента, в вашей команде был механик Василий Плотко — гений по созданию всевозможных механизмов, без которого синтез мог не состояться. А как сейчас обстоят дела с квалифицированными рабочими кадрами? Судя по тому, что происходит в машиностроении, — не очень...

— Да, с рабочими кадрами у нас большие проблемы. Наша система образования от одного берега вроде отошла, а к другому пока не пристала. Уже есть замысел создать в Дубне техническую школу, которая готовила бы молодых инженеров и техников. Сейчас выпускники современную технику просто не знают, а им при этом нужно создавать новую!

— Мне кажется, мое поколение воспринимает вас как титанов.

— На самом деле человеческий вид не меняется так быстро. Молодые люди остались такими же. Они выбирают пути сами, и не надо им рассказывать, как жить. У меня две дочери. Меня как-то спросили, что я считаю своим отцовским долгом, если дома практически не бываю. Я тогда ответил, что мой отцовский долг был бы исполнен, если бы дети поступали так, как они хотят, а не как того требуют обстоятельства. Человек должен быть свободным, тогда он поймет себя, оценит правильно свои успехи и свои ошибки.

— А до какой степени человек, занятый своим делом, может противостоять неблагоприятным внешним обстоятельствам?

— Научному работнику не так много надо. Он никогда не мечтает о дворцах и яхтах. Он настолько погружен в свои научные, творческие заботы, что ему просто нужен угол, где поспать и поесть, притом — что дадут. Потому что у него есть дело, которое он не успевает делать. И обсуждать, много ему платят или мало, просто неэтично. Да ему и не надо много! В молодости я жил в общежитии на свою стипендию. Можно было кататься на коньках, ходить в кафе, пить кофе — получать удовольствие от жизни. Если платите стипендию — так такую, чтобы можно было жить. Или не платите уж совсем... Ответил я на ваш вопрос?

— Отчасти да, хотя вопрос подразумевал не только сферу науки. Скажем, если говорить о моей профессии, может ли человек позволить себе в сложные времена писать не про политику и коррупцию, а про птиц и заповедники?

— Все-таки ему, этому человеку, надо дать понять, что он свободен. Это очень важно. А еще не надо бояться думать о светлом будущем. Надо думать так: «Я ведь нормальный человек. Я выкарабкаюсь, я с руками и ногами, с головой, могу все сделать сам. Я не хуже других. И буду не хуже других. Я добьюсь того, чего хочу».

— То есть человек должен заниматься своим делом и...

— ...и не бояться, потому что все будет нормально. Любить его, в общем, надо, этого человека!

— Вот с этим сейчас как-то сложно.

— А любовь как раз все решает. Вы не замечали?