— Предмет исследования в когнитивных науках — это познание, рассматриваемое как процесс переработки информации: ее кодирование, хранение, преобразование и извлечение. То есть если мы берем исследование, предметом которого является мозг — как он устроен, как работает, как в нем передается сигнал — это будет просто исследование в области нейронауки. Если мы берем исследование, предметом которого является язык (допустим, как устроен новогреческий язык, какие там произошли грамматические трансформации по сравнению с древнегреческим языком, что отмерло, что появилось…), это будет лингвистика. Если мы берем исследование, предметом которого являются обряды какого-нибудь австралийского племени, это будет антропология. А если в исследовании ставится цель выяснить, как носитель языка этого племени осуществляет свои мыслительные операции и какие отделы мозга вовлечены в их осуществление по сравнению с носителем русского языка — вот тут мы будем иметь дело с когнитивной наукой. То есть когнитивная наука — это такое междисциплинарное исследование познания.

Мне довелось читать много научно-популярных лекций о том, что такое когнитивная наука и чем она занимается. Последние годы я заканчивала эти лекции картинкой из книги Сент-Экзюпери «Маленький принц» — с удавом, который проглотил слона, — и задавала риторический теперь уже вопрос: поглотят ли нейронауки всю остальную когнитивистику? Да, в каком-то смысле поглотили. Точнее, нейронаука превратилась в электромотор, который теперь уже по умолчанию приделывается ко всем когнитивным исследованиям. Очень уж замечательные возможности дают развивающиеся методы регистрации активности мозга — такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), которую в 1990 году изобрели и сразу же реализовали на практике. В 1992-м появилась уже первая научная публикация по результатам исследования, выполненного с помощью фМРТ, а к 2000-му пошли критические работы на тему «ребята, мы строим новую френологию». Была такая популярная в XIX веке псевдонаука о том, как определить характер человека по форме его черепа. Но метод фМРТ совершенствуется, разрешающая способность возрастает, возможности увеличиваются, появляются новые протоколы обработки данных, и, естественно, это заставляет ученых искать все больше и больше — в том числе в логике той самой раскритикованной «новой френологии», когда ищут ответ на вопрос, какой «кусочек мозга» (как любят говорить студенты) за что отвечает.

Сейчас все-таки чаще ищут не участки мозга, а более сложные системы, нейронные ансамбли, которые включаются в решение той или иной когнитивной задачи. Но нейронауки действительно так или иначе подтягивают под себя другие области когнитивных исследований. Лингвистику, более того — филологию, вплоть до литературоведения. Философию сознания, которая все больше превращается в нейрофилософию, концентрируясь уже не на вопросе о природе сознания, а на проблеме соотношения работы мозга и психики, мозга и сознания. Культурную антропологию, которая занимается исследованиями влияния культурных практик на психику, а сейчас все больше изучает, как культурные практики формируют и меняют наш мозг. Прежде всего речь о профессиях, как в знаменитом уже примере про лондонских таксистов, у которых увеличены отделы мозга, связанные с топографией.

Нейроны и культура

— Культурная нейронаука, изучающая влияние культурных практик на работу и структуру мозга, много занимается «профессиональными деформациями» мозга. Например, у музыкантов. Да, мозг музыканта отличается от мозга обычного человека. Причем очень интересно отличается — двумя вещами. Увеличиваются зоны мозга, связанные с когнитивными процессами, перекодированием нотной записи в музыку. А зоны мозга, связанные с управлением движениями, уменьшаются по сравнению с контрольной группой. Причина неясна — некоторые считают, что это связано с хорошей автоматизацией движений у музыкантов. Про музыкантов почему-то вообще очень много работ. Говорят, например, человеку, который никогда музыкой не занимался: «Теперь учись играть на трубе», и через полгодика смотрят, что с его мозгом произошло. Оказывается, что даже небольшого периода обучения достаточно для того, чтобы значимо изменился объем определенных отделов коры головного мозга по сравнению с теми, кто в это время валял дурака и играть на трубе не учился.

Еще одна довольно давняя для когнитивных исследований, но набирающая актуальность в связи с глобализацией и массовыми миграциями тема — это билингвизм. Детей, учащихся говорить и думать на двух языках, все больше не только на Западе, но и в России. Мы в этом году собираемся запустить в ВШЭ проект по изучению связи билингвизма и творческих способностей, билингвизма и креативности, потому что сейчас накапливаются данные о том, что владение двумя языками ведет к большей доступности неожиданных, нетривиальных, творческих решений для носителей этих языков.

Никто ведь не отменял старую гипотезу лингвистической относительности Сепира-Уорфа, согласно которой язык определяет наши представления о мире: начиная с процессов зрительного восприятия (членение спектра на цвета в языке действительно влияет на чувствительность носителей языка к различению цветов в смешанных областях) и заканчивая речевым мышлением. А как знание двух языков влияет на эти процессы и что происходит в мозге билингва? Есть ли различия между билингвизмом, связанным с усвоением двух языков от рождения, и так называемым вторичным билингвизмом — когда вторым языком человек владеет в совершенстве, но все-таки выучил его уже во взрослом возрасте? Сейчас bilingual brain — тема, на которую уже и книги пишут, а не только научные статьи.

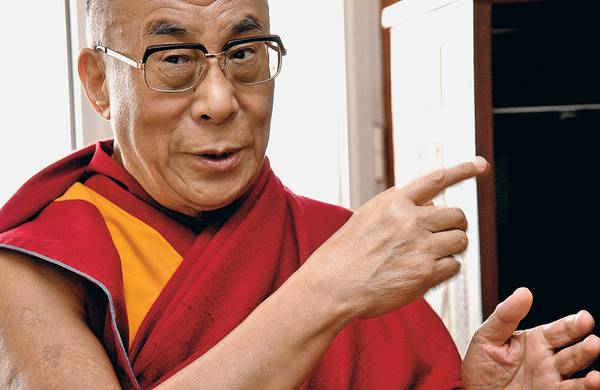

В 2017 году состоялся первый визит российских когнитивистов к Далай-ламе. Это попытка установления диалога, нащупывания общего пространства для разговора. Кстати, совсем недавно вышла очень большая статья-манифест с внушительным списком авторов — в ее создании поучаствовали практически все психологи, занимающиеся изучением медитации — под названием Mind the hype. Статья призывает критически переосмыслить исследования медитации и исследования осознанности. Все эти ребята, которые на протяжении примерно двух десятилетий изучали эффекты медитации, практик осознанности, говорят: «Давайте теперь остановимся и посмотрим, что мы там наизучали». Оказалось, что за нагромождением деталей увидеть какие-то общие результаты очень проблематично. Но я надеюсь, что в 2018 году они сделают паузу, посмотрят и, может быть, скажут что-нибудь еще.

У истоков искусственного интеллекта

— Искусственный интеллект продолжает развиваться, все лучше решая свою исходную задачу: взять на себя часть задач, доступных человеку. Эти достижения уже не имеют отношения к когнитивной науке как области исследования познания, потому что здесь логика развития другая — «лишь бы решал». Что современные системы искусственного интеллекта уже умеют — страшно подумать! Например, умеют так же, как мы, давать эстетические оценки фотографиям. Скоро люди-эксперты для работы в жюри фотоконкурсов будут не нужны. Оказывается, что хорошо обученная искусственная нейронная сеть, которая, напомню, имеет мало отношения к настоящим нейронным сетям головного мозга, решает эту задачу примерно так же, как группа экспертов. Или, например, нейронные сети умеют сейчас отсматривать видеофрагменты и предоставлять их текстовое описание — то, что делает куча людей, которые работают на телеканалах, составляя такие описания для телепрограмм. То есть зрительная часть сети — это такая «распознавалка», которая умеет выделять главных героев и устанавливать отношения между ними, а языковая часть сети генерирует описание того, что «распознавалка» выделила.

Большинство людей, которые занимаются сейчас разработкой искусственного интеллекта, могли даже не слышать о существовании когнитивной науки. Они занимаются решением конкретных задачек: научить компьютер брать на себя какую-то функцию — допустим, выигрывать в телевикторину или ставить медицинский диагноз. Но исходное движение области исследований искусственного интеллекта начиналось именно в самом ядре когнитивных наук.

Первые люди, которые работали в логике искусственного интеллекта — Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон, Марвин Минский, Джон Маккарти, — были именно когнитивистами. Ньюэлл и Саймон говорили, что задачи искусственного интеллекта можно решать, параллельно программируя и собирая поведенческие данные о том, как решает задачу человек. И свою исследовательскую задачу они видели в том, чтобы найти взаимно однозначное соответствие между протоколами решения задач человеком и работой компьютерной программы: именно тогда мы можем назвать компьютерную программу моделью решения задач человеком, или даже сильнее — теорией, точно описывающей наше мышление.

Эта линия осталась уже в далеком прошлом. Технологии пошли своей дорожкой, а исследования особенностей человеческого познания — своей. Кстати сказать, приведшей к Нобелевской премии по экономике 2017 года, потому что поведенческий экономист Ричард Талер, который во многом работает в логике предыдущего нобелевского лауреата от психологии Даниэля Канемана, по сути дела, решает следующую задачу: показать, чем ограниченная рациональность человека, принимающего экономические решения, отличается от абсолютной рациональности компьютерной программы, которая всегда, если ее правильно запрограммировали, принимает оптимальные с точки зрения выгоды экономические решения. И кстати, эта линия исследований когнитивных искажений, которая пока еще не всецело поглощена нейронаукой, представляет собой важную область собственно когнитивных исследований.

Полагаю, что ошибаются люди, которые строят эсхатологические прогнозы про искусственный разум, который захватит Землю, сделав нас домашними животными.

У когнитивистики нет ответа на главный вопрос про взаимоотношения людей с машинами, пускай даже пока не созданными. Вопрос в следующем: если мы имеем дело с самообучающейся искусственной нейронной сетью, которая с нами коммуницирует, решает какие-то задачи, может даже, не дай бог, сама себе ставит цели, — насколько мы при этом готовы допустить, что такой искусственный интеллект обладает субъективным опытом, наделен сознанием? Мы можем машине приписать сознание, даже очень охотно это делаем иногда — например, выясняя отношения с собственным телефоном или компьютером. Но насколько то, что происходит внутри программы, заслуживает названия «субъективного опыта»? Не совершим ли мы убийство, обесточив такой компьютер, спрашивают философы… А вот не знаю.

Как компьютеры меняют людей

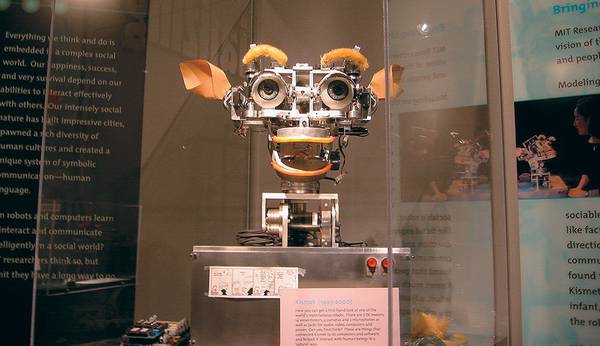

— Другая новая важная область, выросшая из когнитивных исследований, близка к социальной психологии. Она занимается проблемами взаимодействия человека с искусственными системами — например, социороботика изучает, как человек взаимодействует с роботом, меняются ли закономерности нашего взаимодействия, если вместо человека мы имеем дело с роботом. Оказывается, и для мозга это разные ситуации, в которые включаются разные отделы коры. Как все это можно использовать? Например, для коррекции расстройств аутистического спектра. Потому что дети, которые не готовы взаимодействовать с человеком, не хотят смотреть ему в глаза, с удовольствием взаимодействуют с роботом, который умеет ловить их взгляд и направлять свой взгляд туда же, куда и ребенок — то есть демонстрирует способность к совместному вниманию.

Все эти замечательные интеллектуальные системы, от смартфонов до умных домов, меняют нас, это несомненно. И один из вызовов для когнитивистики, на который та пытается отвечать на протяжении последнего десятилетия, — это вопрос «как они нас меняют?». Что делает с нашей памятью привычка «гуглить» информацию? А если мы уверены, входя в дом, что он сам включит свет, — что это делает с нашими механизмами выбора и принятия решений? И наоборот, когда мы садимся в машину и выключаем навигатор, потому что хотим ехать сами, — это что, бунт человека против машины или что-то другое, для чего у нас пока даже слов подходящих нет?

Пик исследований психологии геймеров приходился примерно на 2010 год; сейчас их все меньше. Есть специализирующаяся на этой теме лаборатория под руководством Дафны Бавельер, которая изучала эффекты компьютерных игр на наивных испытуемых, не имеющих геймерского опыта. Им давали играть час в день и смотрели, не изменились ли у них процессы внимания и рабочей памяти при решении стандартных задач, которые используются в экспериментальной психологии. Оказалось, что игры-бродилки через некоторое время действительно улучшают у неопытных игроков внимание и рабочую память. Но здесь за скобками остается другая сторона истории, которую тоже активно изучают, только уже не когнитивисты, а исследователи личности и личностных искажений, связанных с геймерством — потому что сейчас пристрастие к компьютерным играм уже относят к разряду медицинских зависимостей, появилось много исследований геймерства как типичной зависимости.

Классические тесты интеллекта, кажется, теперь меряют что-то не то. Возьмем самое общее определение интеллекта — как общей способности организма к адаптации. Мы измеряем способность адаптации к прежним условиям, к условиям XX века. А ведь условия нашей жизни изменились сильней и решительней, чем мы сами. Получается, тесты IQ измеряют способность, которая, по большому счету, уже не нужна! Особенно это касается вопросов закрытого типа, на выбор одного единственного правильного ответа из множества, на знание. А мы уже привыкли не знать, а искать в сети. Возможно, для оценки по-новому работающего интеллекта нужны новые тесты на интеллект?

Меня постоянно в интервью терзают одним и тем же эсхатологическим вопросом: не портится ли наша память? А ведь она на самом деле портится! И да, из-за интернета. Но она уже «портилась», когда изобрели письменность и книгопечатание, вот теперь она «портится» с изобретением компьютеров… Я склонна считать, что память просто меняется, эволюционирует, перестраивается с учетом технологий, с которыми мы работаем. И память, и интеллект, и внимание теперь работают по-другому. Да, задача запоминания решается, возможно, хуже. Теряется граница между нашей памятью и памятью распределенной, памятью в сети; но эта граница теряется, например, и в супружеских парах. То есть если я знаю, что кто-то из моих близких что-то знает, я могу уже этого не изучать, а всегда спросить. Может быть, нужно оценивать не столько собственное запоминание, сколько эффективность работы всей системы, в которую входят и человек, и его инструменты?