Новая Россия, новая жизнь

Как вы стали заниматься правозащитной деятельностью?

Моя биография началась вне правозащиты как таковой. Я попал в третий сектор прежде всего как историк. Меня, 15-летнего школьника, позвал к себе работать Александр Юльевич Даниэль — в программу «История диссидентского движения» общества «Мемориал». В результате весь мой жизненный путь оказался связан с некоммерческими организациями.

Чем конкретно вы занимались в «Мемориале»?

Сама работа была черновая, нас просто учили описывать документы. Но наша работа не ограничивалась только первичной описью: мы брали интервью, пытались делать первые публикации. Я, к примеру, первым обработал и исследовал архив Александра Сергеевича Есенина-Вольпина (архив сейчас является частью фондов «Мемориала» и Сахаровского центра. — «РР»), человека, который, собственно, придумал идеологически правозащитное движение, правовую идею.

Обычно история — это все же нечто находящееся на какой-то социально-временной дистанции от исследователя. А эта история была рядом. Имена диссидентов звучали вокруг меня, и это была жизнь, к которой не то чтобы я или моя семья были причастны, но она была со мной.

И, конечно, было общее ощущение новизны и новой жизни. Не только потому, что это был 1991 год, новая демократическая Россия, но еще и потому, что мы работали в новой структуре, негосударственной, независимой, лишенной косности и забюрократизированности, которые свойственны большим официальным учреждениям. Это все невероятно увлекало.

И все же вы оттуда ушли?

Да, Людмила Михайловна Алексеева пригласила меня в Московскую Хельсинкскую группу. То, что она мне тогда предложила, было очень интересно — именно потому, что это не была правозащита в узком понимании термина. Это была подготовка докладов по ситуации с правами человека, то есть правозащитная аналитика. По сути, это была современная история, более глубинная, чем то, что мы видели. Работа у Алексеевой была для меня еще и возможностью видеть, что происходит в стране на самом деле.

В 2004 году с Татьяной Локшиной мы создали «Демос» (Центр содействия проведению исследований по проблемам гражданского общества «Демос». — «РР».) и пытались организовать экспертную исследовательскую деятельность в области прав человека. Мне очень близок этот аспект. Мы, насколько я понимаю, были одними из первых, кто не просто стал работать с фактами — эксцессами работы милиции, фактами пыток и другими нарушениями закона — мы пытались это исследовать. И выяснили, что имеем дело с системными проблемами в работе правоохранительных органов. Все, что сейчас уже стало общим местом, — что они работают на статистику, а не на доверие общества, что реальные живые милиционеры/полицейские испытывают такую нехватку средств и ресурсов при таком давлении начальства, что это просто загоняет их в сферу нарушения закона и прав человека...

То есть у них нет достаточных средств для раскрытия реальных преступлений и поиска реальных преступников, поэтому они много уголовных дел фактически «притягивают за уши»?

Да, применение пыток — это не только отчетность и низкий моральный уровень, но еще и отсутствие необходимого профессионального образования и нормальных ресурсов для ведения нормальной криминалистической работы. Когда есть преступление, есть подозреваемый, но нет возможности это правильно расследовать, а на тебя давит начальство и требует показателей, ты начинаешь совершать противозаконные действия и преступления. Людей отчасти загоняет в угол сама ситуация. И здесь мало давить на нравственность и говорить: «Вот, здесь имеет место нарушение прав человека — власти, вы должны что-то сделать!» Нужно понять, почему это происходит. И самое удивительное, что уже складывается понимание, что надо как-то работать с сообществом, думать об общественном доверии, работать с социологическими исследованиями как с ресурсом.

У кого есть такое понимание?

У правоохранительных органов отчасти. В России всего приходится ждать очень долго, здесь все процессы происходят медленно. Остается огромное количество проблем, не позволяющих изменить этот политический строй, радикально изменить систему. Но, тем не менее, эти моменты в какой-то небольшой степени усвоены. Мы тогда пытались заниматься исследованием этих вопросов.

А приглашение возглавить Сахаровский центр было для меня неким возвращением в сферу, в большей степени связанную с историей, исторической и культурной работой. После некоторого количества переговоров и сомнений я согласился.

Права человека и ремонт труб

Это был нелегкий для вас шаг?

Нелегкий, потому что, во-первых, хоть у меня и был некоторый опыт административной работы в «Демосе», но я работал там вместе с Локшиной, и, в частности, фандрайзинговая работа была по большей части на ней. То, что нам удавалось находить финансирование, на 80% была ее заслуга. А здесь это легло полностью на меня. Во-вторых, у нас никогда не было больше пяти-семи сотрудников. И все оргвопросы, которые приходилось решать, несопоставимы с тем, что приходится решать мне здесь — хотя бы в том, что касается содержания здания. Еще одна проблема заключалась в том, что тогда, в 2008 году, у центра почти не было денег и проектов. Пришлось этот огромный массив поднять если не с нуля, то из довольно трудной ситуации.

В чем были проблемы?

У Сахаровского центра есть фундаментальная трудность: он был задуман как место памяти, в первую очередь как музейно-архивный центр. Конечно, уже тогда с пониманием, что любой музейно-архивный центр должен иметь составляющую общественно-культурных мероприятий. Но выживать такому институту в современных условиях очень трудно, поскольку российского финансирования, которое могло бы поддерживать такие проекты, по сути дела, нет. Да, есть известная и очень хорошая программа благотворительного фонда Владимира Потанина для музеев, но она в действительности вся заточена на государственные музеи. Или на музеи, у которых есть базовое финансирование и которые и так работают, но хотят сделать свою работу лучше, интереснее, чтобы привлечь больше аудитории. За счет грантов этого фонда они просто поддерживают свои проекты. Нам это совершенно не подходит. Государственное финансирование для нас тоже неприемлемо, потому что иначе мы можем превратиться в государственную институцию, как это произошло, к примеру, с Домом русского зарубежья. Это значит, что мы лишаемся своей независимости, возможности делать то, что считаем нужным, и так, как считаем нужным. А грантовое финансирование — это финансирование проектное, и уместить туда повседневную постоянную архивно-музейно-научную деятельность невозможно. Неважно, о чем идет речь — о частных или государственных грантах, российских или зарубежных.

Только содержание наших зданий обходится примерно в 7–10 миллионов рублей в год. И хотя это муниципальное здание, мы отвечаем за все, в том числе за все коммуникации до точки врезки. Вот, к примеру, такая техническая деталь: у нас возникли проблемы с трубами отопления — они прохудились за пределами здания. Но выяснилось, что за все 150 метров труб вне нашего здания до врезки в магистральную трубу отвечаем мы! Пришлось это все ремонтировать нам. За почти 10 лет, что я здесь, мы поменяли трубы, крышу, фактически заново установили систему теплоснабжения и много чего еще отремонтировали. Это огромные деньги. А главное, этот процесс еще и монополизирован, потому что в Москве, к примеру, только одна организация имеет лицензию на землекопные работы. И если тебе нужно поменять трубы, то ты можешь обратиться только к ним. При этом качество работы не гарантировано. Поэтому любой ремонт — это как минимум сотни тысяч рублей.

А у вас договор аренды?

Да.

Нет боязни, что могут расторгнуть?

Конечно, есть. Наша миссия — сохранение наследия академика Сахарова. И это не просто сохранение его документов, но и сохранение и продвижение тех ценностей, которые он отстаивал. И права, и свободы, и прогресс. «Мир, прогресс, права человека», — так называлась его нобелевская речь. Соответственно, мы не можем позволять себе самоцензуру, не можем позволять себе игнорировать просьбы гражданских активистов, которые по тем или иным причинам вызывают недовольство власти. И мы всегда готовы к тому, что может кто-нибудь прийти и сказать, что здесь что-нибудь происходит не так. Тогда наша деятельность — именно в этом смысле — будет прекращена, если нам не продлят аренду. Так что я просто себя тренировал, в особенности в 2013–2014 годах...

Тренировали?

Ну просто такой аутотренинг: об этом не думать! Просто не думать. Надо делать свое дело, а дальше — как будет, так будет. Мы над этим не властны, их действий не угадаешь. Стоит только начать предугадывать, и твоя жизнь превратится в ад.

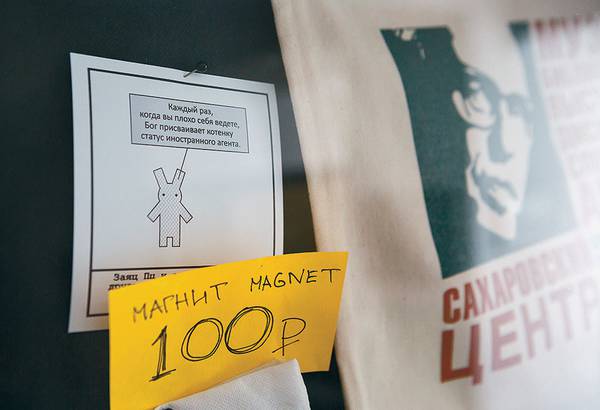

Например, как только был принят закон об «иностранных агентах» — а мы в этом списке находимся — мы решили, что должны как-то определить свое отношение к политической деятельности. И написали, в том числе на сайте, что не занимаемся политической деятельностью, подразумевая под этим участие в выборах любого уровня. Мы же предоставляем помещения для проведения различного рода гражданских акций. Но у нас невозможно выдвижение кандидатов, организация партий, мы не участвуем ни в каких избирательных кампаниях или в мероприятиях в рамках избирательных кампаний и прочее. А вот когда речь идет об обсуждении гражданских проблем, мы не считаем это политической деятельностью и для таких дискуссий площадку предоставляем. То есть мы провели для себя такую границу и стараемся как-то в этом контексте жить.

Под клеймом

И как вам живется в статусе «иностранного агента»?

С одной стороны, довольно неплохо. Мы не потеряли нашу аудиторию. Люди приходят, и никто не смотрит, «иностранные агенты» мы или нет. Люди обращают внимание на то, насколько у нас интересные мероприятия, насколько им интересны спикеры. С другой стороны, как и предполагалось, формальная кооперация с любым государственным институтом для нас оказалась практически невозможной. Почти никто не говорит об этом прямо, никто нам в грубых выражениях не отказывает, но возможность сотрудничества тихо так рассасывается, отпадает. Хотя на личном уровне с нами сотрудничают, в том числе преподаватели московских вузов, эксперты.

То есть не так уж и страшно это клеймо. Может, и нет тогда смысла как-то с этим бороться и сопротивляться?

Я бы так не сказал. Для нас, к примеру, вывесить на сайт надпись о том, что мы внесены в реестр «иностранных агентов», было трудно прежде всего психологически. Потому что, конечно, нам понятен контекст этого словосочетания — шпионаж и все остальное. Но проходит время. Во-первых, наша ситуация лучше, чем у других НКО. Нам в принципе и не нужно взаимодействовать с властями. Только функционально, в правовом смысле: с Минюстом, налоговой, проверяющими органами, мэрией и прочее. Технические отношения. Если бы нам действительно нужно было защищать права конкретного человека или если бы наша миссия состояла в том, чтобы работать с представителями власти, вся наша деятельность была бы поставлена под угрозу, и было бы непонятно, как можно с такой «шапкой» работать. Это просто наша уникальная ситуация позволяет нам работать своей площадкой и своим интеллектом, и мы не замечаем в обществе отторжения или страха по отношению к нам.

Тем не менее имеет место очень неприятный правовой прецедент. Это такой открытый ящик Пандоры: сейчас я уже понимаю, что главная опасность, главное негативное последствие этого закона не в той дополнительной отчетности, которую мы сдаем. Главное негативное последствие этого закона — в выделении части неправительственных организаций в некую особую группу, этакое гетто. А дальше можно принимать по отношению к этой группе любые новые законы, любые правовые решения. Если власти завтра захотят, к примеру, ввести для них специальные налоги, они их введут. Что угодно, любые правовые запреты. Это такая лазейка — возможность для последующей дискриминации и давления.

Насколько я вижу, власти позже осознали, что не могут очень активно применять клеймо «иноагентов» в пропагандистских целях. Потому что если мы действительно страшные враги, почти шпионы, то такие организации нужно просто закрывать. Но раз нас не запрещают, следовательно, мы не опасные агенты-вредители, а кто-то другой. И, слишком часто упоминая наш статус, власти сами его девальвируют.

Я вообще считаю, что изначально целью этого закона была просто демонстрация активности. Вся эта история с давлением на общественные организации выросла из поражения во время первой «оранжевой революции», когда российские власти заслали на Украину политтехнологов, а те ничего не добились. И тогда, чтобы как-то объяснить причину своего поражения, они придумали «внутренних врагов»: «А вот там были такие сильные общественные организации, их финансировали из-за границы, и из-за них мы проиграли. И у нас они тоже есть». Хотя известно, что никакие революции не происходят из-за заговора извне. Революционная ситуация либо есть, либо ее нет. Вот отсюда и пошла эта идея: дескать, если в России есть угроза общественного протеста, то причиной тому определенные общественные организации.

Темой ГУЛАГа Сахаровский центр продолжает заниматься?

К сожалению, только в том объеме, в котором занимаемся: музейная экспозиция, архивы, проект «Воспоминания о ГУЛАГе». Мы пытались найти финансирование на специальную отдельную проектную деятельность по этой тематике, но, к сожалению, найти ресурсы сложно. Как раз из государственного финансирования, которое мы трижды получали, два гранта были на нашу музейно-историческую работу. Но мы оказались в списке «иностранных агентов» и перестали получать государственные гранты.

Формально вы имеете право подавать заявки?

Да, но трудно работать, когда ты получаешь финансирование раз в три года. Какие-то организации из этого реестра получают гранты, но эпизодически, а так работать очень сложно. Мы видим, что государственное финансирование может быть опасным. И какая-то ошибка в использовании средств — не воровство, а именно ошибка, с точки зрения проверяющих органов — может послужить основанием для уголовного дела. У нас после того, как мы сдали последний отчет по государственному гранту, была проверка прокуратуры, доследственная проверка Следственного комитета, проверка Минюста, и Рособрнадзор звонил. В итоге они ничего не нашли. Прокуратура написала нам: «На настоящий момент оснований для применения прокурорских действий нет». «На настоящий момент»! Было видно, что они что-то искали.

Можем собой гордиться

Что изменилось за те годы, что вы возглавляете Сахаровский центр?

Добавились несколько программ: дискуссионная, образовательная, театральная, выставочная. Появился проект FOTODOC — документальная фотография, которая мне кажется более актуальной, потому что она все-таки более последовательно работает с той реальностью и проблемами, которые нас окружают. Современное искусство — подчас элитарное высказывание, а документальная фотография более понятна, доступна, с ней гораздо проще выставлять тематические границы. Мы ведь не работаем с любой документальной фотографией, не делаем выставки пейзажей или городских зарисовок, а сотрудничаем с теми фотографами, которые снимают что-то связанное с общественными проблемами.

Театр у нас — тоже не «театр вообще»: либо он связан непосредственно с нашими темами, либо это документальный театр, в работе которого мы участвуем в качестве эксперимента, пытаясь задавать темы, которые нам кажутся важными и интересными. И мы даем здесь площадку под такие эксперименты.

А что изменилось вокруг?

Я вообще считаю, что можно найти в нашей российской действительности с десяток вещей, которые качественно развились и развивались все эти годы. И гражданское общество — одно из них. Это не просто сообщество порядочных людей, озабоченных разными проблемами. Это сообщество, которое рождает механизмы и способы гражданского действия, действительно продвигает и распространяет идеи, меняющие наше общество. Да, с одной стороны, у нас есть современная политика с ее милитаристской пропагандой, правоохранительными органами и судами, но в то же время надо отметить, что меняется отношение к людям с ограничениями здоровья, к детям — все чаще говорят о том, что ребенок должен восприниматься как личность и его человеческое достоинство нельзя унижать, он не должен быть просто объектом воспитания. Это дает обществу источник другого сознания, основанного на эмпатии, на уважении человеческого достоинства, на стремлении договариваться, учитывать интересы в конфликте, вместо того чтобы авторитарно продавливать свои интересы даже ради некоей реальной пользы. И все это исходит именно от гражданского общества.

Как бы вы расценили с точки зрения гражданского общества борьбу за историка Юрия Дмитриева? Чем может стать такой пример гражданской солидарности?

Конечно, глядя на него, страшно было предположить, что он мог бы оказаться с такой статьей и на такой срок в тюрьме! Поэтому сейчас — вздох облегчения, и этого уже достаточно. Но я думаю, что вполне можно рассматривать это как победу гражданского общества. И не просто потому, что по этим отвратительным статьям невиновный человек не был осужден (хотя в принципе юристы и ту часть обвинительного приговора, которую ему оставили, тоже считают необоснованной). Если посмотреть на ситуацию со стороны, все было сделано по всем правилам работы гражданского общества, как должно быть. Имеется в виду, сколько людей включилось, как и какие средства на это собирались, что привлекались знаменитые люди, да и обычные люди тоже в этом участвовали, ездили, ходили на суды и так далее... В этом смысле история очень оптимистичная: она показывает, что гражданское общество живо, что оно действует и способно делать то, что может делать общество.

С точки зрения общих перспектив, мне кажется, все, что может сегодня делать гражданское общество, — это тормозить разрушительный процесс, сдерживать... я не назову это маховиком репрессий, не надо это сравнивать с тем, что было в советское время, — маховик несправедливости. Потому что, с одной стороны, можно посмотреть на дело Юрия Дмитриева как на преследование гражданского активиста, и тогда это действительно вопиющий случай, каких немного, а по такой статье — вообще буквально единицы. Но если взглянуть на это в контексте того, как в принципе работает наша судебная система, то мы увидим огромное количество других дел, где преследуемый не является гражданским активистом с таким авторитетом, бэкграундом и уважением, как у Юрия Дмитриева, и с такой поддержкой. Тогда эти люди просто обречены. Дела о педофилии становятся очень жестоким способом сведения счетов — и не только со стороны чиновников, но и со стороны бизнеса и даже просто частных лиц. Это тот механизм, который, к сожалению, работает.

Мы пока справляться с этим не можем, и я не думаю, что дело Дмитриева станет поворотным моментом. Оно лишь показывает, что общество сопротивляется, что общество с этим не мирится. Мы пока можем только удерживать ситуацию. Но одновременно это невероятно важно, потому что мы самим себе показываем, что мы живы, что мы есть, что мы сохраняем и порядочность, и здравый смысл. И можем собой гордиться как российское гражданское общество.

***

Сергей Лукашевский — герой информационной кампании о профессионалах в некоммерческом секторе «НКО-профи», которую ведут совместно Агентство социальной информации, Благотворительный фонд В. Потанина и «Группа STADA в России» в партнерстве с журналом «Русский репортер» и платформой Les.Media.