Прикольный дед

Вы очень гордитесь детьми и внуками?

Ну… это сложный вопрос.

Даже в лекциях вы часто говорите о них.

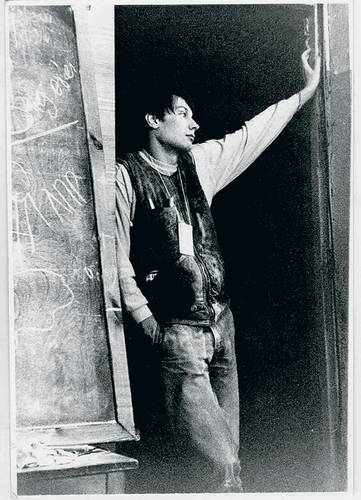

Я же все время экспериментирую с ролевым репертуаром! У меня сейчас есть еще одна важная функция: я демонстрирую, что такое активный пенсионер. Собираюсь себе даже карточку завести — «пенсионер». Я читал лекцию о моногородах в «Сколково» — а там сидят почти по возрасту почти внуки (моей старшей внучке 17). Группа собралась после лекции, обсуждают, и один говорит: «Да, прикольный дед». Мне это важно. Я думаю, что если бы читал лекции про воспитание детей, аудитории были бы гораздо больше. Это всех волнует.

Главная ценность и главный объект инвестиций россиян.

В том-то и дело. Что значит «горжусь»? Не то чтобы горжусь-горжусь. Есть же понятный критерий. Никто из них не стал методологом. Пока.

Павел?

Нет, Павел — манагер. Сейчас переквалифицируется… Нет, пока — никто не стал.

А вашим учеником кто-то стал?

Они, конечно, у меня учились чему-то. Полина может хорошо игры проводить, модерировать процессы, она гораздо тоньше, по-женски все это видит. У нее гораздо лучше это получается, чем у Паши: он жесткий, он — организатор. По должности все время замдиректора… чего-нибудь. А вот мелкие… Я с интересом смотрю на них. Сейчас у меня большая выборка, и я стал массу вещей понимать, которых не понимал, когда занимался педагогикой в институте. Моя педагогическая способность, наверное, потихоньку растет.

Девять детей и шесть внуков. Нет ли здесь чего-то из доиндустриальной эпохи? Род, идея рода. Все-таки в индустриальных странах все индивидуалисты, мало детей.

Да ладно, нет! Базовый процесс другой. Тенденция в Европе и США — увеличение числа детей у состоятельных семей. И в этом смысле я полностью в тренде. Может быть, на полшага впереди, просто потому, что я рано начал. Я разметил в Фейсбуке фотографию с Пашей, нас девушки попросили сделать насупленное выражение лица — получилось, понятно, очень похоже. Спросили, сколько лет. «На двоих — сто». Мне 59 — ему 41. Он родился, когда мне еще не было 19 лет.

Ваше первое воспоминание?

Набережная в Нижнем Новгороде, я гуляю со своим дедом. Думаю, мне было где-то два с половиной года. Помню склон — кремль по правую руку, если стоишь спиной к реке. Меня в этом возрасте отправили к бабушке с дедушкой. Это была весна…

Первый конфликт в жизни?

Я помню, как меня наказал отец лет в семь. Я загулялся, пришел домой поздно, весь мокрый. И он мне врезал, надо сказать. Это был единственный раз, когда он это сделал.

Сейчас это не приветствуется в педагогике.

Как отец девяти детей и дедушка шести внуков я этого тоже не приветствую. Предпочитаю словами обходиться. Хотя слова могут ранить гораздо сильнее, чем физическое наказание. Да, в том конфликте была интересная формулировка, он сказал: «Мама волновалась». Он ударил меня за то, что я «не предупредил», и она «волновалась».

Еще и чувство вины...

Это еврейский метод воспитания.

Отец Петра Георгиевича Георгий Петрович Щедровцикий, философ-методолог, многолетний лидер Московского методологического кружка (ММК), рассказывал в «Лекциях на досках»: «Когда я был мальчишкой — в 3-м, 4-м, 5-м классе — и в классе начинали “бить жидов”, я брал металлический прут и бежал туда, где били… у меня есть ценности и принципы, и я бью на основе ценностей и принципов, а не цели». Так обсуждает Г. П. Щедровицкий предельное философское полагание, «искру Божью», готовность драться за правду как условие начала мышления. И дальше рассказывает байку:

«Смотрю, сын лежит весь забинтованный…

— Слушай, Петька, а почему это кто-то может в тебя бросить такое?

— Такой, — говорит, — у нас есть парень, немного тронутый.

Я подумал и говорю:

— Значит, завтра придешь в класс, изобьешь его при всех смертным боем…»

В это время еврейский метод еще и означал, что должны быть только пятерки?

Нет. В начальных классах я вообще был троечником. Дедушка говорил, что тройка — лучшая отметка. У него была такая формулировка: «Балл душевного спокойствия». Он по этому поводу не волновался и был первым, кто мне объяснил, что результаты обучения никак не связаны с успехами или неуспехами в реальной жизни. Что это два несопоставимых результата, но если хочешь добиться наилучших результатов в обучении — это в семье приветствуется. Рассказал историю, как он сам учился. Он заканчивал гимназию, когда евреи сдавали экзамены не по месту будущего обучения, а в специальных комиссиях, и их «валили». И в семье было твердо известно, что все должны сдавать экзамены на пятерки. Дед и закончил с золотой медалью, но это была борьба за выживание. Это так и воспринималось — это не было обучением, это был способ доказать миру, что ты можешь. Причем его старшие братья учились в Германии, а он по возрасту уже попал в советскую передрягу, оканчивал Высшее техническое училище (ныне Бауманка), оно же ранее — Московское Императорское техническое училище.

Георгий Петрович был человеком жесткого мышления. А в жизни? Как было в семье?

Это две стороны одной медали — жесткость мышления и принципиальность часто связаны, потому что тебя мышление заставляет приходить к определенным выводам, а эти выводы — совершать поступки. Он был «тяжел в быту», хотя, кажется, дед был еще жестче. Да и жизнь была разная: дед прошел гражданскую войну, создавал советскую авиационную промышленность в сталинский период, его судили чудом чести в 1948 году — все было… Слава богу, никто не погиб. А отец, если исключить тот факт, что его в Куйбышеве в эвакуации на улице пырнули заточкой и чуть не убили в драке, жил не в таких драматичных обстоятельствах. Но по жизни он был очень последователен. Это проявлялось в частности и в том, что по отношению ко мне он был еще жестче, чем к другим ученикам. По понятным причинам.

В какой момент вы стали его учеником?

В 1975 году, мне было 16 лет. Я впервые пришел на семинар — если мне не изменяет память, он проходил в нынешнем здании Академии наук на Ленинском, — это был семинар по системам и структурам. Шла дискуссия между Лефевром и Георгием Петровичем. И я как пылесос — ффф! — это втянул…

Владимир Александрович Лефевр, активный участник Кружка, потом великий математический психолог, автор теории рефлексивного управления, советской альтернативы теории игр, работал в том числе в стратегических госзаказах в СССР и США. «Примиритель одним своим присутствием повышает напряженность борьбы, если конфликтуют группы субъектов, и может своими влияниями снизить напряженность, если конфликтуют отдельные субъекты», — это из его лекций о рефлексивном управлении.

И о чем они дискутировали?

Это даже не так важно. Для меня самым важным стала энергетика дискуссии — все завороженно поворачивали головы от одного выступавшего к другому, когда они спорили. Я был увлечен коммуникативным сюжетом — и все, уже не мог не вернуться на семинар снова. Тогда еще не ушло поколение учеников 1960-х годов, были очень напряженные дискуссии с артикулированными позициями. Потом это поколение ушло (кто-то, например, уехал за границу, как тот же Лефевр), градус резко упал — Георгию Петровичу не с кем стало спорить! Когда в аудитории были Александр Пятигорский, Олег Генисаретский — накал страстей и содержательных конфликтов был существенно выше. А по отношению к моему поколению (к тем, кто пришел в кружок в конце 70-х — начале 80-х годов) Георгий Петрович был существенно старше, и нам было трудно ему возражать. Хотя лет через 12–15 я нашел в себе силы, а главное, место, из которого можно было возражать. Дело в том, что я пошел учиться на педагога-психолога, а психологическая и антропологическая тематика была проблемным звеном в работе Московского методологического кружка…

Из машинописных записей Г. П. Щедровицкого 1989 года: «Можно реализовать мышление на людях, а можно на смешанных системах людей и машин. Главное — что есть мышление, а на чем оно реализуется — неважно. В нашем мире — случайно — на людях, в другом мире — на пингвинах, а в третьем — как у Лема, на железках… мы должны рассматривать мир мышления и деятельности, а не мир людей, поскольку люди есть случайные эпифеномены мира мышления и деятельности… я бы сказал, что главное мошенничество — это идея человека с его психикой».

Все там боролись с «психологизмами»?

Георгий Петрович боролся с «психологизмом» как подходом. Вслед за Гуссерлем и многими европейскими философами. Вместе с тем развернутой философской антропологии в кружке не было. Потом он мне сказал, что до появления схемы мыследеятельности мы и не могли поступиться к этой проблематике. Сейчас я понимаю, что его идеи этого периода во многом перекликались с разработками французских философов его поколения.

Кроме напряжения коммуникации здесь-и-теперь в ходе актуальной дискуссии меня тогда поразили удивительные совпадения идей и подходов в пространстве философской мысли сквозь эпохи и людей. Когда ты читаешь, например, Мишеля Фуко, вдруг поражаешься, что ровно это в те же годы обсуждали и в ММК.

Мишель Фуко пишет в предисловии к «Словам и вещам»: «…утешает и приносит глубокое успокоение мысль о том, что человек — всего лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле нашего знания, и что он исчезнет, как только оно примет новую форму».

Потому что мышление не принадлежит одному человеку.

Точно, дух дышит, где хочет. Когда ты видишь подобные текстуальные совпадения — ты не можешь не ощутить глубинную общность оснований мышления.

И вы в дискуссии отстаивали человека?

Ну конечно. Я вставил «гвоздик» и стал по нему колотить. Благодаря тому, что курсовая, диплом и потом диссертация у меня были по Выготскому, я его много читал. То есть не я, а Лев Семенович Выготский через меня разговаривал с Георгием Петровичем. А тот отвечал Выготскому через меня. Я как шарнир их соединял. Выготский — это поколение деда, он родился в 1896 году, а дед — в 1899-м. Я еще как бы сшивал на себе два поколения. Отсюда и наша философская серия («Философия России ХХ века». — «РР»). Я хочу прочертить связь между русской философией начала и второй половины ХХ века. На мой взгляд, большинство тем русской философии передавались по наследству между этими поколениями, несмотря на то что многие погибли или эмигрировали в ходе драматических событий первой половины ХХ века. А те, кто остался, часто боялись говорить.

В «Психологии искусства» Лев Выготский писал: «…если будем иметь в виду, с одной стороны, высшие процессы обобщающей мысли, научной и философской, а с другой — самые сильные и яркие аффекты и страсти, то коренная противоположность и антагонизм двух душ — мыслящей и чувствующей — выступят отчетливо в нашем сознании. И мы убедимся, что в самом деле эти “две души” плохо ладят между собою».

Как вы с высоты прожитых лет видите пространство вашего дела жизни и дела Георгия Петровича? Насколько вы продолжаете его?

«Мы карлики, но стоим на плечах гигантов и поэтому видим дальше» — помните? Георгий Петрович, во-первых, заложил культуру мышления, он мышление «ставил» как технику, набор правил и приемов. Он называл это методологическим мышлением, но тут дело не в названиях. Речь идет об общих правилах рассуждения, размышления, логики вне отношения к предметному содержанию.

А во-вторых, он имел потрясающую способность схематизировать мысль. Судя по всему, эту вещь он взял у Канта, который говорил, что схема соединяет чувственность и рассудок. Она позволяет, выразив мыслительное идеальное содержание в явной форме, доступной восприятию, впервые начать к нему относиться извне. В том числе задействовать силу органов чувств и, как говорил Выготский, «низших» психических функций — зрения, внимания, восприятия, памяти. У нас в голове масса всего, смысловая каша, поэтому только в тот момент, когда вы выражаете мысль во внешней форме, в знаке, в схеме и кладете этот знак перед собой, вы можете сделать мысль «зримой». И можете начать обсуждать эту схему и ее содержание с другими, организовать коммуникацию. Вести споры вокруг неявного и путаного содержания сознания невозможно. А спорить по поводу нарисованной схемы — в том числе и по поводу того, что она выразила или не выразила, — можно! Это кантовская идея. И ее Георгий Петрович взял и придумал, как реализовать. И это ноу-хау. Максим Осовский сейчас пытается продолжать работу над схемами и схематизацией. Я считаю это краеугольным камнем технологии мышления ММК. И за счет того, что я получил по наследству два десятка таких схем (а за каждой схемой — годы работы), то, конечно, это фора. Используя какую-то из этих базовых схем, ты можешь войти в круг любого разговора в любой аудитории. Георгий Петрович передал нам набор схем.

Игры для взрослых

Я в свое время спрашивал у старших товарищей, что такое методология. Они неизменно говорили: «Давать определения бесполезно — лучше приходи на семинар».

Да-да.

Я-то, по большому счету, так и не дошел. Но видел разные отражения — кто-то знает академических философов, семинары, кто-то ругает методологов, считая их политтехнологической сектой, кто-то встречал менеджерские кадры, воспитанные вами на играх… Так что такое методология и наследие Георгия Петровича?

Еще даже не закончен проект оцифровки архива Георгия Петровича, а это 500 тысяч страниц. Георгий Петрович писал каждый день, ручкой!

Поначалу он был предельно прагматичен. Он считал, что для того, чтобы наука развивалась, нужно создавать новую методологию науки. Как Декарт в свое время писал «Правила для руководства ума». Он так и двигался. Он поступил на физический факультет, попал в группу, занимающихся секретными разработками, потом я в «Росатоме» встретил его сокурсников («Ну как же, он с нами два года учился!»). Но при этом он очень любил Маркса, читал в детстве «Капитал». Многих тогда вдохновляла идея реконструкции логики и систематизации правил мышления, которыми пользовался Маркс. Идею создания логического основания новых наук Георгий Петрович и сделал предметом своей работы в конце 40-х — начале 50-х годов. На втором шаге, когда у него появились аспиранты и ученики, он решил: давайте посмотрим, как строились рассуждения в разных областях мыслительной работы, например, как рассуждал Эвклид, как Аристарх Самосский, как Ньютон… Если бы он в тот период никуда дальше не двинулся, а просто оформил бы результаты этого этапа в виде серии книг, посвященных реконструкции логики мышления в разных дисциплинах в разные исторические периоды, то это была бы мощнейшая школа методологов и историков науки. Думаю, одна из самых сильных в мире. И его известность в мире в этом случае была бы порядково выше, чем сейчас.

Потому что он остался бы в рамках академической философии?

Потому что он остался бы в рамках понятной предметной области и в ней показал бы на эмпирическом материале, как работают его общие представления о мышлении.

Но буквально через пять лет он уже занялся педагогикой. Для него это было органично: «Ну хорошо, мы теперь знаем, как устроено мышление, так давайте этому учить». В 1961 году его статья о технологиях мышления вышла в «Известиях». Сначала он пошел работать в издательство «Просвещение», потом к Александру Запорожцу в Институт дошкольного воспитания. К нему пришли аспиранты, которые исследовали процессы обучения и учения детей. Так возникло второе огромное направление его школы, в котором сотни людей что-то продолжают делать до сих пор.

Но уже в 1965–66 годах Георгий Петрович педагогику бросил и занялся проектированием, дизайном. Постороннему человеку все это может показаться случайным, непоследовательным. Но именно так он продвигался — каждый раз создавалась новая группа людей (часть учеников оставалась, часть терялась).

На сегодняшний день можно сказать о пяти или шести крупных инновациях, которые он инициировал на разных этапах своего творчества и которые в дальнейшем оказали различное влияние на нашу жизнь. В том числе он создал метод организационно-деятельностных игр (ОДИ), которые тоже берут свое начало в исследованиях, проведенных в Институте дошкольного воспитания. Быстро обнаружилось, что учить легче всего в игровой форме. И когда нужно было создать игры для взрослых, он их создал. Начал он этот проект на основе опыта подготовки спортсменов, потом создал методику оргдеятельностных игр, а потом стал их регулярно проводить. Он проводил 10–12 игр в год и сгорел на этом…

В каком смысле?

Рано умер, в 65 лет.

Это была такая энергоемкая деятельность?

Да. К тому же он все «собирал» на себе. Как врачи в ХIХ веке прививали себе какую-то болезнь и описывали последовательно ее ход — иногда до собственной смерти. Это сейчас мы уже умеем создать коллектив игротехников, использовать современные информационные технологии, индивидуально отслеживать траекторию каждого участника в игре.… Тот арсенал, которым я пользуюсь, на порядок шире того, который он мог себе позволить. Он все тянул на себе.

«Иногда методологи говорят: “ОДИ (оргдеятельностные игры. — «РР») — это сама жизнь, только в ее чрезвычайно концентрированном виде”. На ОДИ приглашаются реальные люди из реальной ситуации (сферы деятельности)… отличием является то, что игроки могут отбросить условности…» — из популярного введения в ОДИ.

В результате образовалось сообщество тех, кто прошел через игры…

Несколько сообществ. Было так. Сначала был Кружок. Потом возникло несколько кружков. Потом возникли крупные проекты, появились целые школы — педагогическая, дизайнерская и так далее. А потом, в 1980-х годах, — оргдеятельностные игры, их поточное проведение. Около 50 тысяч человек прошло через игры. А это еще и пришлось на слом Советского Союза, на Юрьев день, когда все выпали из старых позиций и систем деятельности. И оказалось, что игровая практика дает инструмент для понимания изменений в мире, для построения нового дела. Многие из тех, кто проходил игры, грубо говоря, на работу уже не возвращались. Приезжали на игру, а возвращались в другую жизнь. Он считал, что он формирует базу для какого-то следующего шага развития страны. Поэтому, кстати, «секта» — отсюда обвинение в том, что Щедровицкие развалили Советский Союз, и всякая такая ерунда.

Была ли секта

Про секту обычно говорят в том смысле, что это закрытое сообщество.

Совершенно открытое. Я уже опубликовал порядка 15 книг Георгия Петровича. При жизни он публиковался во всяких сборниках («Тезисы…»), многие из которых уже не найти сейчас. Но есть большая база опубликованного, электронный архив. Небольшой взнос — и ты получаешь доступ к нему, пожалуйста, пользуйся.

Еще про секту говорят в смысле тайного непубличного влияния. Насколько влиятельно сообщество?

Как об этом можно говорить? Ну конечно, оно влиятельное, хотя бы потому, что является массовым. Из всех философов 60–70-х годов у Георгия Петровича безусловно больше всего учеников и последователей. Это движение гораздо более массовое, чем та или иная группа, которая работает в конкретной лаборатории в Институте философии. Еще Александр Зиновьев шутил: это ж надо придумать — загнать всех философов в «желтый дом», чтобы они друг перед другом философствовали! Философ не может философствовать перед другим философом, он должен философствовать перед аудиторией. Георгий Петрович был бродячим философом, так же как, кстати, Мераб Мамардашвили. Они работали с огромными аудиториями, я помню залы по 600–700 человек, которые собирались на лекции.

Кто-то из его учеников говорил, что у него в конце жизни была довольно печальная рефлексия…

«Облить бы вас бензином и сжечь»…

«Речь идет (обратите внимание, и да простят меня ревнители идеи “личности” и личностного начала) о массовом производстве индивидуализированного мышления… Забота о контроле качества и страшная психологическая дилемма — успех твоего Дела и твоей Жизни зависит не от тебя. В 1989 году Г. П. на заключительном выступлении на конференции “10 лет ОДИ” тоскливо оглядел зал и сказал: “…Облить бы вас бензином и сжечь!”» — из статьи Петра Щедровицкого «Развивающее мышление и мыследеятельностная педагогика».

Да. В том смысле, что проект подготовки новой интеллигенции то ли провалился, то ли попал на слом эпох… Непонятно, какую роль это грандиозное сообщество сыграло на сломе. Провалился проект?

Я люблю такую байку по этому поводу. Буш-старший спросил у Дэна Сяопина, что он думает о наступавшем тогда 200-летии Великой французской революции. Дэн ответил: «Прошло так мало времени, что дать серьезную оценку мы пока не в состоянии». Ну что такое 30 лет для мышления — это миг! Везде, где я рассказываю о его работах за рубежом, люди с удовольствием прочитали бы английскую версию. Но где же они ее возьмут?

Да и русскую бы прочитали, которая была бы написана ясно и лаконично…

В том-то и дело. Создание такого текста — это большая работа. Я потихоньку ее делаю. У меня была идея сделать книгу — сборник текстов Георгия Петровича, размещенных в определенном порядке и с дописанными мною переходами. Я даже план написал. Но, как всегда, какой-нибудь «Росатом» оказывается в данный момент важнее. Хотя все равно эту работу надо делать.

Политтехнологии и понты

Многие из тех, кто прошел игры, занялись потом бизнес- и политическим консультированием, и их соработники и ученики усвоили снобистскую манеру — у них появились, как в 90-е говорили, «понты». Это черта эпохи, или в самом движении заложен снобизм — мол, у нас есть мышление, а у остальных — не знаем, не знаем?

У меня точно никогда не было такого ощущения. В том числе и потому, что я видел великих. У меня есть сборник интервью под названием «Я вырос в Архиве ММК». Это так и есть, физически. Я рано женился, у меня рано родился ребенок, и Георгий Петрович мне дал ключи от своей квартиры. Я поселился в квартире, которая представляла собой его архив. В тот момент я учился, был в аспирантуре, и каждый день доставал с полки ту или иную папку материалов и читал… Понимание того, что там айсберг, а мы видим только его верхушку, у меня было всегда. Я был инициатором всякого рода компаративных исследований, например, «Фуко и Щедровицкий», «Представления о “действии” в австрийской экономической школе и в ММК» и так далее — много таких линий. А у части людей присутствует скорее дворовая психология — «мы» и «они».

И для контрактов в 90-е полезно…

Пошучу: иметь традицию — это конкурентное преимущество на рынке. Кстати, знаете, я всегда зарабатывал больше всех. Я всегда задавал некий стандарт или планку оплаты интеллектуальных услуг. Недавно один мой коллега вспомнил, как впервые участвовал в начале 90-х в одном моем большом проекте в Находке. И заметил: «Я тогда впервые получил большой гонорар». Я считаю это очень важным, можно даже сказать — этим горжусь. Интеллектуальная работа должна оплачиваться, задание уровней и прецедентов в этой области очень важно. Я, например, считаю, что лекция — это сложный и дорогой продукт. Чтобы подготовить одну новую лекцию, я часто трачу два-три месяца работы. Сейчас у меня, наверное, самые дорогие лекции на российском рынке. Хотя за иностранных «звезд» часто платят гораздо больше.

Это вообще не вызывает возражений. Меня мучает вопрос о политических технологиях и политических кампаниях, поскольку в свое время я и сам в этом участвовал. Не слишком ли велик в этой деятельности объем имитации в плохом смысле — доля поддельного, ненастоящего?

Нельзя ответить на этот вопрос, ориентируясь на какую-то абсолютную шкалу оценки. Могу сказать, что я стоял у истоков формирования самого рынка политического консультирования. Мы с Сергеем Валентиновичем Поповым провели первые выборы в стране — в 1987 году на БАМе. По итогам нашей работы на РАФе, в Артеке и на БАМе мы вместе с Поповым написали маленькую книжечку. В ней мы попытались описать процесс демократизации. Слово «демократизация» уже было в ходу, а его смысл никто не понимал. Так часто бывает с новыми словами. Слово есть, а смысла нет. Помню, как я, рефлектируя этот опыт, начал читать книги по политической философии: Гоббса, Руссо, Токвиля. Для меня в 1988 году (то есть в возрасте 30 лет) это было открытие — я никогда раньше не разбирался с тем, что такое общественный договор или представительная демократия. Хотя мы интуитивно нащупали в нашей практике ряд очень важных принципов и организационных схем, но фактически нам не на что было опереться. А ведь речь шла о запуске новых процессов, культурные основы которых были утеряны за 70 лет. Если ты неправильно мыслишь какое-то явление, ты не сможешь его понять, тем более организовать. Мераб Мамардашвили любил говорить: «Дьявол играет нами, если мы не мыслим точно!»

Ну, с демократией вышло у нас не очень точно.

Это естественно, никто же не тратил время на мышление. Хотя, когда средневековые схоласты обсуждали «два тела короля» — знаете эту знаменитую книжку Эрнста Канторовича, о том, как в течение 300 лет расщеплялось физическое тело государя и политическое тело государства, — сотни лет потратили на мышление об этом, прежде чем отрубить голову Карлу I. Я всегда шучу по этому поводу: отрубить голову физическому телу короля ради — или именем — политического тела короля.

Но, с другой стороны, если ты не заныриваешь в деятельность, а сидишь в желтом доме, то не о чем и разговаривать, более того — никто тебя и слушать не будет. Ведь не секрет, что процентов восемьдесят людей меня слушают не как философа Щедровицкого, а как заместителя (хотя и бывшего) генерального директора государственной корпорации «Росатом». Они приходят узнать, как добиться успеха в жизни, построить карьеру, а не обсуждать философские проблемы.

А что осталось из опыта 90-х, несущее нечто полезное? Вроде с демократией как-то не очень. Но что-то осталось из демократизаторской деятельности?

Задача ставилась не так, она состояла прежде всего в инсталляции новых форматов. В тех предвыборных проектах, которые я и мои коллеги делали с конца 80-х до 2000-х, мы в основном экспериментировали с форматами.

Форматами чего?

Мы многие вещи пытались делать, выстраивая прецеденты. Создание предвыборного блока СПС на выборах 1999 года (а это был именно выборный блок), на мой взгляд, было мощнейшим шагом вперед. Кстати, с тех пор этот формат практически не использовался. Телевизионные дебаты в ходе кампании 1999 года — это тоже было новшество. Сейчас все боятся таких форматов. И, кстати, кадровые конкурсы, которые сегодня в разных сферах используют все чаще и чаще — это наследие наших экспериментов 90-х. Это формат, который оказался работоспособным и тиражируемым. Помню, когда мы впервые в Приволжском федеральном округе объявили об открытом конкурсе на замещение мест в административном аппарате, это вызвало шок. Да, безусловно, к каждому конкретному конкурсу всегда можно предъявлять кучу претензий. Но сам формат, сам принцип — работает!

Где государство

Деятельность в 2000-х, Приволжский федеральный округ, Сергей Кириенко, Вячеслав Глазычев, города…

Это была попытка ревитализировать систему государственного управления. Создать в стране государство, как я говорил. У нас же нет государства до сих пор.

И как?

Сложно. Два новых министерства мы с коллегами спроектировали (Минрегион и объединенное Министерство образования и науки) в 2002–2005 году. До этого была огромная работа в ПФО, это тоже была попытка артикулировать функции, полномочия и ответственность президентской ветви власти на территориальном уровне.

История государства Российского — во многом история удачных и неудачных попыток надеть на разнообразную жизнь одинаковый административный «намордник», как говорил Глазычев… «Первое, что мы пытаемся понять… кто он — этот город? Нас интересуют люди, которые не только знают и любят свой город, но еще и что-то умеют. Повторюсь, мы не привносим готовую идею. Нам интересно разглядеть ее в местных ручьях, камнях, традициях и, главное, в людях». — Из статьи «РР» «Глубинная Россия Вячеслава Глазычева».

А тема Глазычева, развитие города, прогрессоры?

Вячеслав Леонидович Глазычев — один из моих учителей. Я познакомился с ним еще на семинарах у отца. В 1999 году он дал согласие идти в спарринге с Сергеем Кириенко на выборах мэра Москвы. Когда в 2000 году появился институт полномочных представителей президента, он взял на себя реализацию огромного проекта, который получил название «Глубинная Россия». По мере осуществления проекта сложилась большая группа молодых ребят, которые стали заниматься проблемами пространственного планирования, развития городской среды, местного самоуправления. Это очень важная работа. Может быть, одна из самых важных сегодня, хотя она и не сулит быстрых результатов и карьерных успехов. Например, я считаю, что проект ревитализации 130-го квартала в Иркутске — гигантский прорыв вперед. Вы были там?

Да, и вообще следов этого я много вижу в стране. А следов осмысленности в Минрегионе и Минобразовании — не вижу.

Минрегион образца 2004 года должен был заниматься проблемами пространственного развития. В тот момент отсутствовала не только идеология пространственного развития, но даже сам термин практически никто не использовал. Мы впервые создали Комиссию с таким названием в ПФО.

И что, есть у нас в стране проект пространственного развития?

Нет, у нас нет такого проекта. Но вся эта тема была инсталлирована тогдашним Минрегионом Владимира Яковлева (2004–2007 года. — «РР»). В сфере управления всегда важно не только что, но и кто — не бывает абстрактных управленческих решений. После ухода Яковлева с поста министра рамка была потеряна, смысл выхолощен, и через несколько лет министерство было ликвидировано. А сейчас эти функции пытается выполнять Минэкономразвития. И, как свидетельствует недавнее обсуждение в Общественной палате проекта стратегии пространственного развития, — мягко говоря, не очень удачно.

А в образовании что?

Здесь как раз и Фурсенко, и Ливанов последовательно реализовывали ряд очень важных проектов. Достаточно назвать проект «5–100». Не углубляясь в детали, отмечу: в этот период (с 2004 года) в этой сфере было запущено пять-семь крупных проектов.

Просто когда говорят об образовательной реформе, обычно имеют в виду оптимизаторско-финансовую схему типа «деньги за учеником», укрупнения…

Это как раз идея старая, возникшая задолго до прихода в министерство Андрея Фурсенко. У нас же всегда все реализуется с запаздыванием. Это идея начала 90-х.

То есть мы всегда обсуждаем и делаем концептуально запоздалую реформу. А от методологов мы ждали чего-то, что касается содержания образования.

А вот до проблемы содержания образования мы пока вообще не добрались! Слова такого еще нет в перечне приоритетов административной системы, никто не понимает, насколько это важно. Все продолжают — вы правы — заниматься организационными формами. Но, вы правы, это сегодня приоритет номер один.

И какой у нас цикл от идеи к реализации? Лет десять?

И это неплохо. В Советском Союзе, я думаю, был лаг лет в 25. Плюс к тому постоянно боролись с новым: то с биотехнологиями, то с кибернетикой. Когда этот лаг сократится до трех лет, это будет вообще хорошо.

То есть если сейчас будет внятный проект, то только через десяток лет…

Куда вы торопитесь! Торопыги! Лучше потратить больше времени на концептуализацию, чем делать непонятно что.

А почему у нас торопятся с реформами?

Потому что мы провалились в демократический и политический процесс раньше, чем сформировали институты. У нас важнее побыстрее «продать» сырую идею — неважно, населению ли, президенту ли, — чем подумать.

Потому что любой большой проект — это много денег?

В том числе! Не выращены институты концептуализации, которые на самом деле в своей основе недемократичны. Они элитарны. Как вы себе представляете, пришли бы вы в Палату лордов или в Королевское научное общество в XVIII-XIX веке и сказали: «быстрей, быстрей, быстрей». Странно же?

Атомное дело

В чем заключалось ваше дело в «Росатоме»?

Сначала я был директором Центрального научно-исследовательского института экономики и управления информацией отрасли. Там в течение года-полутора мы разрабатывали стратегию отрасли, потом она превратилась в серию документов, в том числе Федеральных целевых программ. Потом был десяток проектов, в том числе проект создания системы управления жизненным циклом атомной станции на базе цифровых технологий. Можно сказать, что я по поручению Кириенко запускал этот проект. Потом он меня уговорил (случай предложения, от которого нельзя отказаться) стать его заместителем во вновь созданной государственной корпорации. Хотя мне всегда было понятно, что делать дело с позиции советника генерального директора с широким мандатом легче, чем с позиции заместителя. И больше можно сделать. Но я стал его заместителем и в течение трех лет курировал вопросы стратегии и научно-технической политики.

Делать с позиции советника легче, а удержаться — сложнее.

Трудно сказать. Георгий Петрович объяснял, что управление — это прежде всего рефлексивное управление, в отличие от руководства, которое требует должности.

Я помню по журналистской работе, что когда Кириенко был назначен в «Росатом», «погоны» сливали жалобы: мол, сейчас либералы придут в «Росатом» и развалят еще и эту отрасль. Мол, «эффективные управленцы», которые не знают никакой практики, советских инженеров не любят…

Все слова мне не нравятся. Во-первых, мне не нравится слово «либералы»: я не понимаю, о чем это. Если вы имеете в виду сторонников «минимального государства», то это точно не про Кириенко. То, что методологи не любят инженеров — просто неправда: как минимум мой дедушка — инженер. И вообще целый ряд членов семьи — известные инженеры с множеством патентов и изобретений. Георгий Петрович считал инженерную компетенцию ключевой. Просто он считал также, что и методология — инженерная дисциплина. Если есть такой предмет — мышление, то должна быть и инженерия мышления, его инженерная настройка.

Если вернуться к атомной отрасли, воспроизвелась ли, по вашему впечатлению, инженерная квалификация в новых поколениях?

Пока рано говорить. Я очень надеюсь, что на базе того, что сейчас «Росатом» делает в сфере управления жизненным циклом сложных технических систем, она не столько воспроизведется, сколько возродится на базе других технологий. У меня когда-то был разговор с одним очень известным человеком (не буду называть фамилию), который во время аварийной ситуации вручную вывел реактор из закритического состояния. Много времени прошло, это уже пожилой человек с орденами и медалями. Я спрашиваю: «Как?» Он ответил: «Я моделировал в голове, что происходит с реактором». Так вот, сейчас нет человека, который может смоделировать в голове, что происходит в сложной системе. Технические системы по степени своей сложности вышли за пределы интуиции инженеров-конструкторов.

Но зато есть компьютеры.

Во-от! А тогда возникает вопрос о функционировании и развитии других систем, которые иногда называют человеко-машинными. И это — другая инженерия.

У меня кафедра в МИФИ, и я смотрю на этих ребят, которые приходят со школьной скамьи учиться на инженера. И я вижу, с одной стороны, как падает входной уровень их подготовки. И как одновременно растет, если можно так сказать, выходной уровень, требования со стороны технологий и систем разделения труда. Например, сегодня традиционная инженерная подготовка уже составляет 10–15% востребованных компетенций. И это жуткий парадокс. За что ни возьмись...

Но, как я уже сказал, заныривать необходимо. Без этого мышление выхолащивается. Это то, что Кант обсуждал как разницу между разумом и рассудком. Мышление без практики становится рассудочным, перестает отвечать на смысловые запросы. Смысловой запрос — он все равно от жизни, от практики. А жизнь такая, какая она есть, ее приходится менять на ходу, она исторична. Хотя нельзя проваливаться надолго: семь лет — и надо менять деятельность.

Больше семи лет нельзя на одном месте? Та-ак… это я о себе задумался.

Ну, по крайней мере мне нельзя. Я начинаю уставать. Я политическими кампаниями занимался порядка семи лет, «Росатомом» — тоже порядка семи лет…

Петр на верфи

В последние годы вы публично выступаете только с одной темой — о разделении труда в истории модернизаций. Было столько тем и философская широта, а теперь… Что это?

Это мудрость. Я со временем понял, что когда говоришь о разном, то людей, которые тебя слышат и понимают, или хотя бы стараются понять, меньше. Каждый выхватывает то, что ему ближе и понятнее, и «сигнал» распыляется.

То есть это не ваши интересы сузились, а ваша тактика изменилась.

Лет десять назад я решил, что это самая главная тема, и лет шесть постоянно о ней говорю.

Главная — в смысле предельная?

Нет, это ключевой элемент рабочей онтологии. Разделение труда есть частный случай разделения деятельности. Это механизм развития, в том числе роста производительности труда и эффективности использования ресурсов.

Онтология — это раздел философии, который трактует, как устроено Бытие, или Сущее. В методологии есть термин «онтологическая работа». Это важнейшая часть мышления, отвечающая за полагание и формирование «картин мира». В этой работе присутствуют и высокая сложность, и риск, причем не только интеллектуальный. «…Мне важно иметь онтологическую картину. И это моя гипотеза: я это выдвигаю, и я имею. И в рамках этой онтологической картины я буду строить работу. Свезло мне или нет — это скажут последующие генерации людей. Если мне свезло, меня запишут в мир философов, ученых или еще что-то. Не свезло — скажут: “Ну, ошибся, путаник”. Это уже проблема моей судьбы». — Из «Лекций на досках» Г. П. Щедровицкого.

Вы работали в такой традиционно сильной нашей отрасли, как атомная энергетика, но не утверждаете, как многие коллеги, что все эти новомодные слова об альтернативной энергетике и новых технологиях ничего не стоят, все равно будущее будет рождаться из больших индустрий. Правильно ли я понял вашу мысль: технологическая платформа сменится настолько, что непонятно, насколько пригодятся советские заделы?

Базовые отрасли хороши как школа. Почему я был сторонником разработки программы «Новая технологическая платформа в атомной энергетике»? Как бы инженер ответил? «Чтобы сделать новый реактор». А я говорю: «Нет! Для того чтобы создать коллектив, обладающий компетенциями делать подобные реакторы». Какой будет реактор, мы не знаем, возможно, откуда-то возникнет совсем новое решение, но должны быть люди, которые увидят его, поймут, о чем речь, и смогут его воплотить в материале. Среди работников «Росатома» всегда прослеживалась очень четкая граница между теми, кто создавал (неважно что — исследовательские установки, стенды, конкретно что-то строил…), и теми, кто пришел потом. Человек, который сделал что-то сам, накопил такой уровень деятельностных знаний, которые невозможно усвоить и передать — они же на кончиках пальцев. Поэтому нужно было прежде всего восстановить сеть людей, которые могут проектировать и создавать подобные сложные системы. Речь идет о двух-трех сотнях высококвалифицированных профессионалов. Они не могут учиться плавать, разминаясь на берегу. Это очень важно.

Основная проблема многих российских технологических компаний, на мой взгляд, состоит в том, что они в какой-то момент потеряли эту связь прошлого и нового поколения. Проекты, которые осуществлялись или, напротив, не осуществлялись в 90-е годы, не давали возможности вырасти следующему поколению.

А сами по себе индустриальные заделы практически ничего не стоят. Тем более что Советский Союз сильно напортачил с постановкой этих задач в 1960–70-е годы. Он настолько был увлечен созданием именно военно-промышленного комплекса, что недоучел прорывы, которые шли в гражданском секторе — биотехнологии, кибернетику. Практически все это они пропустили. Если брать начало ХХ века, то мы шли с отставанием по отношению к Штатам (они раньше начали), но по темпам — быстрее. А в 60–70-е годы ХХ века мы этот темп потеряли.

Слушая лекции про разделение труда, сначала хочется опустить руки, потому что мы не так развивались, как страны-лидеры.

Ну почему? Мягче, мягче.

Но в чем тогда надежда? Что должно стать банальностью, чтобы мы включились в следующую волну? Куда, в какую точку вы бьете в своих лекциях?

Во-первых, у меня нет никаких сомнений в том, что мы в эту волну включимся. Вопрос, как. «Как» — не в смысле, какое место займем, а просто как зайдем, чтобы не растерять ресурс. Россия и Франция — две страны, которые осуществляли догоняющие модернизации каждый раз, с упорством, достойным лучшего применения. Кольбер во Франции и Петр I в России решали один и тот же класс задач. Просто они начали чуть раньше, у них ближе были англичане и их доставало больше — мы-то в некотором смысле жили на выселках. Во второй раз все шло гораздо более осмысленно. Однако наши модернизаторы второй половины XIX века недоучли общество — да и как они могли это учесть, у них же не было общественных наук! Еще в конце января 1917 года они не ждали революции. Они думали, что все ограничится голодными бунтами. Хотя только что произошли все события в Мексике — за пять лет, в 1910 году. Можно было хоть посмотреть, что там происходило. Но такой мысли не было. Человек же видит не объекты, а то, что он привык видеть. Схемы, которыми мы пользуемся, определяют, что мы видим, а чего не видим — «слепые пятна».

У меня нет сомнения, что сейчас мы пройдем. Но я не хочу, чтобы мы повторили ошибки предыдущих двух тактов. Они разные, но они были. А люди не знают своей собственной истории. Одним из лучших эпизодов на моих лекциях считаю рассказ про Петра I на голландской верфи. Молодежь не знает, не знает! Старшее поколение еще что-то помнит. А молодые ничего не читали по русской истории, они не знают, когда кто жил, для них это все новость. Я уже не говорю про голландскую революцию. А я увлекся в этом году голландской историей, хочу голландцам прочитать про их «нулевую промышленную революцию», которая предшествовала английской. А когда на лекции во Владивостоке приводил примеры про промышленную революцию в северных провинциях Нидерландов и вдруг, опомнившись, спросил: «Поднимите руки, кто знает, где находится Голландия», — поднялось три руки. Три руки! У них денотата нет! Они туда не ездят, они ездят в Китай, в Японию. Это то же самое, как если бы я рассказывал про Южно-Африканскую Республику.

История превращается просто в анекдот, на лекциях это принято.

Шутка, повторенная дважды, становится понятием.

Где Бог в философии

Я услышал, что разделение труда — это ваша рабочая онтология.

Объемлющая — это мыследеятельность.

«Мыследеятельностный подход» — это философия Г. П. Щедровицкого и его сообществ последнего периода, объемлющая онтология мышления и дела. Вот как писал про это философ Юрий Попов: «Схема мыследеятельности оказывается своеобразным магическим кристаллом, который выталкивает в поле неизведанного, в поле только еще формирующихся и складывающихся систем и типов мышления… Эти понятия обладают зарядом такой мощности, что включение их в поле рассмотрения превращает в недействительные многие из наших сложившихся способов размышления в философии».

Это про рабочую онтологию, а что с объемлющей? Или как правильно — предельной? Есть ли в вашей картине мира место метафизике, Богу?

Так мы сейчас запутаемся. Это предельно сложно. Но одну вещь я скажу напоследок. Немцы выдвинули гипотезу, что объемлющая онтология может быть логической. Что логика и есть та самая нетеологическая картина мира. Гегель довел это до последних запятых. И Георгий Петрович во многом в этой рамке мыслил. Он думал, что методология, построив новую логику, и займет место в том числе теологии. Мыследеятельность, нанизанная на стержень коммуникации, по идее включает все — педагогику, политику… А вот предельная онтология… Понимаете, какая штука. Я считаю, что у религиозных сообществ сейчас самая большая фора. Фора в восстановлении того, что традиционно называлось метафизикой. Любопытный эффект ХХ века: попытка построить светскую веру привела к тому, что у теологии снова появился шанс. Я бы здесь поставил многоточие… Но мне кажется, что немцы ошиблись, и Георгий Петрович тоже ошибся, продолжая их. Логика не может быть предельной онтологией.