Сэмплы с использованием речитатива

После выхода «Детской книги» часто спрашивают, какой вы отец. А каким вы были ребенком?

Я очень редко возвращаюсь в такие далекие времена в своих воспоминаниях. Я был обычным ребенком. Без особых талантов. Но, на мой взгляд, очень жизнерадостным и, может быть, даже чересчур энергичным.

Почему чересчур?

Моя бабушка по папиной линии жила в военном городке и заведовала детским садом. Пользуясь случаем, меня отдали туда. А через месяц она сказала, чтобы меня забрали и больше не привозили ни под каким соусом. То же самое говорила бабушка с маминой стороны. Если ее просили посидеть со мной, она говорила: «Это в последний раз». Когда мама куда-то шла со мной, она должна была сначала повернуть направо, чтобы пойти налево, — знала, что я все равно пойду в другую сторону.

В вас до сих пор сохранился дух противоречия?

Сейчас это происходит более осознанно, но по-прежнему есть. Я всегда думаю: «А почему бы не сделать по-другому?» Если тебя начинает будоражить то, что ты придумал, можно пойти по противоположному пути. Бывает — чаще из-за неудобоваримости первых своих идей — ты пытаешься вычленить какую-то странную гармонию, от этого отталкиваться. А потом прийти к компромиссу: это музыка все-таки.

Так было всегда? Говорят, Дельфин занялся экспериментами, и стало больше музыки «от ума»…

Поскольку я не музыкант в прямом понимании этого слова — я не владею музыкальными инструментами и не особо разбираюсь в гармониях, — я всегда спрашиваю совета у музыкантов, с которыми играю. И как раз искренне завидую тем, у кого есть «полетность». В моем случае это скорее саунд-дизайн на основе музыкальных фраз, что-то настроенческое, в большей степени обслуживающее текст. Когда мы играли с Пашей Додоновым (гитарист, работающий с Дельфином над альбомами «Звезда», «Юность», «Существо» и «Андрей». — «РР»), он очень много музыки давал, и эта полетность присутствовала. То, что я делаю сейчас, больше похоже на то, что было лет 15 назад.

Вы как-то сказали, что делаете «сэмплерную музыку с использованием речитатива».

Думаю, это удобное для меня средство самовыражения, моя среда. Но иногда среди других людей, среди новых музыкантов, в том числе тех, кто занимается классической музыкой, ты смещаешь поле своего комфорта — получаешь хорошие уроки.

Какой был самый некомфортный опыт для вас в последнее время?

Наверное, когда я участвовал в проекте MTV Unplugged два года назад и мы попросили трех девушек из группы поддержки подпевать бэки. И я понял, что на их фоне вообще петь не умею! С тех пор стал обращать на это внимание: стараться не только эмоционально доносить текст до зрителя, но еще и иногда попадать в ноты.

Русская поэзия по-прежнему находится «в гетто», как вы говорили несколько лет назад? Рэп как раз считают ее новой формой.

Нет, я все же не считаю рэп поэзией, это отдельный жанр словотворчества. Понятно, что когда ты так тесно работаешь со словом, случайная пара хороших строчек найдется у каждого. Просто поэзия более точна эмоционально, нежели те тексты, которые используются в рэп-музыке: там гораздо меньше четких эмоций. И гораздо больше слов.

Вы часто упоминаете шведского поэта Тумаса Транстрёмера, нобелевского лауреата. Кто из современных русских поэтов пишет то, что вам близко?

Да, Транстрёмер почему-то мне очень близок, я сам удивился — у меня обычно такого не бывает, мне нужно несколько раз прочитать текст, подумать… Транстрёмера перевели на русский белым стихом, так еще лучше, интереснее — хотя, скорее всего, переводчики просто решили не разрушать его самобытность русской ритмикой. Честно сказать, я не слежу за тем, что происходит вокруг. Уверен, что и в России такие люди есть, и, скорее всего, я бы поразился тому, что они делают. Я предпринимаю какие-то попытки поиска, но то, что я нахожу, — это такая чушь, что просто руки опускаются. Мне кто-то должен назвать какие-нибудь имена, чтобы я обратил на них внимание.

Помните свой первый текст?

Первый свой текст я написал, когда был в пионерском лагере под Новый год — в третьем или четвертом классе. Вожатый пообещал, что тот, кто напишет стихотворение, не будет спать. Я даже до конца его не дописал — так оно и висело в газете. А осознанно начал писать, когда уже увлекся хип-хоп музыкой и в моем окружении каждый пытался создавать что-то свое. Стало ясно: слова какие-то нужны. Я попробовал и как-то втянулся.

Нормальные люди с претензиями к миру

Вы много путешествуете по России с концертами. Успеваете замечать жизнь регионов?

Чем больше город, тем больше в нем изменений и тем они радикальнее. Сейчас молодежь в городах-миллионниках мало чем отличается по духу от москвичей. Когда приезжаешь, скажем, в Екатеринбург, сразу отмечаешь, как все выросло: везде что-то строят, все сверкает, меняется. А если город маленький, в нем застывает время — странное расслоение получается. Маленькие города, окружающие Москву, превращаются в лубок, все как будто немного ненастоящее. Везде вывески под старину, уже и не веришь этому.

Бывает больно за жизнь людей?

Мы ездили по Уралу, из Красноярска почти сутки на поезде. Смотришь в окно — все эти деревни не меняются и стоят одинаковые, дорог нет. Мне страшно смотреть на это, особенно если осенью едешь.

Что вам вообще связывает с людьми, которые вас слушают? Вы довольно отстранены: редко выходите на бис, думаю, не общаетесь с аудиторией после концертов. Вам важно, чем живут люди, слушающие Дельфина?

Бывает, что разные люди как-то проникают в гримерку, завязывается разговор, и, если он интересный, я не упускаю случая побеседовать. Но специально не стремлюсь к этому. Иногда я просто удивляюсь, что кто-то приходит в зал послушать это безобразие! Впрочем, не думаю, что нас слушает какая-то особая публика — это нормальные люди с претензиями к миру. И они эти претензии хотят со мной разделить.

Можете сформулировать свои претензии к миру?

Если в двух словах, то «Почему?» и «Зачем?».

Часто задаете себе эти вопросы?

Проблема в том, что ответ один и тот же всегда! Все сводится к «потому что мы люди». Мы можем себя менять, повышать степень самоконтроля, воспитывать себя, делать больше хорошего, пытаться писать стихи, создавать картины… Но от своей ужасной половины никуда не деться, и вряд ли мы сможем построить вместе общество, где все будет хорошо и прекрасно в прямом смысле. Не будет этого.

А самого себя вы часто оправдываете тем, что «все мы люди»?

Я обычно виню себя, не оправдываю. Говорю себе: «Вот такой ты слабый человечишка».

Что вашему «слабому человечишке» дает силы?

Стараюсь держать себя в руках и не совершать поступки, которые теоретически могли бы принести боль моим близким или друзьям — даже если они об этом поступке не узнали бы.

Когда в последний раз не смогли сдержать себя?

Ой, совсем недавно. Но рассказать не могу.

В музыке тоже сдерживаетесь?

Здесь это, наоборот, вредно — лучше потом что-то отсеять. От самого себя сложно убежать, и лучше стараться, наоборот, раздвинуть свои рамки. Можно много всякого натворить, а потом одно удалить, другое оставить… Иногда что-то пишется в никуда, остается в столе и ждет годами.

Вам свойственна самоцензура? Пишете текст и не выпускаете, потому что он получился слишком резким или агрессивным?

Не выпускаю, если получилось, скажем так, некрасиво. Текст может быть агрессивным, но если эта агрессия оправданна, если в ней не голая злость и есть своя красота, это можно показать. Пусть это даже будет кого-то бесить.

А вас никогда не пугал надрыв в самом себе?

Да, пугает иногда. Но из этого страха я делаю песни. Последняя пластинка «442», которую называют самой политической, — это как раз не страшно, страшно то, что внутри происходит. Когда ты начинаешь размышлять о внутреннем, можно доразмышляться до очень страшных вещей. И, бывает, я останавливаюсь.

Одной ногой в аду

Говоря о своем последнем альбоме, где вы впервые высказываетесь по поводу разных актуальных событий в стране и мире, вы используете вот какую метафору. Музыкант выглянул в окно, увидел, что происходит вокруг, ужаснулся и попытался порефлексировать. Это окно вы снова закрыли? Или чаще смотрите туда теперь?

Запись этой пластинки со мной сыграла злую шутку. Хотелось высказаться один раз и больше ничего не делать, но, поскольку мы эти песни исполняем на концерте и постоянно находимся в этом материале, каждый раз переживаем все заново. Хотя рады бы выйти из такого состояния.

Вас затянуло?

Начинишь обращать внимание на вещи, которые раньше не были интересны. Сейчас вдруг общественные события стали актуальными для меня.

Что последнее из новостной повестки в вас откликнулось?

Наверное, теракт в Новой Зеландии. Это, конечно, труба.

Потому что «все мы люди»?

Да… Сегодня вот еще обсуждали фильм «Покидая Неверленд». Для меня это история о двух крайностях — просто в случае с Майклом Джексоном это две крайности, уходящие в бесконечность! Божественный музыкант, который одной ногой стоит в аду. И что с этим делать? Непонятно.

Одни поклонники стали жестко опровергать то, что показано в фильме, другие — выбрасывать пластинки из дома. А вы какой-то вывод сделали?

Я бы сказал так: вы, ребята, не знаете, что делали ваши любимые поэты, музыканты в то время, когда вы их не видели. И если следовать такой логике, можно выбросить все, что вы слушаете.

Вам не хотелось бы, чтобы последнюю пластинку «442» оценили как политическую. Тем не менее клип на песню «387», который снял Ладо Кватания, получился именно таким: есть система, есть власть, главный герой подвергается пыткам. Расскажите, как работали над клипом.

Он скорее антиутопический — Ладо выбрал эту песню из всего альбома и все придумал сам. Мы следим за тем, как он работает, нам нравится его подход: он все делает до конца, добротно, у него каждая работа — маленькое кино. Если не укладывается в бюджет, то все равно доделывает в соответствии с задумкой, иногда на свои деньги.

В тексте «387» часто повторяется словосочетание «моя радуга» — некоторые подумали, что это якобы про ЛГБТ. Как вы оцениваете такие интерпретации — когда в музыкальном материале и в тексте усматривают что-то на злобу дня? Теперь это происходит чаще?

Наверное, сейчас музыканту проще узнать мнение людей, которые десять лет назад не могли бы даже высказаться по этому поводу. Прежние разговоры на кухне перетекли в соцсети. И потом, сейчас в музыке можно делать модные истории, «жареные», о которых будут долго говорить — достаточно написать социальный текст о том, что вокруг воруют, в семье насилие, и тому подобное. В какой-то степени это проще. Но я несколько раз думал: «Дай-ка напишу еще песню на злобу дня» — и ничего не придумалось. Для меня почему-то неочевидны все эти истории. Вернее, я пытаюсь их по-другому осмыслить. Можно описать ситуацию: меня поймали полицейские, избили, посадили. А можно попытаться понять происходящее: что это было? Осмыслять всегда сложнее.

Написать что-то на злобу дня — это личный эксперимент или, извините, ради хайпа?

Нет-нет, личный эксперимент. Что бы меня по-настоящему взволновало, о чем захотелось бы высказаться? И как-то пока ничего.

Вы говорите, что в основном сконцентрированы на внутреннем мире. Замечаете ли вы эволюцию свою как музыканта или как поэта?

Раньше замечал, но с выходом последней пластинки перестал почему-то. Поэтому она меня и пугает. Надо поскорее чем-то интересным заняться. Я меряю эволюцию категорией «этого я еще не делал». Для слушателя это может быть неочевидно, а для меня новизна проявляется в мелочах, в подходах, которые я применяю. Это не изменения «в высоту», а, скорее, расширение — отход в сторону, где я еще не бродил. Например, еще пару лет назад мне обязательно нужен был человек со знанием компьютерных технологий, у которого я бы сидел за спиной и говорил, какое звучание хочу получить, а он как инженер воплощал бы это на практике. Мы почти все пластинки записали так. А последнюю я сам сделал дома! Просто появилось программное обеспечение, которое как будто для меня было создано.

Как вы вообще работаете? Сколько времени обычно проводите в студии?

С появлением этой программы — почти все время. Раньше мне хватало времени, чтобы заниматься видеомонтажом: люблю делать домашнее видео. А последнее время только и делаю, что репетирую. Мы вводим новые треки в программу, а чтобы их ввести, нужно их запрограммировать. И я постоянно ковыряюсь в программе. Вроде бы это неплохо, но сегодня утром я подумал: «Блин, вообще уже надоело». Хочется чего-то другого.

Вы в этом году выступите на «Дикой мяте». Готовите что-то новое в программе?

Мы сейчас ведем переговоры о том, как будет представлен наш сет. Мы всегда стараемся работать со светом, для каждого выступления готовим свой световой сет исходя из того, что войдет в программу. Сейчас решаем технические вопросы.

Как чувствуете себя на опен-эйрах? О чем думаете, когда выходите на сцену?

Если честно, лучше себя чувствую во время камерных концертов. Думаю о тексте, который исполняю, переживаю его еще раз. Но, особенно когда тур длится уже десять дней, думать можно о чем угодно. Например, о том, что, когда вернусь домой, надо сходить в магазин и купить новый жесткий диск.

Смерть и чувство юмора

Что есть в вашей жизни, кроме семьи и тотального погружения в творчество?

Ничего такого, крестом не вышиваю.

Вы говорили, что находитесь в постоянном поиске внутреннего покоя. Близки к этому состоянию сейчас?

Это постоянное движение. Ловишь момент, когда тебе очень хорошо; только успеешь поймать это ощущение — «О, класс!» — и сразу же в другую сторону начинаешь катиться. Я никогда не нахожусь в равновесии долго; если провел так хотя бы день или вечер, уже отлично. Раньше я даже поймать этот момент не мог, а сейчас иногда осознаю, что счастье — вот оно.

Мирон (сын Андрея Лысикова. — «РР») в одном из интервью сказал, что ему всегда было интересно творчество отца. Он задает вам вопросы? О чем спрашивает?

Я сижу, что-то придумываю, а он приходит с вопросами в тот момент, когда я очень сосредоточен — привычка такая. Я понимаю, что надо с ним поговорить, что-то ему ответить, но я просто не могу! Прошу: «Погоди!» Потом пытаюсь уже перед сном вернуться к нему с разговором. Хотя, наверное, отвечать лучше тогда, когда тебя спрашивают…

Часто он задает практические вопросы. Он не рефлектирует по поводу текстов — пока что ему хорошо живется.

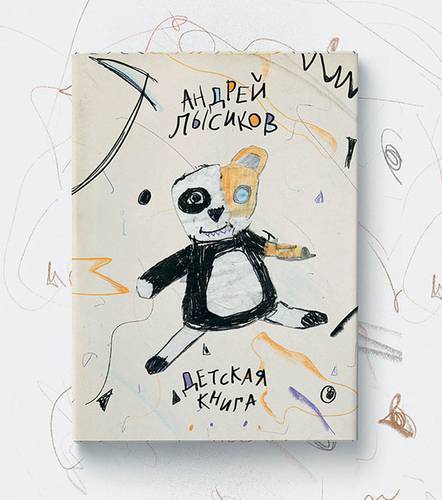

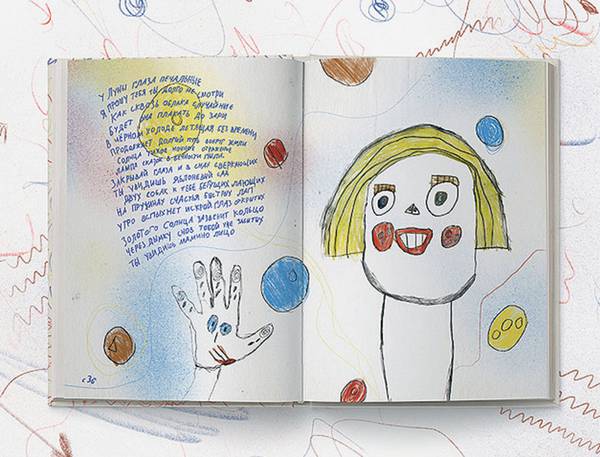

Я читала стихи из вашей «Детской книги», которая вышла недавно. Откуда темы, которые в детской поэзии обычно не встретишь? Как вы конструировали сборник?

Когда ты говоришь с ребенком, с ним нужно общаться как с равным — очень конкретно. В «Детской книге» собраны новые тексты, которые я за пару месяцев написал.

В этом сборнике вы пишете в том числе и о смерти («Ангел забирает мертвецов во дворец отца отцов»). Как поменялось ваше отношение к смерти с тех пор, когда вы были еще ребенком?

Когда мы юны, нам кажется, что мы вообще никогда не умрем. Есть такая шутка: когда кто-то празднует 25-летие, друзья вдруг говорят: «Ну что, тебе сорокет уже стукнул?» А сейчас тебе 47. И ты понимаешь очевидность этого события, его неизбежность — и как-то серьезнее относишься к людям, к тому, что делаешь. Потому что ничего не сможешь поменять. Чем раньше это осознание приходит, тем качественнее жизнь. Страх перед фактом моего исчезновения по-прежнему со мной, а страх перед естественными физическими процессами, которые тоже неизбежны, — это неприятная история, но боишься этого меньше.

Вы в конце 90-х выступали вместе с Децлом. Какие у вас были отношения с ним?

У нас был совместный тур, но мы были уже взрослыми ребятами, лет по 25, а Кирилл был очень юным и в окружении своих друзей-сверстников — лет по 15. С ними ездил охранник, у которого они постоянно висли на руках, как мартышки. Таким я его и запомнил. Было хорошее коммерческое предложение, мы на него согласились. Даже не знаю, в чем увидели связь между нами — рэп и рэп.

О чем вы подумали, когда узнали о смерти Кирилла?

Подумал о его близких. Большая потеря и печаль.

Многие стали говорить о его непризнанности. Децл в течение многих лет после подросткового взлета продолжал делать музыку, а умер, исполняя старые хиты.

Ирония судьбы. Как еще сказать? Но если он был уверен в том, что делал, значит, все не напрасно и сожалеть не о чем. Были ли у него поклонники, не имеет значения.

В конце 90-х, кажется, и у Дельфина был взлет. Вы ощущали спад в 2000-х?

По интересу ко мне — конечно. Но, условно говоря, мы просто от «блокбастеров» переключились на «авторское кино». То есть стали делать музыку, для прослушивания которой нужна определенная подготовка. И очень чувствовалось, что люди, которые стали приходить к нам на концерты, знают, зачем идут. Те, кто попадал на концерт случайно, просто уходили. Мне всегда больше нравились музыканты или режиссеры, которые, записывая музыку или снимая фильмы, влияли на тех, кто сейчас нам известен и чьи имена на слуху.

Что больше всего цените в людях, которые приходят в вашу музыкальную команду?

Наверное, умение слышать друг друга и чувство юмора.

Чувство юмора? Вы производите впечатление довольно серьезного человека.

Это не так!