Пресс-показ экспозиции Уральской индустриальной биеннале современного искусства обернулся конфузом: после людной и обстоятельной пресс-конференции, на которой учредители биеннале, ее комиссар Алиса Прудникова и куратор основного проекта Жоан Рибас, дали старт мероприятию, журналистов из разных городов и даже стран повели на главную выставочную площадку — здание бывшего приборостроительного завода в центре Екатеринбурга. В разосланной программке порядок посещения экспозиций не был оговорен, но негласно подразумевалось, что будут показывать основной проект. Тем более на только что закончившейся пресс-конференции куратор Рибас внятно и доходчиво разъяснил, как он понял тему биеннале 2017 года «Новая грамотность» и как подошел к ее раскрытию. Однако вместо основного проекта журналистам представили итоговую выставку программы арт-резиденций биеннале, затем исследовательский спецпроект. Основную экспозицию в тот день не продемонстрировали вовсе — поговаривали, что монтаж некоторых экспонатов не был завершен, и куратор-перфекционист в последний момент решил не выставлять напоказ незаконченную работу. Имеет право: официальное открытие назначено на день позже.

Большинство журналистов, однако, вовсе не расстроились: диктофоны ловили вдохновенный рассказ куратора арт-резиденций Жени Чайки об уральских ископаемых и перерабатывающих их заводах, о том, как с ними работали художники, камеры таращились на диковинные экспонаты. Восхищенные, набравшие материал медийщики разошлись, и уже на следующий день вышло немало красочных публикаций, в которых снимки с выставки арт-резиденций перемежались цитатами из программных разъяснений Рибаса, и все это выдавалось за основную выставку биеннале.

Программа Уральской индустриальной биеннале современного искусства традиционно обширна, а в этом году особенно, поэтому запутаться во взаимоотношениях экспозиций, спецпроектов и перформансов неподготовленному зрителю легче легкого. Все мероприятия безусловно достойны пристального изучения, но на выставку арт-резиденций, на наш взгляд, стоит обратить особенное внимание. Большинство квалифицированных зрителей сходятся во мнении — это одна из жемчужин нынешней биеннале, к тому же на основной проект экспозиция арт-резиденций совсем непохожа.

Контекст

Разберемся, что же такое уральские арт-резиденции. Это программа (запущена при биеннале в 2012 году), базирующаяся на сотрудничестве уральских предприятий и художников, работающих в разных дисциплинах визуального искусства. На Урале художник проводит несколько недель и с головой погружается в локальный контекст (этим заведуют координаторы программы): гостей возят по отдаленным моногородам, демонстрируют уральское индустриальное наследие (станки, шахты, карьеры, пруды, плотины, железные дороги), знакомят с живым производственным процессом принимающего предприятия. По сути весь Урал, с его прошлым и настоящим, мифами и обыденностью, его природа и промышленность — все становится для художников и материалом, и студией. Задача — создать работу по следам пребывания на Урале, связанную с принимающим предприятием, с конкретным объектом-ландшафтом индустриального наследия и т.п. Такой подход кардинально отличается от способа формирования основного проекта биеннале: его куратор работает с художниками удаленно, либо заказывая работы-проекты по сформулированной теме, либо запрашивая для экспонирования ранее созданные произведения. Очевидно, что степень укорененности получаемого произведения в местном контексте выходит разная.

В резиденциях 2017 года до итоговой выставки дошли семеро художников: из России — Татьяна Ахметгалиева (Кемерово), Женя Мачнева (Санкт-Петербург), Нина Бисярина (Екатеринбург), из Швейцарии — Руди Десельер и Флориан Граф, из Финляндии — Ханналеена Хейска, из Мексики — Гектор Самора. Они работали с предприятиями и территориями в Кыштыме, Новоуральске/Верх-Нейвинском, Сысерти, Сатке, Богдановиче, Каслях, Екатеринбурге. Получившиеся произведения — ядро итоговой экспозиции, но ими выставка не исчерпывается, на ней представлены еще два среза-рассказа о жизни арт-резиденций. «Документация контекста» — это фото-, видео-, аудио-, графические и текстовые фиксации мест и моментов зарождения и создания проектов арт-резиденций (в создании «документации» поучаствовали многие художники не из числа «резидентов», в основном фотографы, видео- и саунд-артисты). Второй срез — «Жесты погружения»: куратор предоставила зрителям сырой материал Урала — уральские самоцветы, руды, пигменты и даже запахи, а также пять тонн калийной соли из Верхнекамских шахт.

Кроме того, как часть выставки еще летом были запущены автобусные маршруты (в совокупности они пролегают через 25 уральских городов) для будущих посетителей-зрителей — экскурсионные поездки выходного дня с тремя обязательными частями: изучением объекта исторического наследия, посещением действующего уральского производства и знакомством с художественной работой. Маршруты — это еще один, четвертый срез работы арт-резиденций, еще одна волна погружения зрителя в материал.

В результате итоговая выставка арт-резиденций ощутимо контрастировала с основным проектом биеннале. Последний — пространное и отвлеченное рассуждение на темы труда, цифровизации повседневности и потенциального будущего нашего общества (70 работ шести десятков художников из 19 стран, подробнее см. «Экспансия индустриальной рефлексии», «Э-У» № 38 от 18.09.2017). А экспозиция арт-резиденций — всесторонний арт-отчет о конкретном междисциплинарном полевом исследовании.

Почва

Противопоставленность основного проекта и выставки арт-резиденций в 2017 году ясно считывается на уровне метафор, которые используют кураторы. В программной лекции португалец Рибас постоянно апеллировал к образу облака — этот объект почти неуловим, его сложно запечатлеть, оно постоянно меняет форму и объем, движется в пространстве и выходит из собственных границ (изображение облаков — известная проблематика в истории живописи). С середины ХХ века, рассказывал искусствовед, весь мир живет будто в тени двух облаков — радиационного от ядерного взрыва (параноидальный страх ядерной войны) и информационного. Последнее, по сути, появилось как средство спасения от первого: распределенные компьютерные сети начали разрабатывать как инструмент коммуникации-координации в условиях ядерной атаки. При этом, по меткому замечанию Рибаса, сегодня информация влияет на нас практически так же, как радиация: собственно влияния и не чувствуешь, но оно неизбежно вызывает мутации индивида и общества. Информационное облако, его тень и вызываемые им мутации — предметы исследования основной экспозиции.

А в арт-резиденциях понимают работу как археологическое изыскание. Женя Чайка постулирует: «Осмысление новой грамотности невозможно вне индустриального поля. Интернет вещей, диджитал, дополненная реальность и прочие явления, характерные для четвертой промышленной революции, уводят нас все дальше от материального устройства мира. Между тем, чтобы создать один сервер, нужно достать из недр и обработать множество ископаемых. Выйти на новый уровень грамотности невозможно без освоения предыдущего. В рамках программы арт-резиденций подход к новой грамотности осуществляется с помощью археологии — через поиск моментов смены повседневности, города, ландшафта, языка. Через обнажение переходных моментов происходит деконструкция Урала до базовых элементов: одна из задач арт-резиденций — сделать эти элементы видимыми» (курсив наш. — Ред.).

Лунка

— Женя, каково основное изменение подхода к арт-резиденциям в нынешней биеннале? Что позволило подготовить экспозицию принципиально более высокого уровня?

— Основное изменение в том, что в этот раз с самого начала я делала именно итоговую выставку. До этого выставки складывались как бы постфактум. В 2012 году первичными были проекты. Что это за проекты, стало понятно примерно за месяц до выставки (а это немалый срок), поэтому из них удалось собрать что-то цельное — в этом заслуга Светланы Усольцевой, которая ту выставку курировала.

Я тогда была директором программы арт-резиденций и отвечала больше за экспедиции, за менеджмент.

В 2015 году во главу угла ставилась идея передвижной совместной резиденции: все художники две недели путешествовали вместе по 11 заводам — все видели всё. Но там курирования как такового не было, цельность обеспечивалась только за счет общности контекста художников: все варились в одном соку и все свои проекты создавали здесь — как друзья, как соседи, поэтому ничего противоречивого возникнуть не могло. Моя кураторская воля заключалась только в том, что я заставляла всех вставать в шесть утра и садиться в автобус.

А нынче я спланировала целостную выставку, еще когда никаких художников и проектов не было. Это была вторая выставка, которую я вообще делала, но первая, которая с самого начала планировалась именно как цель проекта, а не просто отчетное мероприятие. И занималась я этим полтора года.

— А когда и как возникли автобусные маршруты для зрителей?

— Если совсем просто: маршрут — это способ отказаться от репрезентации, способ не пересказывать Урал на выставке. Кто не был — не мои проблемы; я дала эту возможность, и вместо того, чтобы пересказывать на итоговой выставке, как и с чем работали художники, идите и смотрите живьем. Так что маршруты — это расширение выставки, мы не делаем рыночный продукт, самостоятельное туристическое предложение. И то, что зрители должны ездить по Уралу, мне было понятно уже с лета 2016 года.

— Получается, вся твоя задумка была готова еще до появления куратора основного проекта Жоана Рибаса?

— Более того, это все было обдумано еще до появления темы «Новая грамотность». Поэтому позже мне пришлось сформулировать, что я в программе арт-резиденций создаю золотой запас для новой грамотности: никакая новая грамотность невозможна, если мы откажемся от реальных материалов.

— Я знаю, что ты изменила принцип отбора художников для участия в арт-резиденциях.

— В 2012 году не было оформленного принципа — они сами падали на голову. Рождение программы арт-резиденций вообще было внеплановым. Всего художников в резиденциях тогда работало семеро.

В 2015 году был объявлен опен-колл. Тогда я была уже куратором всей программы. Мы получили 102 заявки на первом туре, ко второму туру отобрали где-то 35 заявок, авторам которых отсылали список доступных заводов и площадок, в итоге из них я выбрала всего пятерых участников. Это мало, так что мы добирали художников через рекомендации, клоуз-коллы — в результате удалось собрать 11 художественных групп. Идеи проекта заранее были, но их можно было пересматривать в процессе работы, так что в итоге только два проекта остались без изменений.

— А в этом году ты напрямую обращалась к художникам, которых сама заранее выбирала.

— В 2016 году я могла только ездить по заводам, думать, смотреть работы художников (бюджет биеннале еще не был сформирован. — Ред.). В результате я просмотрела 35 — 40 уральских заводов для программы этого года. А к художникам я обращалась с предложениями где-то с октября 2016-го по февраль 2017 года. Тогда я уже хорошо понимала, какую лакуну они могут занять и как могут быть полезны для Урала.

Вообще, я с многими художниками начинала прорабатывать проекты, и понятно, что далеко не все из них вошли в программу. Было как минимум еще четыре большие истории, которые в итоге не состоялись.

В том числе, например, с Тимофеем Радей.

— Ты предлагала художнику уже конкретный проект?

— В принципе я давала художникам выбор — в первую очередь мы с ними выбирали тип производства… Зачем давать выбор, например, Руди (саунд-художник Руди Десельер, см. Waiting for the ground. — Ред.), если он 15 лет работает с медью и никогда не видел, как ее делают? Совершенно понятно, что ему нужен медный завод.

Арт-резиденции я определила как возможность для художника с нашей помощью сделать что-то новое, что он без нас в принципе не может сделать. Те же медные змейки в инсталляции у Руди: это не рыночный продукт, они нужны исключительно для внутренней работы на комбинате, поэтому если у вас нет туда доступа, то вам их не достать.

— Получается, назначала эту возможность все же ты.

— Когда цель — сделать сайт-специфичный проект, тебе нужно хорошо поработать с художником. Это непростая задача: художник с одной стороны должен вникнуть в контекст, с другой — чувствовать себя свободным. Возможно, художникам так не показалось, но мне думается, что я о них позаботилась с художественной точки зрения. По сути, я заранее подготовила для них мягкую почву с лунками. Лунки — это [смысловые] лакуны.

Я поняла, что в них эти художники смогут открыть что-то новое — достать что-то из уральского подсознания. Получается, мои художники — это майнеры: они позволяют пойти еще глубже по уральскому подсознательному. И моя кураторская задача была в том, чтобы правильно заселить их в лунки… А может, это были как лунки для деревьев. Наверное, я сделала сад. Да, Флориан меня обвинял как раз в этом, когда мы монтировали экспозицию и расставляли его скульптуры. Но я все равно в итоге сделала из выставки свой сад.

Пьеса для молотка и вагона

Музыкальный перформанс «Неразрушающий контроль» Гектора Саморы — самый громкий проект на площадке приборостроительного завода

— Гектор, как куратор обратился к вам?

— Месяцев 8 — 9 назад я получил письмо от одного из кураторов Гаванской биеннале, с которым мы работали в 2015 году, и она познакомила меня с Женей. Тогда получил только самую общую информацию об Уральской биеннале. Но мне это сразу подошло: многие мои работы связаны с индустриальной тематикой.

— Вы уже тогда наметили тему про поезда?

— Нет, на старте с комиссаром биеннале и с Женей мы обговорили только, что от меня нужна хорошо вписанная в местный контекст работа с элементом действия — большой перформанс или масштабная инсталляция, но никакой специфичной темы мне не задавали. Поезда появились позже — в переписке с Женей. Дело в том, что поезда (и транспорт в целом) — это интересная мне тема, а Женя как-то сказала, что в Екатеринбурге есть большое производство локомотивов, и что компания («Уральские локомотивы». — Ред.) поддерживает индустриальную биеннале. Это было идеальное совпадение, так что мы решили, что надо что-то делать с железнодорожной темой. Затем мы запланировали визит в Екатеринбург — конец апреля — май. Сначала посетили «Уральские локомотивы» — это был умопомрачительный опыт: я никогда не был на производстве такого уровня, да еще и с возможностью познакомиться со всеми деталями рождения нового локомотива.

Именно там и случилось мое знакомство с процедурой, которая затем стала центральной в перформансе: мы осматривали уже готовый локомотив, облазили его со всех сторон, и когда стояли наверху (я фотографировал все кругом), подходит парень с длинным молотком и начинает простукивать какие-то части. Вообще, я тогда больше обратил внимание не на звук и его значение в этом процессе, а на то, что они используют разные молотки на разных участках производства. Меня занимал символизм, связанный с образом молотка: его значение для всей нашей цивилизации, для вашей страны, где молот долгое время был на флаге, для Уральской территории… При этом я хотел все это связать с темой поездов, которая так важна русским.

Я побывал в Железнодорожном институте, в музее, на огромной сортировочной станции… Когда я пришел на пассажирский вокзал и разговаривал с руководителем станции, я раскрыл ему задумку связать поезд, производство локомотивов, молоток в одну тему. Он пояснил: то, что я видел на заводе, — это проверка ходовой части тележки, обычные люди постоянно сталкиваются с этим на перроне вокзала. Мы пошли на платформу, дождались ближайшего поезда — тут же появились парни с молотками, которые стали обстукивать подвеску вагонов и локомотива. В этот момент мне и стало ясно, в каком направлении я буду работать для биеннале; к тому же у меня уже были коллаборации с музыкантами и звуковые перформансы.

— Производство вашего перформанса было одним из самых сложных во всей программе арт-резиденций. Как это делалось?

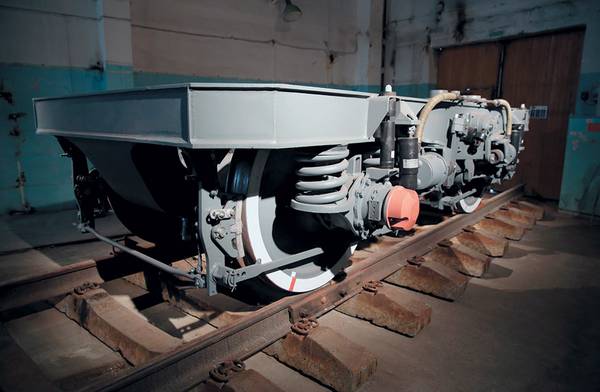

— В мае мне уже было понятно, что и как мы будем делать. Я очень хотел устроить этот перформанс в настоящем депо при железнодорожном вокзале, но это оказалось невозможно из соображений безопасности: депо не смогло бы принять массу зрителей. Тогда мы решили сделать инсталляцию в помещении транспортного цеха приборостроительного завода: я протестировал звук, и он вполне меня устроил. Перед отъездом мы детально обо всем договорились с Женей, я подготовил подробный план, что и как мы будем представлять и что для этого надо сделать. Затем был длительный сложный процесс — заказать локомотивные тележки на предприятии, уложить рельсы и шпалы в гараже, доставить тележки и загнать их в гараж — это сумасшествие, конечно. Продакшн был, действительно, экстремальный. И главный продюсер здесь была Женя. Но это нормально: по международным проектам я всегда стараюсь работать в подобном режиме.

— Музыку для вашего перформанса написал Александр Жемчужников, как вы его нашли?

— Это оказалось самой сложной задачей для меня. Композиторов я всегда приглашаю: задаю структуру перформанса, набираю его элементы, но конкретными составляющими пусть занимаются профессионалы. В то же время было очень ценно, что исполняли перформанс не профессиональные музыканты, а настоящие железнодорожники — у них хоть и нет музыкального образования, но про поезда они знают гораздо больше. От такой комбинации профессионализма и живого знания проект только выиграл.

Также мне важно, чтобы композитор, музыканты были местные. Ведь мы делаем сайт-специфичный проект, значит, я не должен привозить кого-то со стороны — местные вовлечены в свой контекст гораздо сильнее. Но почти все русские музыканты, с которыми был контакт у организаторов биеннале, совершенно не говорили ни по-английски, ни по-испански, чтобы обсуждать дела напрямую со мной, а вести такие тонкие переговоры опосредованно не очень удобно. И контакт не складывался. Уже в последний момент Женя позвонила Александру, я стал высылать ему все материалы, подробности проекта и указания, что я хочу получить в итоге… И он вник удивительно легко и быстро.

— Вы, к сожалению, не смогли присутствовать на открытии…

— Да, мне экстренно пришлось лечь на операцию на суставе, а после нее необходим постельный режим минимум шесть недель. И это стало дополнительной нагрузкой на Женю: я всегда приезжаю за несколько дней до открытия, потому что на последнем этапе подготовки перед представлением требуется сделать много мелкой работы, но в этот раз я мог участвовать только удаленно. Но при этом все произошедшее позволило нам создать продукт реального сотрудничества, а не просто воплотить мою персональную задумку.

Waiting for the ground*

Саунд-художник Руди Десельер построил на Урале две звуковые инсталляции: на приборостроительном заводе в Екатеринбурге и в бывшей усадьбе Никиты Демидова в Кыштыме («Белый дом» — памятник архитектуры федерального значения, изображен на флаге и гербе города, с середины 90-х закрыт на длительную реконструкцию, находится в плачевном состоянии)

— Руди, как вы встретились с куратором, определили тему работы?

— Мы познакомились в Швейцарии: Женя пришла ко мне в студию в Женеве, рассказала о биеннале, пригласила на программу арт-резиденций. Сначала я думал, что у нее ознакомительный тур по швейцарским художникам, но она заранее изучила мои работы. Я обычно работаю с медью, и у нее были идеи поработать с производителями меди. Она сразу предложила большую программу сотрудничества, хотя я видел ее в первый раз в жизни. Это было поздновато: где-то в феврале — марте; у меня уже была запланирована резиденция в Южной Корее, и мне пришлось ее прервать. Я вообще стараюсь планировать выставки минимум за год — люблю, чтобы было время подготовиться.

— Тем не менее вы согласились. Более того, вы — единственный художник, кто подготовил два больших проекта. Как пришло это решение?

— Женя сразу предложила мне эти возможности — два пространства, с которыми можно работать. Я приехал в Россию в начале июня, мы посетили все площадки: медеэлектролитный комбинат и «Белый дом» в Кыштыме и приборостроительный завод в Екатеринбурге. Женя попросила меня подготовить концепции проектов, чтобы можно было выбрать и утвердить финансирование, поэтому я стал думать над обоими.

В итоге подошли оба проекта. И хотя Женя говорила, что, может, стоит отказаться от какого-то из проектов, так как это будет сложно, особенно в условиях сжатых сроков, я настоял: после того как ты несколько недель постоянно думаешь, составляешь концепцию, планируешь работу, отказаться непросто. Но действительно, два проекта — это куча конкретной работы руками. К тому же финальное решение по ним было принято в июле, очень поздно.

— Вы перед биеннале провели почти месяц на Урале, монтируя оба проекта. Не все художники вели продакшн самостоятельно.

— Да, конечная реализация двух проектов заняла у меня три с половиной недели. Все, что я мог сделать сам, — я максимально делал сам, хотя, разумеется, без помощи команды биеннале я бы не обошелся, особенно в подготовке материалов.

— Какой проект сложнее?

— Оба сложные. В Кыштыме главная сложность была в том, что не было никакого профессионала от искусства. Никто не знал, как монтировать произведения, как вообще с этим работать, тем более в ремонтируемом помещении. Ну и никто не говорит по-английски, хотя у меня был переводчик. Мне назначили помощников, но это были просто рабочие с предприятия. Видимо, они думали, что я собираюсь делать скульптуру, поэтому хотели помочь мне с тяжестями. А мои работы, наоборот, очень тонкие, так что их помощь оказалась не востребована. В Екатеринбурге наоборот: людей искусства много, у меня была грамотная помощница, очень аккуратная, но там надо было таскать медные пластины — это не для нее, конечно.

— Как в Кыштыме отнеслись к вашей работе?

— Вначале многие недоумевали. Но все равно не отказывали, хотя постоянно приходилось сталкиваться с ограничениями: и денег, и материалов, и экстремально не хватало времени. Но когда я начал работать, они увидели, что я действительно работаю, делом занимаюсь, а не просто раздаю указания исходя из какой-то надуманной концепции. Тогда стали с бо?льшим уважением смотреть на мою инсталляцию. Это понятно: в начале работы инсталляция выглядит очень абстрактно, но шаг за шагом, когда задумка постепенно начинала работать, окружающие вовлекались все больше.

И от зрителей негативной реакции было немного, хотя такая реакция бывает всегда — это же современное искусство. Но в Кыштыме если и не было понимания, то был живой интерес. К тому же, я думаю, горожане были просто рады тому, что «Белый дом» наконец становится обитаемым, что в нем снова что-то происходит — для города это очень важно, здание — важная часть их истории. И они очень благодарили меня именно за то, что мы решили что-то делать в их «Белом доме».

— Чтобы сделать сайт-специфичную инсталляцию, куратор должен много работать с художником: но где та граница, за которой начинается вмешательство в проект? Как вы ощутили это в арт-резиденциях Уральской индустриальной биеннале?

— С кураторами часто бывает сложновато. Но Женя, как мне кажется, действительно понимает, что я делаю, поэтому я ей очень во многом доверял. Я думаю, что сама возможность сделать эти проекты — это ее заслуга. И она проделала половину работы — ведь это ее идея привести меня на медный комбинат, показать мне «Белый дом» — для меня это было как подарок. А в Екатеринбурге под мою работу сначала была отведена только половина зала, но когда я отослал ей концепцию проекта, она сказала: оk, я отдам тебе помещение целиком. А это очень важно: в меньшем помещении звук был бы гораздо слабее. Хотя, не стоит забывать, что у нее свой собственный художественный вкус, свои суждения. И так как Женя была очень сильно вовлечена, иногда мне приходилось что-то отстаивать: мол, это уже по моей части, мне решать.

— Сравните выставку основного проекта и программы арт-резиденций.

— Для меня главное отличие в том, что на основной выставке пространство завода использовано как инертная данность, как декорация, как простое вместилище для работ художников. Мы же на программе резиденций пытались пространство исследовать, показать его сущность, а не стереть его; мы пытались включить его в наши проекты не просто как окантовку, но как часть работы. Я не критикую, это просто разница подходов. Персонально я больше люблю работы, которые принимают во внимание окружающее пространство. В основном проекте такие тоже есть, но очень немного.

* Досл. с англ. «Ожидание земли» — название саунд-инсталляции в Кыштыме.