Россия перейдет на новую экономическую модель ― экономику предложения — и запустит соответствующий нацпроект. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания комитета Государственной думы по энергетике.

Новая модель призвана решить задачу вхождения России к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира по ВВП по паритету покупательной способности (сейчас наша страна занимает пятое место, перед нами Япония, Индия, США и Китай). «…По сути дела нужно развернуть новую модель экономического роста <…> и идти на новую модель, на экономику предложения, которая позволит создавать стимулы для развития нашей страны и для обеспечения устойчивой и динамичной экономики», ― сказал вице-премьер и добавил, что на достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Впервые об экономике предложения год назад на ПМЭФ заговорил Владимир Путин ― тогда президент заявил, что России необходимо перейти на суверенную экономику, которая будет сама формировать спрос и которая предполагает масштабное наращивание производительных сил. «Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует. Такая экономика, ее часто называют экономикой предложения, предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг. Повсеместное укрепление всей инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей», ― сказал Путин в своем выступлении на ПМЭФ.

В послании президента Федеральному собранию в этом году термина «экономика предложения» не прозвучало, но ставка на производство была декларирована четко: «Мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее <…> В предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2022 годом», — сказал президент. При этом доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза, а доля импорта в ВВП к 2030 году составить 17% (в 1999 году доля импорта достигла 26% ВВП, в 2023-м — 19%).

Согласно прогнозам правительства, к 2030 году наша экономика обойдет японскую, причем ожидаются два этапа: в ближайшие три-четыре года — рост ВВП на 2–2,5%, с 2028 года — ускорение роста примерно до 3%

От Рейгана к Трампу

Теория экономики предложения (supply-side economics) появилась в 1970-е, ее авторы ― нобелевский лауреат Роберт Манделл и его последователь Артур Лаффер. Суть этой теории в том, чтобы стимулировать экономический рост, стимулируя предложение товаров и услуг ― упрощая их производство, в первую очередь за счет снижения налогов и снятия запретов, создаваемых государственным регулированием. Кривая Лаффера описывает зависимость налоговых поступлений от налоговой ставки: определенное снижение налогов может в будущем повысить объем поступлений, так как сэкономленные за счет снижения налогов деньги бизнес будет вкладывать в расширение производства и создание рабочих мест, а более высокие заработки (из-за снижения подоходного налога) будут увеличивать рабочую силу, мотивируя людей к более активному участию в рынке труда. Теория экономики предложения прямо противостоит теории спроса, которая подразумевает стимулирование последнего всеми силами, в том числе с помощью монетарных методов и наращивания госрасходов.

Легко заметить, что находящиеся в последние годы у власти в США демократы придерживаются теории спроса, тогда как республиканцы чаще склоняются к теории предложения. Собственно, именно рейганомика считается самым ярким экспериментом по внедрению теории экономики предложения: Рональд Рейган снизил подоходный налог в 1981 году. Сторонники экономики предложения считают, что снижение подоходного налога стимулирует людей больше работать и инвестировать, в результате чего налоговая база вырастет — «бедным лучше получить небольшой кусок большого пирога, чем большой кусок маленького».

Артур Лаффер до сих пор жив и является членом Республиканской партии, он был советником Рейгана в 1980-х, Дональда Трампа в 2016-м, получил из рук Трампа Президентскую медаль свободы и до сих пор активно следит за состоянием американской экономики, критикуя ФРС и предлагая Джо Байдену «следовать здравому смыслу, снизить ставки [налогов] и расширить налоговую базу».

Позже снижение налогов стало главной ахиллесовой пятой сторонников экономики предложения: исследования обнаружили, что пониженная ставка подоходного налога позволяет людям расслабиться (ведь на руках у них остается больше денег), а предприятиям — выкупать свои акции и платить дивиденды, вместо того чтобы инвестировать (в частности, такие выводы содержатся в работе «Влияние изменений подоходного налога на экономический рост» Уильяма Гейла и Эндрю Сэмвика из Брукингского института 2016 года).

Академик РАН Виктор Полтерович объясняет суть современной теории экономики предложения: в работе эксперта по экономическому развитию Куй-Вэй Ли из Университета Торонто перечислены «три столпа» экономики предложения — низкая предельная налоговая ставка, минимальное вмешательство государства, обеспечивающее максимальную экономическую свободу, и разумная монетарная политика, не вызывающая инфляции. Наши министры высказываются об экономике предложения гораздо менее определенно, продолжает академик, — в частности, ничего конкретного ни про уменьшение налогов, ни про уменьшение роли государства до сих пор сказано не было.

«Я не знаю примеров успеха экономики предложения в классическом ее виде, — признает Полтерович, — хотя в разное время в разных странах проходили процессы либерализации и приватизации, например в Европе в 1970‒1980-е годы. Иногда правительства снижают налоги, чтобы стимулировать частные инвестиции, или повышают их, чтобы сбалансировать бюджет. Об экономике предложения в ее классическом понимании речи не идет».

Экономика предложения по-русски

Более подробные контуры того, как будет выглядеть экономика предложения в современном российском варианте, стали ясны в начале мая 2024 года ― когда Андрей Белоусов выступил еще в качестве и. о. первого зампреда правительства на международной выставке «Россия» в секции «Национальные приоритеты».

Вот суть экономики предложения в трактовке Андрея Белоусова: «Рост производства генерирует рост доходов ― это прибыль предприятий и зарплата наемных работников. Рост доходов создает рост конечного спроса ― потребления и инвестиций. А этот рост конечного спроса снова генерирует рост производства, причем инвестиции обеспечивают рост эффективности».

Ключевые моменты экономики предложения в нашей стране, по словам Белоусова, — это вопросы совершенствования структуры занятости и роста производительности труда; расширение предпринимательской активности; обеспечение роста инвестиций и повышение эффективности реального сектора.

Согласно прогнозам правительства, к 2030 году наша экономика обойдет японскую, причем ожидаются два этапа: в ближайшие три-четыре года — рост ВВП на 2‒2,5%, экономика должна приспособиться к тем структурным изменениям, которые в ней происходят и будут происходить. С 2028 года ожидается ускорение роста примерно до 3%.

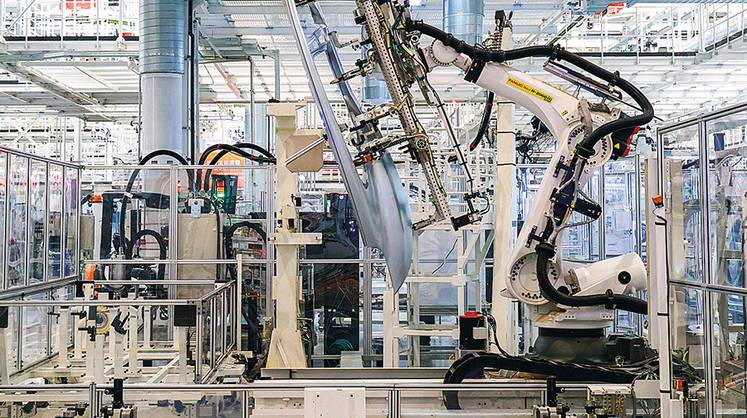

Добывающий сектор перемещается в разряд догоняющих: за ближайшие шесть лет он вырастет всего на 9,7%. Сельское хозяйство, обработка и стройка прибавят 15,8, 16 и 18,7% соответственно, финансы — 24%, а самыми быстрорастущими отраслями станут здравоохранение, образование, научно-техническая деятельность (рост в районе 25% за шесть лет) и венцом — IT и связь: +31%. Опережающие отрасли, по замыслу, должны стать опорой технологического суверенитета и роста производительности труда. Причем производительность труда в 2024 году покажет рост на 2%, а к 2023-му ускорится до 2,8% ― эта траектория, по словам Андрея Белоусова, «является небывалой в нашей новейшей истории». Факторы, которые разгонят производительность труда, ― изменение корпоративных процедур, цифровизация бизнес-процессов, рост компетенций и автоматизация.

Рынок корпоративных бондов нефинансовых компаний у нас пока составляет всего 6% ВВП (в США — более 40%), и пока нет предпосылок к тому, чтобы он хотя бы удвоился в ближайшие годы

Из 16,5% прироста используемого ВВП к 2030 году примерно половина (7,4 п. п.) должна быть обеспечена за счет роста потребительских расходов, остальное — развитием ненефтегазового экспорта и инвестициями в основной капитал. Импортозамещение, по мнению правительства, особой роли не сыграет, оно даст всего 0,8 п. п. прироста ВВП к 2030 году. «Поверхностное импортозамещение, там, где было легко все взять, мы уже взяли, — объяснил такую позицию Белоусов. — Дальше это будет как добыча нефти из трудноизвлекаемых запасов».

Хорошо знакомые меры

Легко заметить, что все перечисленное не похоже на классическую теорию экономики предложения. Общая только цель: добиться роста производства, которое даст импульс роста всей остальной экономике через рост доходов и инвестиций.

«Само по себе использование термина “экономика предложения” представляется неоправданным применительно к современным российским реалиям, — сказал “Моноклю” Сергей Миронов, председатель партии “Справедливая Россия — за правду”. — Напомню, что “экономика предложения” — либеральная макроэкономическая концепция, возникшая в США в 70-х годах прошлого века в противовес кейнсианской модели “экономики спроса”. В основе “экономики предложения” лежит снижение налогов — как на капитал, так и на личное потребление, почти полный отказ от госрегулирования и тотальная приватизация. В представлении апологетов данной теории, в ответ благодарный бизнес “расправит плечи”, освободившиеся средства направит на инвестиции и завалит рынок дешевыми и качественными товарами. Между тем подобные меры приводили к неоднозначным результатам и не позволили данной теории доказать свое преимущество над прочими подходами».

Что касается тезисов Александра Новака, высказанных им в ходе обсуждения в Думе его кандидатуры на пост вице-премьера, то их трудно отнести к классическому варианту «экономики предложения», продолжает глава партии «Справедливая Россия». Названные Новаком ключевые направления нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», такие как обеспечение инвестиционной активности, условий для развития бизнеса и доступное финансирование, правительство уже реализует на протяжении долгого времени. «Не вызывает сомнений актуальность мер по поддержке малого и среднего бизнеса, снижению неравенства регионов, повышению производительности труда. Однако относить эти усилия правительства на счет стимулирования предложения было бы явной натяжкой – это достаточно очевидные действия, призванные в первую очередь удовлетворить насущную потребность экономических субъектов в доступных финансовых ресурсах в условиях антиинвестиционной кредитно-денежной политики Центробанка», – говорит Сергей Миронов.

И действительно, говоря об экономике предложения и стимулировании инвестиций, Александр Новак заявил, что для этого будут донастроены уже имеющиеся инструменты финансирования — СЗПК, ФНБ, фабрика проектного финансирования, ГЧП, механизм особых экономических зон.

Термин «экономика предложения» больше эффектный, чем содержательный, — говорит Оксана Дмитриева, депутат Госдумы: «Вероятно, имеется в виду, что мы должны диверсифицированно осуществлять производство товаров, вместо того, чтобы пытаться удовлетворить спрос за счет импорта. Легко сказать, но не так просто сделать. Производственники справедливо говорят, что все производить внутри страны невозможно. Кроме того, для увеличения производства товаров по конкурентной цене должен быть достаточный объем спроса, что внутренний рынок не всегда может обеспечить. Производитель также должен быть уверен, что спрос ему будет гарантирован, что политика не изменится, что импортозамещение и протекционизм ― это надолго».

«Нам нужно реанимировать практику планирования ― не в смысле спуска плана сверху, нам нужно индикативное отраслевое продуктовое планирование. Это позволит понять, сколько какого товара нам нужно и достаточен ли спрос, чтобы производство работало в пределах разумной цены и рентабельности», — уверена она.

Что производить? Кому продавать?

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди», предлагает иначе взглянуть на саму задачу расширения выпуска. «Относительно экономики предложения мало обсуждается ее суть: а именно что экономика предложения — это не просто наращивание выпуска, а наращивание выпуска по одному из двух вариантов, — говорит он. — Первый ― выпуск тех же товаров, но на базе других факторов производства, что позволяет удешевлять выпуск. В качестве примера можно привести перенос предприятий из США и Европы в Китай (дешевый труд), или индустриализацию на ранних этапах — все это позволяет серьезно удешевлять выпуск товаров и тем самым расширяет спрос (теперь больше людей могут их купить). Второй вариант ― создание принципиально новых товаров, которых раньше не было. Как пример можно привести бытовые приборы ― стиральные машины, пылесосы и так далее, которые сильно облегчили домашнюю работу, или смартфоны и планшеты. Выпуск новых товаров создает новый спрос».

По словам главы партии «Новые люди», импортозамещение имеет ограниченный потенциал. «Мы не удешевляем принципиально товары, расширяя спрос на них, и не создаем новых продуктов. Пока есть что импортозамещать ― будем импортозамещать, но что потом?» — рассуждает Нечаев. То же касается и ставки на экспорт: да, ее делали все «экономические тигры», начиная с работы на внешние рынки. Но выход на экспорт — это сложно и дорого, и хотя у нас есть государственные меры поддержки экспорта, их объем ограничен, так что предприятия стоят в очереди за субсидиями, которых значительно меньше, чем требуется.

Виктор Полтерович согласен с тем, что внутреннего рынка может быть в ряде случаев недостаточно для развития производств. « Для обеспечения быстрого экономического роста необходимо интенсивно заимствовать и создавать новые, более эффективные технологии, но в условиях санкций реализация этого процесса затруднена, — объясняет ученый. — Во-первых, для этого обычно нужно импортное оборудование. Во-вторых, текущий спрос на новые продукты часто недостаточен для их эффективного производства. Страны экономического чуда преодолевали эту трудность за счет экспортных поставок таких продуктов с постепенным переходом на внутренний рынок, но наши экспортные возможности сегодня также серьезно ограничены. Поэтому требуется выстраивать отечественные сети добавленной стоимости, одновременно внедряя новые технологии в разных точках производственного графа. Ни частный сектор сам по себе, ни существующая система госуправления не смогут справиться с этой задачей». Ставка на нацпроекты, считает Полтерович, себя не оправдала. «Необходимо создать так называемое генеральное агентство развития, стоящее над министерствами и ответственное за разработку и реализацию кратко-, средне- и долгосрочных индикативных планов, включающих совокупность нацпроектов, — говорит академик. — Подобные госорганы существовали во всех странах экономического чуда, сегодня имеются они, например, в Индии и Китае, обеспечивая быстрый экономический рост. Если мы будем опираться на существующую систему управления, наши шансы добиться успеха в столь трудных условиях невысоки».

Рано хоронить импортозамещение: оно еще не началось

Ежедневно наблюдая за производственной жизнью российской экономики, отслеживая новости о запуске новых производств и расширении старых, разговаривая с предпринимателями, мы ясно видим: импортозамещение стало огромный драйвером для выпуска, и его волна только начинает разворачиваться. У нас множество отраслей, где доля российских производителей составляет смехотворные 1‒2%. Ярчайший пример — рынок складской техники, обслуживающий нужды ретейла (вилочные погрузчики, ричтраки, перевозчики палет и штабелеры). Доля отечественных производителей в этом объеме — менее 1%. Чебоксарский завод силовых агрегатов вышел на этот рынок и собирается утроить объем выпуска погрузчиков и занять 5% рынка. Очевидно, что места тут хватит еще десяти российским производителям. И это только один рынок. За прошедшие два года российские компании только успели сориентироваться и подготовить или запустить новые мощности. Говорить, что импортозамещение закончилось, точно рано: оно только начинается.

В этом процессе, конечно, есть место инновациям — без них отечественным производителям просто невозможно конкурировать с китайским импортом, а также выживать в условиях запретительных ставок и жесткого кадрового голода. Цифровизация и прочие столь любимые правительством вещи действительно развиваются семимильными шагами: хочешь выжить — придумай что-нибудь, чтобы сократить издержки.

Раз мы делаем ставку на экспорт в страны глобального Юга, мы должны понимать, что конкурировать придется с ними. И цена электроэнергии тут будет одним из самых важных факторов

В этих условиях видны пять шагов, которые помогут нарастить предложение и придать импульс экономике.

Шаг 1. Налоговая политика, адаптированная под задачу расширить производство

Из уже упомянутого выступления Андрея Белоусова понятно, что снижение налогов не обсуждается как метод стимулирования производства. «У Рейгана стимулом для производства было снижение налогов, у нас это могут быть другие факторы», — сказал он на выставке «Россия».

Более того, на этой неделе начинается обсуждение прогрессивной ставки подходного налога — и нам всем очень повезет, если порогом для прогрессии будет зарплата пять миллионов рублей в год, а не один миллион.

Однако снижение налогов, особенно сейчас, когда компании видят спрос и хотят его удовлетворить, — классический способ подтолкнуть выпуск. Виктор Полтерович считает возможным, что правительство, следуя рекомендации РСПП, снизит федеральную часть налога на прибыль для компаний, проявляющих инвестиционную активность. «При этом компенсировать потери бюджета можно было бы за счет прогрессивного подоходного налога, который планируется ввести в ближайшем будущем, — говорит академик. — На мой взгляд, такое изменение оправдано, оно будет стимулировать рост».

«Чтобы перейти действительно к экономике предложения в виде выпуска либо принципиально новых товаров, либо товаров по более низкой цене, должно быть налоговое стимулирование, — убежден Алексей Нечаев. — Мы со своей стороны высказали предложение главе правительства о таких налоговых мерах: если компания модернизирует производство ― она должна получать налоговые льготы. Но отклика на свое предложение пока не видим».

Шаг 2. Более мягкая денежно-кредитная политика

В прогнозе, представленном Андреем Белоусовым, ключевая ставка только к 2027 году снизится до 6‒7%. Сейчас денежно-кредитная политика остается фактически запретительной, при ставке 16% государство занимает под 14%, предприятия — под 17‒20%. При том что инфляция уже вполовину меньше ключевой ставки. Это, безусловно, сдерживает инвестиции, и, конечно, существенно влияет на конкурентоспособность новых производств на нашем открытом рынке: если предприятие берет кредит, издержки его обслуживания не могут не сказаться на себестоимости.

«Большой вопрос, нужен ли нам целевой уровень инфляции на уровне четырех процентов, — говорит Полтерович. — Я считаю, что держать таргет на уровне, которого мы в течение длительного времени не можем достичь, нецелесообразно, это подрывает доверие бизнеса и потребителей к государственной политике. Возможно, следует поднять его до шести процентов, причем не делать его жестким, а допустить колебания в пределах двух процентных пунктов. Тем более что повышение ключевой ставки для снижения инфляции, как правило, приводит к временному замедлению экономического роста. Недаром при изучении таргетирования используется такое понятие, как коэффициент потерь (sacrifice ratio), связанных со снижением инфляции».

Шаг 3. Развитый финансовый рынок

По прогнозу правительства, к 2030 году инвестиции в основной капитал вырастут на 20,6% по отношению к 2024-му, причем они по-прежнему будут более чем наполовину (на 53,5%) обеспечиваться собственными средствами предприятий, но вот доля привлеченных средств в инвестициях должна вырасти с 24 до 28%. Увеличение доли привлеченных средств — это ключевое условие для роста инвестиций, считают в правительстве.

Очевидно, что для этого нам нужен значительно более развитый финансовый рынок, прежде всего долговой. Казалось бы, нерешаемая проблема: у банков короткие пассивы, которые они совершенно не хотят вкладывать в длинные активы, за исключением субсидируемой из бюджета ипотеки на 30 лет. Так вот, эта проблема решается за счет долгового рынка: компании выпускают облигации на 10‒15 лет, а банки могут покупать и продавать эти облигации в любой момент.

У нас пока рынок корпоративных бондов нефинансовых компаний составляет всего 6% ВВП (в США более 40%), и пока нет предпосылок к тому, чтобы он хотя бы удвоился в ближайшие годы. Снижение ключевой ставки до адекватных значений тут условие необходимое, но не достаточное. Корпоративные облигации — инструмент малоликвидный, они используются в операциях репо с ЦБ (ключевой способ получения ликвидности под залог облигаций) лишь в 1% случаев (подробнее см. «Облигациям не светит», «Эксперт» № 1 за 2023 год). По мере роста числа инвесторов и их активности ликвидность, конечно, будет расти, но это процесс на десятилетия.

Шаг 4. Протекционизм

Ставка на экспорт, на сей раз несырьевой, вместо импортозамещения — вот ответ на вопрос, почему мы никак не защищаем внутренний рынок, в первую очередь от китайских товаров. Даже существующий механизм оставляет множество лазеек для подмены российского производства скрытым импортом — так, Закон о промышленной политике (488-ФЗ) содержит только понятие товара, произведенного на территории РФ. В результате китайская сборка и маркировка «Произведено в России» приравнивается к производству на нашей территории. Мы уже видели в 2022 году, как западные автоконцерны моментально свернули тут сборочные производства — никакой передачи технологий не произошло. А теперь мы открываем свой рынок китайским производителям. Отсутствие требований по передаче интеллектуальной собственности стало главным отличием нашего протекционизма в автопроме от китайского, в результате чего Китай суверенную автопромышленность получил, а мы — нет.

Указывая на реестры российской продукции, обычно забывают упомянуть о существовании таких же реестров с продукцией из стран ЕЭАС ― для целей госзакупок они идентичны. В результате ЕАЭС выступает сейчас как ворота для импорта, преимущественно китайского, слегка замаскированного под продукцию этих стран. (подробнее см. «Не пора ли подумать о протекционизме», «Монокль» № 12 за 2024 год).

Шаг 5. Сдерживание цен на электроэнергию

Выступая на профильном комитете Госдумы, Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами. Но о доступности этих ресурсов ничего сказано не было.

При этом рост цен на электроэнергию с каждым годом становится все более важной проблемой — особенно для российских производств, которые и так существуют в условиях крайне дорогого капитала и дорогого труда. Так, в начале 2023 года в 21 регионе сетевой тариф для бизнеса вырос на 10‒20%.

Не секрет, что более или менее крупные предприятия строят сегодня свои собственные электростанции, чтобы сэкономить на электроэнергии. Например, Волгореченский трубный завод «Газпрома», находящийся рядом с Костромской ГРЭС, ставит собственную генерацию. Таких случаев много.

Да, можно кивать на Европу, где электроэнергия все равно в разы дороже. Но Европу пора списать, как промышленный регион она уже умерла и сейчас остывает.

Вообще, сравнение цен на электроэнергию для промышленности в разных странах сильно осложняется как разницей в методиках (считать с налогами или без, среднюю цену или средневзвешенную, учитывать малый бизнес и собственную генерацию или нет), так и сложностью устройства самого энергетического хозяйства (есть ли плата за подключение или только за поставленную энергию, учитывается ли биржевая цена и т. д.). Но общая картина все равно прослеживается. Так, если внимательно посмотреть на цену электроэнергии в США, мы увидим, что там она на том же уровне, что у нас. В Китае, Индии дороже, но Индия работает над тем, чтобы снизить цену. В Индонезии цена электроэнергии лишь немногим выше, чем у нас, и страна по возможности сдерживает стоимость этого ресурса. В Саудовской Аравии, которая имеет планы развития производства, электроэнергия примерно на 40% дешевле, чем у нас. Раз мы делаем ставку на экспорт в страны глобального Юга, то должны понимать, что конкурировать придется с ними. И цена электроэнергии тут будет одним из самых важных факторов. Если проиграем по цене электроэнергии — при нашем уже дорогом (в сравнении с Юго-Восточной Азией) труде и крайне дорогом капитале конкурировать будет нечем.