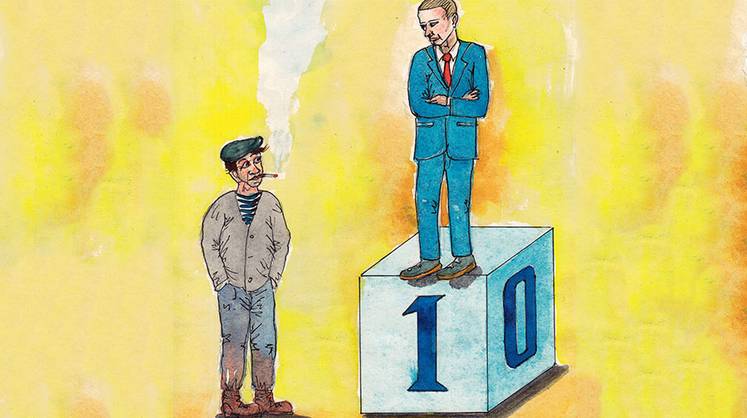

К проблеме неравенства в России всегда было особое отношение. После перехода в мир капитализма разрыв в доходах и имуществе между самыми богатыми и самыми бедными начал стремительно расти, причем его рост продолжился и в благополучные «нулевые». Пик неравенства пришелся на 2007 год.

После финансового кризиса 2007–2008 годов неравенство сначала стабилизировалось, потом начало снижаться. Однако, как напоминает, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Аксенова, после 2007 года уровень неравенства оставался значительно выше, чем в 1990-е, и существенно превышал средние показатели по Евросоюзу. Хотя, если мы посмотрим на таблицу с коэффициентом Джини на 2010 и 2023 годы, то увидим, что на фоне других стран именно по неравенству доходов ситуация у нас приемлемая. Более того, за этот период она стала лучше, чего не скажешь о многих других странах (см. таблицу 1).