В центре медийной повестки весь год находилась тема выживания бизнеса в условиях нового кризиса. В эпицентр предыдущих рецессий попадали, как правило, горизонтально интегрированные сектора, которые в сложные времена использовали каналы государственной поддержки через лоббистские ресурсы. Все прочие бизнесы проваливались примерно одинаково. Коронакризис затронул интересы тех, кто привык выживать сам, и такому бизнесу ничего не остается, кроме как самостоятельно искать решения.

Прочь влияние извне — Привыкайте к новизне

Сервисный сектор сжался из-за временной невозможности вести деятельность. Спад был и остается глубоким в силу недостаточной компенсации выпадающих доходов. Объем прямой финансовой поддержки пострадавших от ограничений отраслей выглядит более чем скромно на мировом фоне. По расчетам Института ВЭБ.РФ, российский бюджет направил на гарантии 0,9% ВВП, тогда как Франция — 10%, Великобритания — 15%, США — 19,5%, Германия — 26%, Италия — 50%.

Малые производственные компании столкнулась с вызовами иного рода. Как показали фокус-группы, проведенные АЦ «Эксперт» в апреле этого года в рамках исследования «Инвестиционный барометр Свердловской области», для половины компаний существенным ударом стали проблемы с поставками комплектующих из-за закрытия границ: у некоторых в структуре затрат на импортные составляющие приходится до 70%. Другой фактор снижения выручки малых производственных фирм — продукция поставляется предприятиям крупных производственных холдингов в рамках сложных дорогостоящих инвестиционных проектов, а проекты эти зачастую оказались остановлены.

Бизнес-модели небольших производственных компаний чувствительны и к колебаниям валютного курса. Многие ощутили влияние мартовской девальвации — опять же из-за большой доли импортного сырья в структуре затрат. Конкуренция в значительной части сегментов высока, и даже незначительное повышение курса рубля отражается на стоимости продукта, давит на маржинальность.

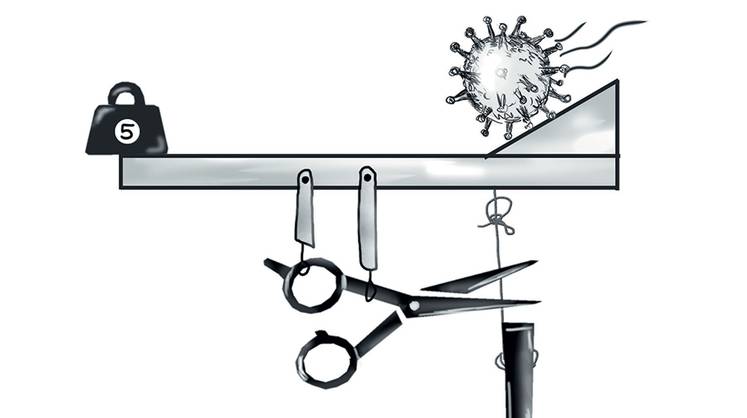

Какие решения и идеи позволили компаниям пережить коронакризис?*

Не страшны дурные вести…

Благодаря закалке, полученной в предыдущие кризисы, лучше других продержались компании, сумевшие быстро воспользоваться изменениями в структуре спроса. Так, Дмитрий Шишкин, руководитель ГК Портновская мануфактура SHISHKIN, уже к середине марта перенастроил все фабрики на выпуск средств защиты: «У меня было два варианта — либо закрыть компанию на неопределенный срок и ждать у моря погоды, либо сохранить коллектив, а для этого шить то, что востребовано, — маски и медицинские костюмы».

Аналогичный разворот сделала екатеринбургская компания «Недремлющее око». Раньше она позиционировала себя как большого оптового поставщика систем безопасности монтажным организациям, но в кризис многие клиенты из этого сегмента столкнулись с трудностями, а некоторые закрылись. Между тем спрос на системы видеонаблюдения в режиме самоизоляции вырос. Тогда компания решила напрямую продавать их конечным потребителям. Это позволило продержаться в самые сложные месяцы — апрель и май.

Наиболее устойчивы оказались бизнес-модели с элементами диверсификации. Например, Тавдинский фанерно-плитный комбинат поставляет на экспорт около 60 — 70% продукции, она идет на разные рынки: в США, практически во все страны Европы, в Африку, на территории СНГ — в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан.

А поскольку в локдаун континенты и страны закрывались не одновременно, компании удавалось удержать баланс.

…Мы в ответ бежим на месте

Безусловно, многим пришлось перестроить внутренние бизнес-процессы.

— Мы были вынуждены отправлять на удаленную работу инженерно-технических работников, конструкторско-технологический, планово-экономический отделы, — рассказывает директор Красногвардейского машиностроительного завода Константин Мединский. — Возникали проблемы взаимодействия с заказчиками, с поставщиками материалов. Очень много пришлось внести корректировок, менять складские запасы, логистику.

Резать косты — первое решение, которое принимают компании, пережившие не один кризис. Многие и на этот раз перевели сотрудников на неполную ставку, с некоторыми просто попрощались, сократили площади помещений. «Но, честно говоря, сильно большой экономии эти решения не дали. Кризис позволяет убрать лишнее в бизнесе, а мы увидели, что мы и так живем достаточно экономно, и потенциала для сильного сокращения расходов не много», — признается менеджер одной компании. Причина здесь в том, что российская экономика к разгару нового кризиса еще не восстановилась после спада 2014 — 2015 годов: компании тогда урезали затраты, и времени на их наращивание просто не хватило.

Красота! Среди бегущих

Первых нет и отстающих…

Локдаун высветил в бизнес-стратегиях узкие места. И многие из них оказались напрямую связаны с ИТ. Некоторым компаниям пришлось приостановить крупные проекты, связанные с цифровой трансформацией производства. Однако другие, уже начавшие цифровизацию основных производственных процессов, ускорились. Так, по словам Константина Мединского, его завод в июне этого года начал проект цифровизации механического участка:

— Мы сейчас создаем систему управления производством в реальном времени, это позволит связать весь станочный парк системой мониторинга, чтобы производить и отслеживать, анализировать сбор данных. В дальнейшем мы с помощью СRM-системы сможем создавать новые технологии.

В итоге дополнительный запрос в связи с вынужденной и ускоренной цифровизацией бизнесов в период карантина позволил ИТ-индустрии возглавить отряд выигравших.

В наиболее благоприятной ситуации оказались айтишники, работающие на экспорт, считает директор института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Андрей Яковлев:

— ИТ-компании, вышедшие на экспортные рынки, за счет девальвации получили рост рублевой выручки. Кроме того, они работают на более конкурентных рынках, где хорошо виден растущий спрос на разработку программного обеспечения в условиях пандемии, есть понимание, в каких новых секторах формируется этот спрос.

И сейчас они чувствуют себя более спокойно с точки зрения глобальной перспективы.

…Бег на месте общепримиряющий

Однако главный фактор выживаемости российского ИТ-сектора, как и главный риск, создает доминирующее присутствие государства как главного заказчика:

— Первые две-три недели была крайняя неопределенность в секторе и непонятные ожидания. Затем, когда выяснилось, что государство будет платить по существующим контрактам, настроение быстро пришло в норму. При этом большинство игроков предполагают, что государственные контракты, которыми в этом году поддерживался рынок, скорее всего, в будущем году будут свернуты, просто в силу объективного сжатия возможностей бюджета, — отмечает Андрей Яковлев.

Кроме того, сильным побочным эффектом господдержки становится избыточное внимание к ИТ-сектору правоохранителей, считает эксперт:

— Отрасль испытывает повышенный контроль со стороны не только регулирующих, но и правоохранительных ведомств.

В последние месяцы мы видели аресты, обыски, изъятие документов. Такая противоречивость политики государства нелучшим образом влияет на восстановительный потенциал индустрии. И это является фактором, который порождает умеренно скептические ожидания в секторе.

Не страшны вам Арктика с Антарктикой

Одной из самых проигравших отраслей стал туризм. В карантин замерли все его ключевые направления: выездной, въездной и внутренний. Серия интервью с представителями индустрии, проведенная НИУ ВШЭ при поддержке РСПП, показала, что однозначных факторов восстановления пока нет.

Андрей Яковлев приводит характеристику структуры спроса на будущее, которую в ходе интервью представил один из участников этого рынка. По оценкам этого респондента, сегмент массового потока, ориентированного на пляжный отдых, может составить около 40% стоимостного объема: «Все равно люди хотят ездить отдыхать на море». В кризис сильно вырос VIP-туризм, и эта группа потребителей обеспечит до 15 — 20% продаж в будущем.

Самая сложная и противоречивая часть туристического потока, на которую приходится 40% рынка, — средний сегмент. Эти люди, которые выбирают не только море, но и осмотр достопримечательностей, они хотят покупать разные туристические продукты, в том числе экзотические. И именно потребители из этой категории оказались в наибольшей степени подвержены страхам, порожденным пандемией, они заняли самую осторожную и выжидательную позицию с точки зрения передвижения. Это может иметь долгосрочные последствия для развития сектора в целом.

Ставка на внутренний туризм, по мнению Андрея Яковлева, в масштабах экономики пока себя не оправдывает, и это связано с ограниченными возможностями региональных властей:

— Для развития внутреннего туризма нужны инвестиции, но в действующей системе распределения полномочий региональные власти объективно не имеют достаточных инструментов стимулирования такого рода вложений со стороны частного сектора. Налог на прибыль в основном уходит в федеральный бюджет, на уровне регионов остаются налоги на имущество, на землю и НДФЛ. Региональные власти заинтересованы в том, чтобы держать ставки по этим налогам на максимальном уровне. При этом у региона возникают достаточно большие издержки на организацию инфраструктуры, например, на уборку мусора. Каналов, за счет которых возможно покрытие подобных издержек, у региональных властей не так много. Нужны дополнительные меры для развития отрасли, и инструменты нужно искать на стыке интересов между федеральным центром и региональными властями.

Да не будьте мрачными и хмурыми

Как определить точку, с которой можно начинать думать не только о выживании? По мнению заместителя директора ИМЭМО РАН по научной работе Сергея Афонцева, развитие бизнеса в следующем году во многом будут определять два фактора. Первый — как долго продержатся ограничения и какие они будут: «Корреляция между ограничениями и динамикой коронавируса отнюдь не прямая. Мы видим, как амбиции некоторых губернаторов обусловливают совершенно непредсказуемую динамику ограничений, которая никак не связана с распространением коронавируса. Обычно экономика и бизнес зависят от геополитики, а сейчас — еще и от контрэпидемической политики».

Второй — мы пока не знаем реальные потери, указывает экономист: «Статистика банкротств не дает правдоподобной картины выхода людей из состояния экономической активности. Многие предприниматели закрывают бизнес, и непонятно, вернутся ли они туда, если юридической оболочки уже нет. Есть компании, которые до сих пор раздумывают, выдержат ли период, в течение которого надо затянуть пояса».

Просчитать этот период не могут ни власти, ни экономисты. Сейчас многие приводят прогноз генерального директора Башкирской содовой компании Эдуарда Давыдова, данный им на пленарной сессии конференции «Российские регионы в фокусе перемен»: кризис, связанный с пандемией, и его последствия будут явно выражены в течение следующих 18 месяцев.

— Крупная компания восемнадцать месяцев сможет продержаться на низкой конъюнктуре. Сколько продержится малый бизнес, особенно в сервисном секторе? Восемнадцать месяцев — абсолютно нереально, — рассуждает Сергей Афонцев.

Но некоторые выводы, по его мнению, уже можно сделать. Так, кризис показал, что нельзя недооценивать взаимосвязь хозяйственных цепочек. Проседание отдельных секторов предпринимательства влияет на перспективу даже крупных компаний:

— У некоторых экспертов есть, например, пренебрежительное отношение к сфере общепита, ведь ресторанный бизнес занимает слишком малую долю в структуре экономики. А между тем этот якобы небольшой сектор формирует спрос на продукцию сельского хозяйства, пищевой промышленности. Просели рестораны, за ними снизилась выручка у производителей, мясной продукции, мукомольной промышленности и других.

Таким образом, при прогнозировании выхода экономики из кризиса следует оценивать возможности восстановления малого и среднего бизнеса. Неучет их будет провоцировать провал спроса по очень мощным сегментам, и где он окажется сильнее — даже прикинуть пока невозможно, считает эксперт: «Росстат дает достаточно оптимистичную картину, но эта картина по крупному бизнесу. Что реально происходит в среднем и в малом бизнесе, мы не знаем».

Только анализ конкретных бизнес-кейсов компаний, совокупность успешных и неуспешных историй выживания в коронакризис позволят оценить потенциал секторов экономики, способных стать локомотивами восстановления. Сбор и изучение таких историй, составляющих отраслевые картины экономики, станет, скорее всего, главной задачей исследований следующего года.

* Эта тема стала предметом дискуссии круглого стола «Управленческие стратегии в эпоху коронакризиса» в рамках конференции «Российские регионы в фокусе перемен», организованной аналитическим центром «Эксперт», журналом «Эксперт-Урал» совместно с Институтом экономики и управления УрФУ и Уральским федеральным университетом.