За тринадцать лет пребывания в составе Европейского союза страны Центральной и Восточной Европы лишились экономической самостоятельности, поскольку находятся на финансовых препаратах «искусственного поддержания жизни» из бюджета ЕС. Основа для самостоятельного экономического развития в Восточной Европе была уничтожена, политика стимулирования экономического развития оказалась неэффективной. Если перекрыть «новым европейцам» денежный поток из Брюсселя, то страны этого региона ждет серьезный экономический кризис. И, похоже, все к тому идет: с одной стороны, случился «брексит», наблюдается усиление евроскептиков, а с другой — запланировано сокращение дотаций и возможен полный отказ от политики кохезии с 2020 года.

Принцип Робин Гуда

Политика кохезии — это политика Робин Гуда: богатые страны Евросоюза отчисляют взносы в общий бюджет, затем формируются структурные фонды, из которых выделяются дотации на развитие экономики и социальной сферы в бедных странах ЕС. Согласно аналитическому докладу KPMG, в 2007–2015 годах «новая» Европа получила таким образом порядка 176 млрд евро. Это 15% совокупного ВВП стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), созданного за этот период. То есть, по сути, шестая часть экономики региона — воздух. А в действующем семилетнем бюджете ЕС на 2014–2020 годы на дотации региону в рамках политики кохезии выделено еще 167 млрд евро.

Надо заметить, что Восточная Европа никогда не была самодостаточным регионом. В социалистический период экономическое развитие стран Варшавского договора обеспечивал Советский Союз. В 1990-е годы Восточную Европу материально поддерживали Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и прочие финансовые организации, кредитовавшие постсоциалистические страны при условии проведения ими либеральных реформ и перехода к рыночной экономике. Дополнительным (негласным) условием, на котором выдавались кредиты, была политическая лояльность местных правительств. Восточная Европа полностью переориентировалась на США.

После большого расширения ЕС в 2004-м и последующих расширений 2007 и 2013 годов главным донором Восточной Европы стал Брюссель, решивший поддержать регион и поднять его экономическое и социальное развитие до уровня стран Старого Света. Включение в состав Евросоюза бывших социалистических республик было и до сих пор остается спорным решением. Ряд стран ЦВЕ не соответствовал так называемым копенгагенским критериям членства в Евросоюзе. От претендентов на вступление требовали успешной рыночной экономики, которая могла бы выдерживать свободную конкуренцию на едином европейском рынке, однако разрыв в основных показателях экономического развития между кандидатами на вступление в ЕС и странами Западной и Северной Европы был многократным. Тем не менее союз 12 относительно близких друг другу экономически, культурно и географически стран превратился в конгломерат из 28 участников с огромными контрастами. Для преодоления драматического разрыва и была разработана политика кохезии (или выравнивания).

Брюссельское финансирование идет к восточноевропейским иждивенцам в основном из трех фондов: Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда и Фонда кохезии, завершившего работу 31 декабря 2015 года. Помимо этого существует множество отраслевых фондов. Среди них примечателен Фонд развития сельского хозяйства, через который идет финансирование европейских фермеров, в первую очередь польских и венгерских.

Рекордсмен по получению европейских дотаций — Венгрия: еврофонды формируют почти 23% венгерского ВВП. Следом за Будапештом идут страны Балтии. Брюссель спонсирует 18,6% экономики Литвы, 18,1% экономики Латвии и 16,6% экономики Эстонии. В наименьшей степени, если не считать Хорватию, вступившую в ЕС в 2013 году и только начавшей осваивать европейские деньги, от финансовых вливаний из бюджета ЕС зависят Словения (10,6% ВВП) и Румыния (10,8% ВВП). При этом более половины всех выделенных Брюсселем средств пришлись на две страны — Польшу и Чехию.

Итого за 16 лет большого расширения Евросоюза страны — доноры европейской интеграции потратят на новых членов европейской семьи около 350 млрд евро, что составляет более половины всех выплат из общего бюджета ЕС странам — членам Евросоюза. Несмотря на такие огромные вливания, конечная цель все так же далека: Восточная Европа по сравнению с Западной остается бедным регионом, разрыв между ними не был преодолен и в обозримом будущем не будет. Европейская интеграция не сделала постсоциалистические страны успешными и процветающими — напротив, она подорвала возможности их самостоятельного экономического развития.

Разрушение экономической базы

Коллапс социалистической экономики и «шоковые» реформы по рецептам МВФ с либерализацией цен, приватизацией и реституцией собственности помогли странам Восточной Европы после распада СССР выйти из системного кризиса, перейти на рыночные рельсы и вернуть относительный экономический рост. Но оборотной стороной стало уничтожение собственного производства и деиндустриализация экономики. Страны ЦВЕ вступили в ЕС с неподготовленными к конкуренции экономиками, что привело к уничтожению в этих странах целых отраслей народного хозяйства, вытеснению национальной продукции западноевропейским импортом и массовой эмиграции населения.

Впрочем, и сам Брюссель целенаправленно боролся с отдельными отраслями промышленности у новичков. В Венгрии в год вступления в Евросоюз был закрыт легендарный «Икарус» — крупнейший в Европе автобусостроительный завод, в социалистические годы выпускавший до 14 тыс. автобусов ежегодно. Сегодня «Икарусы» выпускаются только по индивидуальным заказам. Нынешнее правоконсервативное правительство Виктора Орбана считает, что их левые предшественники остановили завод в обмен на членство в ЕС и проиграли западноевропейскому автомобилестроительному лобби.

Аналогичным образом в Польше правящие консерваторы Ярослава Качиньского называют платой за членство в Евросоюзе кризис угольной промышленности и банкротство Гданьской судоверфи, которая прошла технологическую модернизацию в конце социалистического периода, выдерживала конкуренцию на рынке европейского судостроения, однако после вступления Польши в ЕС подверглась прямому административно-экономическому давлению Брюсселя и немецкого и голландского лобби.

Но ярче всего политика Брюсселя по борьбе с сохранившейся социалистической инфраструктурой проявилась в атомной энергетике. Евросоюз вынудил Болгарию, Словакию, Литву закрыть свои АЭС советского производства. В каждом случае это объяснялось разными соображениями: пугали параллелями с Чернобылем и необходимостью сотрудничать с «Росатомом». В первую очередь на Еврокомиссию давило французское атомное лобби, не желающее конкуренции с «Росатомом» на энергетическом рынке ЕС. Во вторую — сработали геополитические соображения. Страны ЦВЕ, если они хотели стать частью единой Европы, обязаны были размежеваться с Россией.

В 2012 году госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила Софию и заставила болгарское правительство заморозить строительство совместно с Россией АЭС «Белене». В результате на сегодняшний день закрыты четыре из шести атомных блоков. При том что этот проект не только обеспечил бы страну дешевой электроэнергией, но и сделал бы ее крупным энергопоставщиком: когда-то болгарская энергия экспортировалась в Грецию, Македонию, Албанию, Турцию и Албанию. То есть Евросоюз лишил Болгарию одного из фундаментов самостоятельного экономического развития.

Столь же очевидна политическая составляющая в борьбе Евросоюза с атомной энергетикой в Венгрии. Среди основных претензий Брюсселя к венгерскому премьеру Виктору Орбану — решимость последнего ввести в эксплуатацию новые энергоблоки советской АЭС «Пакш». Соглашение о строительстве, заключенное в декабре 2014 года с «Росатомом», было воспринято как вызов «европейскому единству» и отход от «демократической солидарности» в вопросе санкций против России.

Дошло до региональной кампании противодействия венгерской атомной программе и заявлений соседних стран о бойкоте венгерской энергопродукции. Неофит европейской интеграции Хорватия предложила Брюсселю построить терминал сжиженного природного газа в Риеке: так регион Восточных Альп и Северной Адриатики смог бы получать энергию, альтернативную венгерско-кремлевскому «мирному атому».

Поддержать этот проект в Загреб приезжала литовский президент Даля Грибаускайте: Литва тоже была вынуждена ликвидировать советскую атомную станцию и в качестве частичной замены Игналинской АЭС построила на Балтике экономически нерентабельный СПГ-терминал. Кстати, сейчас литовские власти ведут такую же, как их хорватские коллеги, кампанию против строительства атомной станции в Белоруссии, убеждая соседей по балтийскому региону бойкотировать Островецкую АЭС и не покупать в будущем белорусскую энергию.

Или вот еще похожие примеры: вспомним, как Еврокомиссия блокировала участие балканских стран в российских проектах газопроводов Бургас—Александруполис и «Южный поток». А «европейская солидарность» в деле санкций против России? Наибольшие потери от контрсанкций Москвы несут сельхозпроизводители «новой» Европы.

По данным Женевского института международных отношений и развития, по итогам 2015 года в результате российского эмбарго на сельхозпродукцию из стран ЕС доля экспорта Эстонии относительно общего объема торговых поставок в страны за пределами ЕС сократилась на 12,7%, Латвии — на 10,7%, Литвы — на 9,1, Словакии — на 7,7%, Чехии — на 7,3%, Польши — на 7,2 %, Финляндии — на 7,1%, Словении — на 6,0%, Венгрии — на 5,0%, Австрии — на 4,6%. Восемь из десяти перечисленных стран — это неофиты евроинтеграции из региона Центральной и Восточной Европы.

«Мы обнаружили, что экономические затраты союзных стран на санкции не коррелируют с тем, насколько сильно страна политически выступает против санкций. Хотя Греция и Италия меньше других пострадали от санкций, они громче всех призывают к их отмене. Напротив, самые настойчивые сторонники санкций — Эстония, Латвия, Литва и Польша — находятся в числе стран, экспорт которых в Россию упал больше всего», — комментирует эти данные сотрудник института Эрика Морет.

Этот факт действительно примечателен: экономические потери от политики Евросоюза, за редкими исключениями вроде Венгрии и Чехии, не приводят к протестам руководства государств «новой» Европы. Их лидеры сидят на финансовом потоке из еврофондов и находятся под контролем кураторов из Брюсселя и Вашингтона.

Дорога в никуда

Потеря политической самостоятельности большинством государств ЦВЕ является и причиной, и следствием потери ими самостоятельности экономической. Хотя политика кохезии задумывалась именно как инструмент возвращения этим странам экономической самодостаточности — теперь уже в рамках европейского интеграционного проекта. Поэтому основные денежные потоки, вливавшиеся в регион ЦВЕ после 2004 года, шли на софинансирование крупных инфраструктурных проектов. Предполагалось, что строительство новой инфраструктуры вернет бывшим социалистическим странам базис для самостоятельного экономического развития взамен утраченного в результате коллапса социализма и разрыва связей с Востоком.

В реальности эти крупные проекты превратились в европейский аналог «великих строек социализма» времен брежневского СССР. Евробюрократия и местные нацкадры попросту осваивают бюджеты, а деньги буквально закапываются в землю, не суля никаких экономических дивидендов.

Яркий пример — проект железнодорожной магистрали Rail Baltica, которая должна соединить балтийские страны друг с другом и с остальным ЕС. Это приоритетный инфраструктурный проект Польши и Прибалтики, разработанный как часть проекта Еврокомиссии по созданию панъевропейских транспортных коридоров в странах Центральной и Восточной Европы. Деньги на железную дорогу с европейской узкой колеей (3,6 млрд евро) планируется почерпнуть из бюджетов стран-участниц и европейских структурных фондов.

Было многократно доказано и экономически обосновано, что Rail Baltica нежизнеспособна: эта железная дорога никогда не окупится и не станет рентабельной, поскольку на ее направлении нет ни грузов, ни пассажиров. Основной грузопоток в Прибалтике идет с востока на запад в грузовые порты Балтийского моря. Население Финляндии, стран Балтии и Польши не отличается высокой мобильностью при посещении соседних стран, а те немногочисленные жители Литвы, которые посещают Латвию, в любом случае предпочтут автотранспорт железной дороге.

Прокладывать между Вильнюсом, Ригой и Таллином многомиллиардную «узкоколейку» с точки зрения бизнеса — чистый абсурд. Тем не менее Rail Baltica уже много лет собираются строить. Получается чистый воды БАМ.

Подобные примеры «закапывания» европейских денег в заведомо бессмысленные проекты многочисленны и очень показательны. Достаточно сказать, что закрытие атомных станций в Центральной и Восточной Европе тоже проходило по ведомостям как инфраструктурный проект, финансировавшийся в рамках политики кохезии из структурных фондов ЕС. Европейский союз на свои деньги демонтировал в странах ЦВЕ инфраструктуру экономического развития и затем на свои деньги пытался создать ей новую. Безуспешно.

В результате на сегодняшний день «выравнивание» в уровне развития между странами Центральной и Восточной и странами Западной и Северной Европы окончательно выродилось в прямое дотирование богатыми «стариками» бедных иждивенцев на восточноевропейской периферии.

Бунт богатых

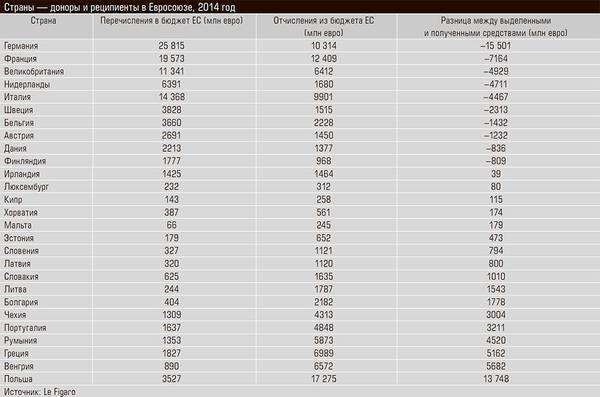

Страны Евросоюза четко делятся на доноров и реципиентов. Водораздел между ними проходит по одному критерию: кто отчисляет в общий котел больше, чем получает из него, и наоборот. Свою статистику наполнения общеевропейского бюджета приводит французская Le Figaro. Пятерка лидеров по отчислению взносов в Брюссель выглядит так: Германия, Франция, Италия, Великобритания и Испания. Безусловный передовик — Германия, в 2014 году перечислившая почти 26 млрд евро.

Абсолютный лидер по получению средств из бюджета ЕС — Польша. В 2014 году она получила 17 млрд евро. При этом по перечислениям в общеевропейский бюджет Польша находится на девятом месте с 3,5 млрд евро. Итого Варшава получила из Брюсселя на 14 млрд евро больше, чем туда отправила. Простая арифметика.

В свою очередь Германия отдает в общий бюджет ЕС на 15,5 млрд евро больше, чем получает, Франция — на 7 млрд больше. Великобритания до «брексита» перечисляла в бюджет ЕС почти на 5 млрд больше, чем получила из общего бюджета.

Итого десятка стран-доноров Евросоюза выглядит так: Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Италия, Швеция, Бельгия, Австрия, Дания, Финляндия. В списке из 18 стран — реципиентов европейской интеграции, присутствуют все 11 стран ЕС из Центральной и Восточной Европы. «Новая» Европа находится на полном иждивении у «старой», и с течением времени это обстоятельство вызывает все большее раздражение у западных европейцев.

Выдающийся испанский ученый Жозеп Коломер назвал проект создания Европейского союза попыткой адаптации бывших колониальных держав к изменившимся обстоятельствам. «После того как самые мощные европейские страны начали терять свои заморские колониальные империи, они построили друг с другом своего рода внутреннюю, континентальную империю, основанную на экономической и военной кооперации», — писал Коломер о процессе формирования ЕС. — […] Европейский союз, таким образом, был создан и последовательно расширялся в ответ на внутриевропейские конфликты и в конкурентной борьбе с Российской империей».

Иными словами, Германия, Франция, Британия и прочие еврогранды поддерживали форсированную евроинтеграцию и поощряли политику расширения ЕС, потому что получали на востоке новые рынки сбыта своей продукции и дешевую рабочую силу. Перечисление взносов в структурные фонды ЕС на политику кохезии казалось малой платой за возможность доступа к этим рынкам.

Однако ситуация меняется на глазах. Еврогранды вытянули из постсоциалистических стран максимум возможного, и теперь та же иммиграция дешевой рабочей силы из Восточной Европы начинает их тяготить. Миграционная проблема была главным пунктом агитационной кампании сторонников выхода Великобритании из Евросоюза, и большинство британцев выступили против условного «польского сантехника». Для Германии или Франции сейчас актуальна проблема мигрантов из Азии и Африки, однако проблема внутренней иммиграции из Восточной Европы носит более системный характер. Кроме того, один из ключевых пунктов программы усиливающихся евроскептиков — призыв «перестать кормить восточных европейцев». То есть отчислять деньги на их содержание в бюджет ЕС.

В ближайшие годы страны Центральной и Восточной Европы ждет полное или частичное снятие с денежного довольствия Евросоюза: еврогранды предоставят им возможность самим зарабатывать деньги. В бюджете ЕС на 2017 год программы финансовой поддержки ЦВЕ были сокращены почти на четверть. И неизбежно грядут новые урезания еврофондов, поскольку из ЕС выходит один из главных доноров европейской интеграции — Великобритания, дававшая 15% общеевропейского ВВП. В случае новых побед евроскептиков и выхода из состава ЕС других стран-доноров этот бюджет будет тем более сокращен. Их программа ясна: 13 лет — более чем достаточный срок для выравнивания в уровне развития между богатыми и бедными странами ЕС. Если за этот срок никакого выравнивания не произошло, то стоит ли продолжать политику кохезии? А то, что выравнивания не произошло, очевидно: достаточно сравнить основные социально-экономические показатели Словакии с соседней Австрией, Польши — с соседней Германией или Прибалтики — с соседней Скандинавией.

Назревает бунд богатых против бедных: в новом семилетнем бюджете ЕС, который будет принят в 2020 году, страны Евросоюза могут вовсе отказаться от политики кохезии и закрыть структурные фонды, предложив Восточной Европе выживать самостоятельно.

И новый кризис

Как отразится на экономике стран «новой» Европы отмена или радикальное урезание дотаций? Брюссельские деньги идут в первую очередь в реальный сектор этого региона: в строительство и сельское хозяйство. Прекращение дотирования означает кризис в первую очередь в этих двух областях, который в дальнейшем может перекинуться на всю экономику, подобно кризису 2008 года, начавшегося с банкротства банков. Аналогии с мировым финансовым кризисом проводят и сами экономисты стран ЦВЕ, просчитывающие риски возможного сокращения европейского финансирования.

«Признаемся честно, практически вся строительная отрасль Латвии держится на заказах за счет еврофондов. Все крупные инфраструктурные объекты строятся на европейские деньги, ярчайший пример — Rail Baltica. В совокупности же благодаря европейскому финансированию в латвийской экономике создаются десятки тысяч рабочих мест, а по некоторым оценкам — и более ста тысяч. Поэтому ни для кого не секрет, что латвийская экономика не является самодостаточной и текущая экономическая стабильность плюс небольшой рост поддерживаются в основном благодаря регулярному вливанию европейских денег», — пишет экономист Вентспилской высшей школы (Латвия) Дмитрий Смирнов. — […] И после ликвидации еврофондов латвийская экономика сократится на 15−20% со всеми вытекающими последствиями — ростом безработицы и падением благосостояния населения. Так что вполне вероятно, что мы можем получить новый 2008 год даже без банкротства банков.

Польша после отключения от еврофондов может лишиться звания сельскохозяйственной державы, тогда как сегодня страна является одним из крупнейших в мире агроэкспортеров, а сельскохозяйственный сектор — одной из наиболее успешных отраслей национальной экономики. Во многом успехам сельского хозяйства Польша обязана как раз европейской интеграции, притом что накануне 2004 года многие экономисты полагали, что вступление в Евросоюз обанкротит польских аграриев и убьет сельскохозяйственную отрасль. Вместо этого Брюссель придал фермерскому бизнесу импульс к развитию, за что надо сказать спасибо польскому правительству. Варшава десять лет отчаянно торговалась об условиях членства страны в Евросоюзе и выбивала своим сельхозпроизводителям максимум возможных дотаций, прямых и косвенных преференций.

В первый год членства в ЕС Польше выделили на поддержку аграриев около 1,5 млрд евро. В последующие годы эта цифра увеличилась, и к десятилетнему юбилею составила 5,2 млрд евро. Более половины всех выплат из бюджета ЕС идет непосредственно фермерам: де-факто польские фермеры живут на брюссельскую зарплату. При этом в сельскохозяйственной отрасли задействованы, по разным подсчетам, 14–17% населения Польши. Сокращение или полная отмена европейских дотаций, таким образом, обернется финансовым ударом для каждого шестого поляка.

Польское аграрное чудо, случившееся в результате евроинтеграции, — это результат сочетания абсолютно либеральных рыночных стимулов (единый европейский рынок сбыта, отсутствие квот, открытые границы) с абсолютно нерыночными и нелиберальными (прямое дотирование польских фермеров из бюджета ЕС и другие меры поддержки, создавшие им искусственные преимущества в рыночной конкуренции). Сегодня политическая конъюнктура на Западе складывается в пользу протекционистских мер в экономике и прекращения дотирования бедных стран членов ЕС. То есть сельскохозяйственная отрасль Польши может лишиться и тех и других стимулов, и польское аграрное чудо на этом закончится.