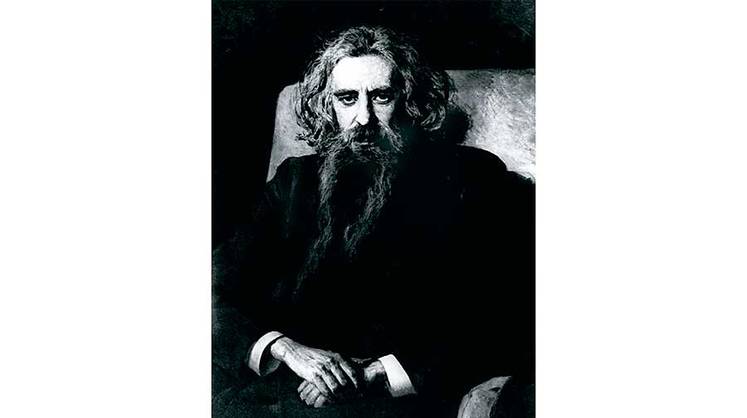

Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) по праву считается родоначальником русской идеалистической школы. Однако это утверждение нередко встречает обоснованную критику. Ранние взгляды философа были в значительной мере повторением старого славянофильства, на молодого Соловьева оказал несомненное влияние его университетский наставник Памфил Юркевич, а его обращение к Шеллингу было во многом предвосхищено любомудрами и членами кружка Станкевича.

Тем не менее Соловьев действительно в каком-то смысле первый и, не побоимся этого слова, главный русский любомудр. И даже тот факт, что в 1880-е годы он уходит от философии, посвящает себя церковным и общественно-политическим вопросам, борется за единение церквей, не лишает его короны, которая всегда освящала его голову.

На протяжении всей жизни он оставался в глазах современников не просто философом, но философом номер один своего отечества. Когда газеты в 1880‒1990-х годах бросали с некоторым пренебрежением фразы «один известный философ», или же «наш местный философ», или, еще хуже, «поборник вселенской правды», «философ-космополит», все понимали: речь именно о Соловьеве. О бывшем профессоре двух университетов, бездомном и странствующем мыслителе, борце с позитивизмом и критике отвлеченных начал.

О какой «вселенской истине» говорили оппоненты? Основной чертой философского творчества Соловьева было стремление к органической универсальности. Он хотел соединить науку, спекулятивную философию и богословие в некоем цельном знании, которое также называл «свободной теософией».

В этом новом философском учении равными ценностными ориентирами были бы Добро, Истина и Красота. Вслед за Иваном Киреевским Соловьев утверждал, что причина кризиса западной философии состоит во взаимном отчуждении этих ценностных начал. Если сразу взять за основу принцип их единства, метафизика в органическом синтезе с этикой и эстетикой придут к полному соглашению с религией, чему ни в коей мере не будет противоречить и независимая в своих поисках наука.

Этот духовный синтез для философа призван был стать основой примирения Запада и Востока, Нового времени и грядущего Средневековья и провозвестником новой эпохи — эпохи подлинного, разумного христианства с его основополагающей идеей Богочеловеческого единства.

Философская геополитика

Чем объяснялась репутация Соловьева как философа номер один, которую не смогли поколебать ни измена науке в 1880-е годы ради публицистики, ни его сравнительная отчужденность от современных исканий в 1890-е, когда он разочаровывал юных поклонников упрямой невосприимчивостью к марксизму и ницшеанству? Мне кажется, у этого обстоятельства были две причины.

Первая из них крипто-геополитическая. Философия всегда есть рационализация некоего выбора, чаще всего выбора политического или геополитического. Умение зафиксировать этот выбор в метафизических категориях и есть высшая задача философа — во всяком случае, почти всегда залог его успеха. Соловьеву удалось вписать проект самостоятельной русской философии во внешнеполитическую, или, точнее, цивилизационную судьбу России.

Конечно, он не опроверг позитивизм в своей магистерской диссертации 1874 года «Кризис западной философии». Философ только намекнул, какое место занимает англо-французский позитивизм в общем европейском политическом раскладе. Дал понять, что на смену представляющему тогдашний «коллективный Запад» позитивизму в Европу пришла новая германская метафизика, за которой стоит новая великая держава. Держава, которая уже сокрушила на поле боя французскую Вторую империю и теперь отваживается победить в сфере идей учения Конта, Спенсера и Джона Стюарта Милля.

Однако и эта философская держава, и ее метафизика, по мнению Соловьева, не свободны от «родовых грехов» западного образа мысли, а потому в лице Шопенгауэра и его адепта Гартмана она, эта метафизика, имеет столь неутешительно пессимистический и антихристианский оттенок. Теперь ей должна бросить вызов новая философия — и, как можно было предположить, эту философию принесет с собой выходящее на историческую сцену объединенное славянство.

С этого момента, с момента магистерского диспута Соловьева, стало понятно, какого пути в философии России предстоит держаться. Ее наиболее выдающиеся мыслители отныне будут пытаться понять, почему метафизическое возрождение в Германии привело не к победе христианского платонизма, а к тому, что другой Гартман — Николай — назвал «новой онтологией», а его великий современник Хайдеггер — распадом онтотеологического единства, проще говоря, разъединением онтологии и христианской теологии. Почему германский прорыв к трансцендентному завершился сверхчеловеком Ницше и переоценкой христианских ценностей?

Всеединство и университет

Впрочем, место первого русского философа Соловьеву обеспечила не только геополитика, но также его тесная, можно сказать родственная, связь с Московским университетом. Владимир Соловьев был сыном наиболее выдающегося московского историка и долгое время ректора старейшего университета империи.

Он родился и вырос в профессорской семье и воспитывался в преподавательской университетской среде. Его отец был создателем, наверное, самой сильной гуманитарной школы России того времени — юридической школы отечественной историографии. Возникновение этой школы было обусловлено влиянием на историческую мысль России философии истории Гегеля, которой Сергей Михайлович одно время сильно увлекался.

Соловьев-сын самой своей судьбой, своим родовым происхождением был призван вернуть немецкий идеализм в его умеренно славянофильской переработке на кафедру философии Московского университета и сделать его магистральным идейным направлением в России.

Памфил Юркевич в своей выдающейся речи 12 января 1866 года выразил мысль, которая, вероятно, должна была запасть в сознание Соловьева, когда он перечитывал печатный текст выступления своего наставника для написания поминальной статьи о нем. Юркевич говорил о том, что университет, в отличие от специальных учебных заведений, должен исходить из представления о некоей универсальной истине, о возможности к такой истине приблизиться и ее интуитивно постичь. Соответственно, университету нужна философия, которая могла бы удержать это знание об универсальном. К сожалению, полагал Юркевич, современная западная философия такового знания не обеспечивает. Тем самым существование университета теряет смысл.

«И не совершается ли, — задавался вопросом профессор, — на наших глазах медленное превращение университетов в политехнические школы? Не разрушает ли дух времени глубокую идею знания, которая требует, чтобы специальная ученость росла и крепла на широкой основе общего или целостного умственного образования и чтобы каждое приобретение на почве специальной было вместе приращение в содержании идеала человеческой личности?»

Последняя в точном смысле университетская философия — исходившая из представления о целостном разуме, — по мнению Юркевича, была монадология Лейбница. Потом философия «сходит с ума».

Попытки немецкого классического идеализма вернуть разуму универсальность Юркевич оценивал невысоко. Гегелевская философия оказалась слишком категоричной в отношении естествознания, выводы которого она пыталась спекулятивно предварить. Поэтому Гегеля и гегельянство, столь ценимых историками и правоведами, совершенно не принимали преподаватели естественных факультетов. Да и у официального православия к Гегелю оставались серьезные вопросы.

Философия всеединства ученика Юркевича Соловьева, даже его софиология, была прежде всего философией университета — и, может быть, не случайно именно Московского университета. Кто первым в России стал говорить о Софии? Кто первым в России стал читать Якоба Бёме и грезить о Вечной женственности? Московские розенкрейцеры — точнее говоря, профессор Московского университета Иван Шварц, его куратор Михаил Херасков и близкий им Николай Новиков, которые, как и многие русские мечтатели, видели свое Божество в универсальной истине, влекущей к себе поклонников подобно любимой женщине.

Конечно, сын крупнейшего русского университетского гуманитария просто не мог не стать «избранником Софии», подобно тому как позднее стали таковыми другие университетские дети — Борис Бугаев или же Александр Блок. Все наши «рыцари Софии» — это «дети Арбата» или «дети Васильевского острова», этих Латинских кварталов двух российских столиц.

Все московские адреса Соловьева — это в широком смысле арбатские адреса, если понимать под Арбатом не одну улицу, но целый район, простершийся от Остоженки до Тверской. Остоженка, Денежный переулок, Зубовский бульвар, Большой Могильцевский, Староконюшенный. Круг его московских друзей и знакомых — это проживавшая в основном в арбатских переулках университетская профессура.

Но, как всякий настоящий избранник капризной Софии, то есть как настоящий философ, Соловьев не мог полностью принять этот уютный арбатский мир. Он бунтует против него. «Милый друг, и в этом тихом доме лихорадка бьет меня / Не найти мне место в тихом доме возле мирного огня», — эти строки Блока прекрасно иллюстрируют отношение Соловьева к его арбатской заводи.

Ради химер политического панславизма

«Избраннику Софии» не могло не показаться, что есть вещи поважнее университетских «малых дел». Он отказывается присоединиться к солидарному бойкотированию профессора математики Николая Любимова, соратника Михаила Каткова и автора нового консервативного проекта университетского устава, со стороны либеральных преподавателей. Не сойдясь с университетскими либералами, он покидает свою alma mater, о которой позже произнесет много нелестных слов.

Его влечет теперь другое, казалось бы, более широкое поприще. В 1877 году он посчитает, что в мире происходят столь важные, столь значимые события, что философ просто не имеет права от них отстраниться. Это в первую очередь политическое пробуждение славянства. Собственно, и с Катковым, бывшим шеллингианцем и его покровителем, Соловьева объединят общие мечты о славянском единстве.

Соловьев даже попытается стать военкором на балканском театре военных действий во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Он явно хотел встретиться с Софией не в тиши университетских аудиторий, а где-нибудь у стен Плевны или, скорее всего, у той самой знаменитой мечети, которая в мечтах панславистов и консерваторов должна была вновь обрести свое христианское имя.

Но все пошло прахом. Соловьев не справился с работой военкора, русские войска остановились в нескольких километрах от Константинополя, а спустя год, вынужденный уйти в отставку с поста ректора под давлением консерваторов, умирает любимый отец.

Никто никогда не решался бросить Соловьеву публичное обвинение в том, что его отступничество от университета стало одной из причин ухода его отца из жизни — совсем еще не старым человеком, в возрасте 58 лет. Но сам Владимир, я уверен, потом не переставал винить себя в произошедшем: ради химер политического панславизма он не просто оставил отца в трудную минуту, но и сознательно перешел в стан его оппонентов.

Отныне и до конца жизни Соловьев будет доказывать себе и всем окружающим, что в каком-то особом смысле он не просто поступил правильно, но и последовательно реализовывал заветы своего отца. Все, что он написал и сделал, было лишь метафизическим исполнением историко-политических интуиций великого историка. Отсюда, из чувства глубинной сыновней вины, проистекает ненависть позднего Соловьева ко всему, что разделило его с отцом: к национализму, консерватизму, славянофильству, — а также сложные его чувства в поздние годы к Каткову и Достоевскому.

Эти же чувства возвращают Соловьева на орбиту Московского университета, где во второй половине 1880-х будут занимать профессорские кафедры его ближайшие друзья и единомышленники. Те самые, для кого он всегда будет оставаться старшим наставником и учителем: Сергей Трубецкой, Лев Лопатин, Николай Грот. Они же в 1889 году создадут первый философский журнал в России и предоставят Соловьеву право фактически открыть его своей статьей «Красота в природе».

Однако между Соловьевым и университетской Софией до конца будет сохраняться известная дистанция. И это понятно: для философа настоящий дом Софии не университет, но церковь, часто не официальная, но диссидентская, вроде маленькой общины русских греко-католиков, акт присоединения к которой философ совершил 18 февраля 1896 года в одном из арбатских переулков. Что, впрочем, не помешало Соловьеву перед смертью вернуться в лоно родной веры, причастившись из рук православного священника.

Русская философия всегда будет вращаться вокруг соловьевских тем и интуиций . Она всегда будет искать некую универсальную истину, которая сумела бы примирить науку и религию. Нам просто скучно в витгенштейновой вселенной частных верифицируемых фактов и лишенной метафизической опоры веры

Как мыслить всеединство

Философия всеединства — это попытка доказать, что между наукой и религией нет противоречий, точнее, что все эти противоречия мнимые, что настоящий ученый, как и настоящий поэт, не может в своих научных поисках обойтись без интуитивно предполагаемого им универсального контекста всех возможных частных истин.

Соловьев был искренне убежден, что дарвинизм, в это время свивший себе гнездо на отделении биологии физико-математического факультета, можно без больших проблем соотнести не только со спекулятивной метафизикой, но и с библейским учением в самом буквальном его понимании. Эту веру в возможность примирения науки и христианства Соловьев и передал будущему поколению философов Московского университета.

Умер Владимир Соловьев в Москве и был отпет в университетской церкви святой Татианы. Перед кончиной, чувствуя, как он сам писал, «бледный призрак приближающейся смерти», он вернулся туда, откуда и произросла вся его философия, — в то пространство, с которым он был связан не только родственными узами, но и крепчайшей духовной связью. Всю жизнь он пытался разорвать эту связь, но она оказалась сильнее его.

Уйдя из жизни в 47 лет, он оставил после себя нерешенной проблему, как все же мыслить всеединство, как оно соотносится, с одной стороны, с религиозным Богопознанием, а с другой — с познанием научным. Существует ли особая универсальная истина, не совпадающая с частными истинами фактологов-позитивистов, но все же своей тварностью отстоящая от того Богопознания, о котором говорит учение святых отцов? Каково положение этой тварной Софии, в реальности которой не могут сомневаться ее избранники и признавать которую обязаны преподаватели русских университетов — в силу национальной склонности и по долгу службы?

Очевидно одно: русская философия всегда будет вращаться вокруг соловьевских тем и интуиций. Она всегда будет искать некую универсальную истину, которая сумела бы примирить науку и религию. Нам просто скучно в витгенштейновой вселенной частных верифицируемых фактов и лишенной метафизической опоры веры. Скорее, мы станем вслед за Лосевым реабилитировать миф, принимая его в качестве равноправной с наукой реальности.

Но, думаю, соловьевский путь, путь поиска цельного знания, все же магистральный. Задача только в том, чтобы понять, из каких элементов, кубиков, составных частей складывается «цельное знание»; состоит ли оно из набора самотождественных истин или из совокупности проблем, каждая из которых, будучи правильно поставленной, выведет нас к более широкой и вместе с тем более глубокой проблеме, чтобы в конце концов привести к финальной проблеме всех проблем — видимо, той, которая и составляет смысл нашего существования. И разрешение которой, безусловно, есть дело веры.