«Эстетика спасла во мне гражданственность… Раз я понял, что для боготворимой тогда мною поэзии жизни — необходимы почти все те общие формы и виды человеческого развития, к которым я в течение целых десяти лет моей первой молодости был равнодушен и иногда и недоброжелателен, — и что надо противодействовать их утилитарному разрушению, — для меня стало понятно, на которую сторону стать: на сторону всестороннего развития или на сторону лжеполезного разрушения.

Я стал любить монархию, полюбил войска и военных, стал и жалеть и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Каткова и Муравьевым-Виленским; я поехал и сам на Восток с величайшей радостью — защищать даже и православие, в котором, к стыду моему, сознаюсь, я тогда ни бельмеса не понимал, а только любил его воображением и сердцем».

Конст. Леонтьев. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой (1888)

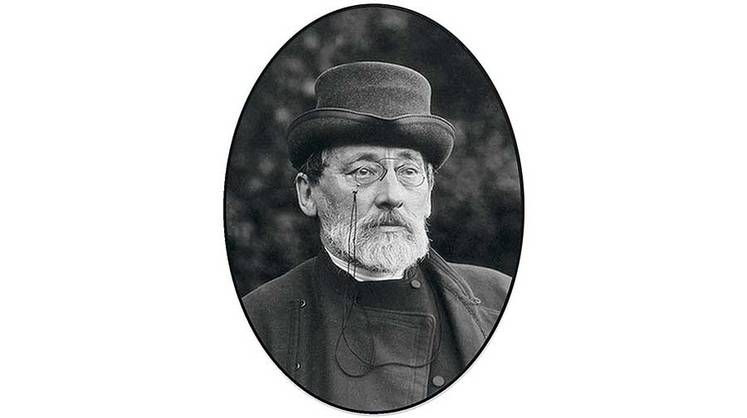

И при жизни, и после смерти за Константином Николаевичем Леонтьевым (1831—1891) влачился образ «парадоксалиста»: его суждения квалифицировали подобным образом многочисленные образованные и влиятельные собеседники, тем самым освобождая себя от необходимости всерьез относиться к сказанному. И если в зрелые годы сам автор если не с радостью, то довольно спокойно принимал эту характеристику, то к старости она стала его раздражать — как стремление отмахнуться от него, обратить все в некоторого рода игру.

Но сама стилистика его поздней публицистики этому также способствовала, ведь это род своеобразной, не очень привычной для русского читателя салонной беседы, где от вроде бы незначительного переходят к серьезному, мимоходом, не настаивая, но решительно обозначая свое понимание. Где сближается внешне или совсем не только внешне, но и сущностно разнородное, чтобы привлечь внимание к тому, что внезапно это разнородное сродняет.

Леонтьев был постоянным вызовом «общим местам» и привычным суждениям — возмутителем спокойствия в консервативном и национальном лагерях русской мысли.

В самый разгар русского «болгаролюбия» (имеются в виду 1870-е годы, когда большая часть русской общественности и правительственных кругов во время Греко-болгарской схизмы встала на сторону болгар. — «Эксперт») он отстаивал в греко-болгарской церковной распре позицию греков. При этом попутно ничуть не опорочивая, а напротив, принимая как истинное все то другое, что болгары говорили по поводу греческих иерархов и духовенства.

В самый разгар проповеди Владимира Соловьева о соединении церквей и признании примата папы Леонтьев, в котором дожившие обломки старого славянофильства видели «фанатика» православия, а другие — «изувера» и «мракобеса», не находил ничего самого по себе подлежащего осуждению в этом стремлении Соловьева. Лишь оговариваясь, что это не дело его, Константина Николаевича, он пойдет вслед за тем, как решат иерархи.

В момент всероссийской славы Толстого и Достоевского — сразу после «Пушкинской речи» последнего — он обличает их, именуя «новыми христианами», с явной отсылкой к «Новому христианству» Сен-Симона, подразумевая весь ворох социалистических идей и чувствований XIX века. И упрекает прежде всего в том, что в глазах публики служит едва ли не универсальной индульгенцией, — в понимании христианства как религии «любви», забвении о «страхе».

Леонтьеву нельзя было отказать в яркости. И не умея или не решаясь отрицать очевидное, его аттестовали как «юродивого [реакции]». Он действительно проговаривал то, что другие не решались подумать — а подумав, спешили отогнать от себя. Уже хотя бы в этом смысле он воистину был философом, имел смелость додумывать свои мысли.

Пути «людей 1840-х годов»

Жизнь интеллектуала обычно скучна для внешнего взгляда. Или, формулируя ту же мысль другим образом, «главные события его жизни — события мысли». Даже если с ним много что происходит — война, эмиграция, ссылка или каторга, — то это с ним «случается», чтобы затем возник его интеллектуальный ответ: «реакция» на случившееся.

Леонтьев не только ярко мыслил, но и жизнь его складывалась прихотливо, во многом по его собственной воле и вкусу. Врач по образованию, он, молодым человеком, отправляется в Крым в ходе тогдашней войны служить армейским лекарем, чтобы затем, уже на рубеже 1850‒1860-х, со всей страстью окунуться в омут литературы. А уже в 1863 году — поступить на службу в Министерство иностранных дел и с 1865 по 1872 год служить в Османской империи, большую часть этого срока проведя консулом в ее европейских провинциях.

В 1871 году он переживет религиозное обращение — и, дав обет принять монашеский постриг, отправится на Афон. В тот раз в пострижении ему будет отказано — и он, проведя почти год послушником, а потом сочиняя повести и историософско-политические заметки на берегу Босфора, вернется в Россию, в безуспешных попытках спасти свое родовое имение, калужское Кудиново.

Дальше будут и новые опыты публицистики — публикация «Византизма и славянства» (1875), служба в Варшаве, устройство, в итоге многотрудных хлопот, на пост цензора в Москве. И наконец, полный выход в отставку, переезд в Оптину пустынь, где Леонтьев проживет у монастырских стен три года, откуда — в Троицу.

В Троице-Сергиевом монастыре на исходе лета 1891 года он примет тайный постриг — умерев для мира, родится в монашестве под именем Климента. Но монастырская братская жизнь не станет уделом его последних лет. Вскорости он простудится, живя в доме неподалеку от монастыря, — и скончается 12 (24) ноября 1891 года.

Так что на протяжении жизни он будет и лекарем, и беллетристом, и дипломатом, и цензором. Несколько раз будет пытаться стать монахом — и им умрет, пройдя живописный путь то ли исканий, то ли приключений. Путь своеобразный — но если и выбивающийся из своего времени, то скорее от того, что напоминает во многом пути «людей 1840-х годов»: он чуть запоздал и вышел наособицу.

Вторичное упрощение и трансцендентный эгоизм

Эстетический взгляд в соединении с биологизмом порождает у Леонтьева под влиянием «России и Европы» Данилевского теорию, согласно которой человеческие сообщества проходят стандартно три фазы своего развития: от первичной простоты, ранней недифференцированности — к цветущей сложности, проявляющейся в многообразии форм и оттенков, выработке разнообразных типов и форм существования, чтобы затем, в конце, смениться вторичным упрощением.

Развитие сообществ здесь прямо уподобляется пониманию существования индивидуального живого организма. От первичной клетки, где все будущие качества еще существуют в потенции, к сложности развитого организма, с дифференцированными органами, ничуть не схожими ни между собой (как мозг мало схож с печенью, а печень — с костной тканью), ни с первоначальной зародышевой клеткой, чтобы затем, пройдя ряд метаморфоз, мертвое тело вновь упростилось, обратившись в процессе разложения в ряд химических элементов.

Этот общий взгляд Леонтьева красноречиво проявится в его понимании национальных движений, в том числе в возрастающей оппозиции славянофильству, к которому он первоначально тяготеет. Для зрелого Леонтьева национализм — процесс упрощения, европейской унификации. Местные костюмы, в которые он рядится, — лишь обличье, как и выставленные в заглавие новых политических установлений взятые из прошлого слова: «сейм», «земский собор» или «рейхстаг». Под этим многообразием имен — все та же однообразная политическая форма, парламент. Столь же однообразны и собираемые национальные нарративы — со своими славными предками, моментами национального торжества, проблесками свободы, очередным «великим поэтом» (Мицкевич/Пушкин/Шевченко/xyz).

Леонтьев иронизирует по поводу расхожих рассуждений о молодости русского народа — напоминая, что уже успели (и довольно давно) отпраздновать «тысячелетие Руси», а она все ссылается на свое малолетство. И ставит вопрос: не вступает ли уже Россия в то самое состояние «вторичного упрощения», сгнив, не успев достигнуть зрелости? И если это так, остается лишь одно: поскольку законы исторического развития не изменить, то надобно стараться замедлять ход развития, поскольку это уже ход смерти, развития — в том смысле, как развиваются химические процессы в теле, которое оставила душа.

Исторический взгляд Леонтьева принципиально чуждается хилиазма — соблазна, в его понимании, посюстороннего осуществления Царствия Божия, того соблазна, которым по-разному, но проникнуты и Достоевский, и Толстой, и в чем они резонируют с эпохой — в обмирщенном, атеистическом варианте именующей это «прогрессом». В истории для Леонтьева действуют свои, посюсторонние критерии — языческий взгляд, который имеет собственную правоту: в ней есть прекрасное деяние силы, гераклитова гармония состязания — и уныние и смерть мелких добродетелей, честного лавочника, неспособного даже осознать своей ущербности.

В этом Леонтьев не только перекликается с Герценом, но и, как сам утверждал, прямо ему обязан. Отвращению Герцена перед лицом европейского мещанства, спокойного самодовольства, даже забывшего о том, каково подлинное величие ,— и путающего страсть с мелкой интрижкой, которую он заводит на стороне, порыв к свободе — с «эмансипацией», понятой как свобода спать с первым встречным.

Этот взгляд во многом присущ Леонтьеву уже второй половины 1860-х годов — в его отталкивании от русских «шестидесятых», от разночинца с грязными ногтями и желтыми от табака пальцами, стриженых «нигилисток» и половодья повестей «с направлением». Религиозное обращение, пережитое им в 1871 году, мало что, если вообще что-то изменит в сказанном — но создаст совершенно другой план и мышления, и переживания для Леонтьева. Христианство станет для него делом «трансцендентного эгоизма» — и в этом тоже проявится своеобразие и сила его мысли.

Леонтьев будет напоминать забывшим или никогда не задумывавшимся об этом, что Бог спасает человека — во Христа крестится. На Христа уповает не «народ» и не «государство» или какая-то еще общность. Во Христа крестится «раб божий Константин». В этом Леонтьев радикально далек от любых религиозных поисков «русской идеи»: вопрос об исторической судьбе России и спасение свой души — несоизмеримы. К Богу ведет прежде всего страх — страх за себя, смертельный испуг, переживание неминуемости конца — страх, который заставляет забыть, отбросить все прочее.

Человек не может жить только этим страхом. Он возвращается в рутину существования. Он обращен к заботам своей повседневности — живет как политическое существо, живет, переживая эстетическое наслаждение, живет, собирая припасы на зиму или государственные кредитные билеты на личном счете в банке. Нельзя, невозможно выстроить «христианское государство» в том смысле, что оно будет полной реализацией христианского учения — это и есть соблазн хилиазма, посюстороннего устроения.

Мир, как он есть, — гармоничен, и в этом смысле его не нужно «гармонизировать», только гармония его сложная. Это в том числе и гармония животного порядка, где одно животное является пищей для другого, а то, поедая первое, противоборствует со своими одновидцами за возможность оставить потомство. Это гармония борьбы, стремление прекратить которую есть, по существу, стремление к смерти. Христианство вырывает тебя из животного порядка — через животный страх смерти. Оно запредельно и попытка устранить этот предел — гордыня или недомыслие.

Леонтьев, вопреки собственной политической установке, оказывался еще и учителем модерного мышления — выделения автономных сфер,

каждая из которых имеет собственную логику

Попугайская красота и различение рядов

Михаил Гаспаров в одном из писем к Наталье Автономовой отмечал: «…Я читать Леонтьева никогда не мог: он мне казался таким пошляком, что все думалось, будто я чего-то не понимаю. Прочитал Иваска (очень умиленного)* — нет, все то же: досрочный калужский Уайльд с заштатной озлобленностью. Чувствует себя сидящим в ложе и хочет, чтобы перед ним пестрым крепостным балетом плясали страны, века и народы. Непременно пестрым: на него действовала только попугайская красота небесного Иерусалима...»

В этом много справедливого. Действительно, трудно не заметить, как в «Моей литературной судьбе» (1875), написанной для немногих ближайших друзей, автор грустит, что не может дать «в морду» мещанину или бывшему крепостному, поскольку с новыми порядками ему придется предстать перед мировым судьей. Он с восхищением вспоминает старый барский быт — большую дворню, слуг, исполняющих хозяйские капризы, — и тут же неприкрыто проклинает современность, в которой у дворян (читай: у Леонтьева) нет денег, все дорожает (вину за что он возлагает на железные дороги), приходится служить и приспосабливаться к обстоятельствам.

Его раздражает, что Катков, редактор «Московских ведомостей» и издатель «Русского вестника» (журнала, в котором печатались Тургенев, Толстой, Лесков, Писемский, Достоевский и т. д. — проще сказать, практически вся большая русская литература 1860‒1870-х годов), не находит времени для непринужденной беседы двух светских людей, а говорит с ним как с сотрудником: Леонтьев находит это оскорбительным.

Он постоянно уязвлен — непризнанностью в литературе, где так и остается автором повестей, имеющих прежде всего «этнографический интерес», неудачными попытками вновь поступить на дипломатическую службу.

Он очень высокого мнения о себе. Стремится быть редактором, руководить газетой, но быстро утомляется от ежедневной газетной работы, когда ему доводится быть заместителем редактора «Варшавского вестника». Он — как и многие из нас — склонен объяснять свои неудачи тем, что задание «не под его рост», ему требуется другое — и тогда он себя покажет. Но когда ему, так мечтающему об общении с публикой, достается постоянная газетная трибуна, то писание передовиц ему быстро наскучивает. Он за несколько месяцев выговаривает все, что хочет сказать в этот момент, начинает повторяться, сам видит это и находит повод порвать с газетной рутиной.

Он мечтает о славе, чтобы о нем говорили: пусть бы ругали, спорили, не соглашались, но чтобы считали заслуживающим отдельного разговора.

Пожалуй, его парадоксальность — в статьях намного большая, чем в письмах, возрастающая с годами, — это еще и попытка привлечь к себе внимание, вызвать на разговор. Но и здесь его ждет неудача: от слишком странных, непривычных сближений и ярких формулировок легче отмахнуться, чем вдумываться. Его упоминают, о нем знают — но, и это самое оскорбительное, не находят стоящим специального разговора.

Его «эстетизм» — вновь приходится признать — эстетство не очень высокого вкуса: любовь к ориентальному, приподнятому. Ему нравится яркое (и, пожалуй, даже пестрое) — перья на шлеме Александра Македонского. Ему нравится оперный театр, перенесенный в жизнь, — и, не находя его в жизни (и находя современное искусство идущим в основном в другую сторону), он находит яркие и язвительные формулировки для выражения своего недовольства, видя в этом оскудение жизни, движение ко вторичному упрощению.

Но именно здесь можно увидеть различие конкретных эстетических суждений, представлений об изящном — и теоретического принципа. Независимо от того, что именно сам Леонтьев находил эстетически привлекательным, а от чего отталкивался, — он учил, по формулировке Сергея Бочарова, различать ряды суждений: отделять эстетический критерий от политического, политический — от нравственного, нравственный — от религиозного и т. д.

В этом плане Леонтьев был не только редким персонажем в русской интеллектуальной атмосфере, не только склонной к холизму (позиция в философии и науке, согласно которой целое приоритетнее частного. — «Эксперт»), но и предпочитающей к нему легчайший путь — монизм, сведение всего к какому-либо одному элементу. Он, вопреки собственной политической установке, оказывался еще и учителем модерного мышления — выделения автономных сфер, каждая из которых имеет собственную логику.

Когда, например, признание конкретного суждения «научным» еще ничего не говорит нам о его истинности или ложности, а лишь сообщает о его соответствии критериям научности. Признание чего-либо прекрасным само по себе ничего не говорит нам о его нравственности, равно как и наоборот: нечто нравственное или, к примеру, соответствующее нашему пониманию полезного здесь и сейчас может оставлять нас по меньшей мере эстетически безразличными.

Леонтьев отнюдь не отвергал иерархии, устанавливаемой между суждениями разных рядов, — он не останавливался перед тем, чтобы сказать: «сейчас важнейший этот», сейчас определяющим вступают соображения, например, нравственного порядка. Но при этом утверждал ситуативную иерархию — вместе с иерархией абсолютной, тут же оговаривая, что последняя — абсолютность из веры, не «объективного порядка вещей», а «трансцендентного эгоизма». Он давал трудный урок, сложность которого особенно очевидна именно в такие времена, как наши.