Кропоткин использовал для обозначения самоорганизации другие термины — «взаимопомощь» и «анархия», но речь в его трудах идет именно об организации без управляющего вмешательства — путем взаимодействия самих живых существ, самоорганизующихся в систему. То есть о самоорганизации.

Закон взаимной помощи

В духе представлений XIX века о том, что закономерности жизни человека эволюционно вытекают из законов природы, Кропоткин подкрепляет свои социальные выводы изучением животного мира. Не будем забывать, что он был признанным ученым-географом и успел накопить значительный материал, чтобы рассуждать на биологические темы. В работе «Взаимопомощь как фактор эволюции» Кропоткин развивает идею Карла Кесслера о взаимопомощи в природе: «По мнению Кесслера, помимо закона Взаимной борьбы, в природе существует еще закон “Взаимной помощи”, который для успешности борьбы за жизнь, и в особенности для прогрессивной эволюции видов, играет гораздо более важную роль, чем закон Взаимной борьбы». Эта идея вполне соответствует и собственным наблюдениям Кропоткина: «Едва только мы начинаем изучать животных — не в одних лишь лабораториях и музеях, но также и в лесу, в лугах, в степях и в горных странах, — как тотчас же мы замечаем, что хотя между различными видами, и в особенности между различными классами животных, ведется в чрезвычайно обширных размерах борьба и истребление, — в то же самое время в таких же или даже в еще больших размерах наблюдается взаимная поддержка, взаимная помощь и взаимная защита среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду или, по крайней мере, к тому же сообществу. Общественность является таким же законом природы, как и взаимная борьба».

Выявление взаимопомощи среди животных позволяет Кропоткину утверждать, что она представляет собой универсальный закон, характерный и для человеческого общества: «Оно зиждется на сознании — хотя бы инстинктивном — человеческой солидарности, взаимной зависимости людей. Оно зиждется на бессознательном или полусознательном признании силы, заимствуемой каждым человеком из общей практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех и на чувстве справедливости».

Закон взаимопомощи притягивает людей друг к другу, позволяет им формировать общество на началах альтруистической взаимоподдержки, которая не требует внешней силы для удержания людей в единстве. Люди объединяются в роды, общины, сами устанавливают в них удобные для них порядки. Но в ходе исторического развития возникают и группы, которые злоупотребляют доверием общества. В истории противостоят эти два начала — власть и самоорганизация, которую Кропоткин называет анархией — безвластием. Анархия не хаос, а организованное снизу общество самоуправления. В книге «Современная наука и анархия» Кропоткин пишет: «Во все времена в человеческих обществах сталкивались в борьбе два враждебных течения. С одной стороны, народ, народные массы вырабатывали в форме обычая множество учреждений, необходимых для того, чтобы сделать жизнь в обществах возможной — чтобы поддержать мир, улаживать ссоры и оказывать друг другу помощь во всем, что требует соединенных усилий. Родовой быт у дикарей, затем, позднее, сельская община и, еще позднее, промышленная гильдия и средневековые вольные города — республики вечевого строя, которые положили первые основания международного права, — все эти и многие другие учреждения были выработаны не законодателями, а творческим духом самих народных масс… С другой стороны, во все времена существовали колдуны, маги, вызыватели дождя, оракулы, жрецы… Очевидно, что анархизм представляет собой первое из этих двух течений, то есть творческую созидательную силу самого народа, выработавшего учреждения обычного права, чтобы лучше защититься от желающего господствовать над ним меньшинства. Именно силою народного творчества и народной созидательной деятельности, опирающейся на всю мощь современной науки и техники, анархизм и стремится теперь выработать учреждения, необходимые для обеспечения свободного развития общества, — в противоположность тем, кто возлагает всю свою надежду на законодательство, выработанное правительством, состоящим из меньшинства и захватившим власть над народными массами при помощи суровой жестокой дисциплины. В этом смысле анархисты и государственники существовали во все времена истории».

Свобода и коммунизм

Кропоткин считает, что именно свободное сотрудничество людей, именно их самоорганизация приведет людей к максимальной степени счастья: «И вот вопрос, который ставит себе анархия, мог бы быть выражен следующими словами: “Какие общественные формы лучше обеспечивают в данном обществе и, следовательно, в человечестве вообще наибольшую сумму счастья, а потому и наибольшую сумму жизненности?” — “Какие формы общества позволяют лучше этой сумме счастья расти и развиваться качественно и количественно; то есть позволяют счастью стать более полным и более общим?” Это, между прочим, дает нам и формулу прогресса». Кропоткин считает, что таким обществом является максимальное самоуправление — анархия.

Кропоткин стремится не только к анархической самоорганизации, но и к коммунизму. Чтобы перейти к обществу самоуправляющихся тружеников, необходимо провести экспроприацию хозяйства у экономической олигархии, «возврат обществу того, что ему принадлежит по праву». Все хозяйство переходит в распоряжение всего общества, которое тут же организует производство «уже не ради барышей кому бы то ни было, а для того, чтобы обеспечить жизнь и дальнейшее развитие всего общества». Получается, что «общество» действует как целое от имени своих членов. Но общество никогда не едино, тем более на следующий день после революции. Кто же распоряжается ресурсами общества от его имени? Кропоткин считает, что от имени общества будут действовать все: «Пусть все принадлежит всем…» В то же время, несмотря на такие максималистские формулировки, Кропоткин считает, что не нужно лишать людей мелкого владения, включая и домик с приусадебным участком.

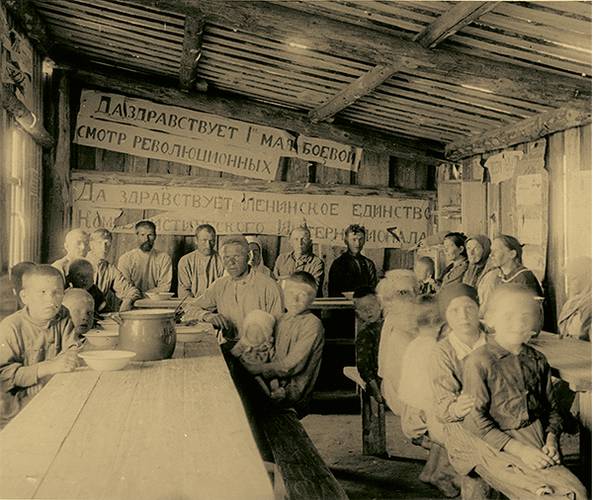

Кропоткин надеется, что захват запасов прежнего общества обеспечит населению «право на довольство» и позволит пережить тяжелый период разрушения экономики, вызванный революцией. Уравнительное обеспечение всех продовольствием должно, по мысли Кропоткина, вызвать в недрах трудящихся творческие силы и коллективистские чувства, достаточные для того, чтобы наладить производство на новых, уже коммунистических, началах.

«Пусть только представят народу свободу действия, и через неделю распределение припасов будет происходить с удивительной правильностью. Сомневаться в этом может только тот, кто никогда не видел рабочего народа в действии, кто провел всю жизнь, уткнувшись в бумаги». Однако эти оптимистические строки сами навеяны скорее книжными образами истории, нежели реальной практикой. В конце жизни Кропоткин сможет наблюдать «свободу действия» рабочего народа осенью 1917-го — весной 1918 года, и этот опыт не подтвердит его гипотезу о способности рабочих за неделю «с удивительной правильностью» наладить распределение (не говоря уже о производстве).

Как будет происходить это «распределение припасов с удивительной правильностью»? Кропоткин призывает: «Пусть каждый берет сколько угодно того, что имеется в изобилии, и получает ограниченное количество всего, что приходится считать и делить!» Своего рода шведский стол на развалинах старой цивилизации, проедание ее запасов. Чтобы «распределять» продукты сколько-нибудь долго, нужно наладить их производство. В условиях разделения труда это требует взаимодействия работников разных предприятий и отраслей, обмен продуктами. Как будет организована эта хозяйственная система?

Кропоткин категорически отрицает централизованное управление «общенародным» хозяйством. Распорядителями общественного хозяйства должны быть автономные союзы людей, объединившихся совершенно свободно ради выполнения какого-либо дела. Согласование вопросов в таких союзах предусматривается на основе консенсуса, причем органы согласования не вольны принимать самостоятельного решения — они лишь ведут предварительные переговоры. В итоге нужно прийти к согласию по любому поводу между всеми людьми, ведь они — равноправные совладельцы всего общественного хозяйства.

Но что будет, если многочисленные стороны не придут к консенсусу? Бесконечная затяжка переговоров? В условиях постоянно меняющихся экономических реалий это означает раскол «единого экономического пространства» на самостоятельные части, которые должны как-то взаимодействовать друг с другом. Собственность перестает быть общей, абстрактное стремление к равенству превращается в равенство возможностей. Возникает потребность в универсальном экономическом посреднике — деньгах. Иная перспектива теоретически возможна лишь при высочайшем развитии духовной культуры и средств коммуникации, предпосылки которого стали возникать лишь во второй половине ХХ века. Но и в наше время рано говорить о том, что этот процесс зашел достаточно далеко, чтобы обеспечить быстрое согласование интересов групп с разными интересами, тем более согласие большинства людей.

Таким образом, стремление немедленно ввести и коммунизм, и анархию в условиях индустриального общества, современного Кропоткину, порождает множество проблем. Их решение кажется простым, только если принять за аксиому ряд очень спорных предположений. Например, о пробуждении альтруизма в массе тружеников в условиях тотального разрушения современной им цивилизации; о готовности трудящихся немедленно организовать общество всеобщего достатка простым перераспределением накопленных прежде продуктов; о способности большого количества участников гигантских союзов немедленно договариваться друг с другом по множеству самых разных вопросов и т. д.

Основным субъектом общества, по Кропоткину, первоначально должна стать большая территориальная община (Париж с округой, например) — это уже все-таки не весь мир и даже не целая страна. Все принадлежит не всем, а территориальной коммуне, от имени которой действуют ее органы самоуправления. Мало того, несмотря на уравнительные принципы социальной революции, другие коммуны вовсе не обязаны просто так снабжать Париж продовольствием. Это предполагает взаимовыгодный обмен без единого плана, что де-факто ведет к признанию рыночных отношений между территориальными общинами.

Правда, Кропоткин надеется, что сами коммуны вскоре перейдут к самообеспечению, сформировав индустриально-аграрные территориальные комплексы, которые вскоре покончат с мировым разделением труда. Но поскольку он не призывает к примитивизации жизни до уровня средневекового натурального хозяйства, создание таких территориальных комплексов требует экономического рывка, построения в каждой коммуне комплекса производства всех видов продуктов, которые производит мировое хозяйство. Из этого следует, что от революции до создания развитой экономики автаркичных общин предстоит длительный период экономического развития.

Как идти по пути самоорганизации

Кропоткин считает, что нельзя судить о возможности самоорганизации по жизни в небольших коммунах, во множестве создававшихся энтузиастами общинной жизни в XIX — начале XX века: «…Ошибка коммунистов состояла в том, что они непременно желали устроиться по образцу семьи и основать “великую семью братьев и сестер”. Ради этого они селились под одним кровом, где им приходилось всю жизнь оставаться в обществе все тех же “братьев и сестер”. Но тесное сожительство под одним кровом вообще вещь нелегкая. Два родных брата, сыновья одних и тех же родителей, и то не всегда уживаются в одной избе или в одной квартире…

Первым условием успеха коммуны было бы оставление мысли о фаланстере и жизнь в отдельных домиках, как это делают в Англии.

Затем, маленькая община не может долго просуществовать. Известно, что люди, вынужденные жить очень тесно, на пароходе или в тюрьме, и обреченные на то, чтобы получать очень небольшое количество внешних впечатлений, начинают просто не выносить друг друга (вспомните собственный опыт или хоть полярного исследователя Фритьофа Нансена со товарищи). А в маленькой общине достаточно двоим стать соперниками или перейти во враждебные отношения, чтобы, при бедности внешних впечатлений, община от этого распалась. Удивительно еще, что иногда такие общины могли существовать довольно долго, тем более что все такие братства еще уединяются от других.

Поэтому, основывая общину в десять, двадцать или сто человек, и следовало бы знать заранее, что больше трех или четырех лет она не проживет. Если бы она прожила долее, то пришлось бы даже пожалеть об этом, потому что это только доказывало бы, что ее члены или дали себя поработить одним из них, или совершенно обезличились.

Но так как можно заранее быть уверенным, что через три, четыре или пять лет часть членов общины пожелает отделиться, то следовало бы, по крайней мере, иметь десяток или два таких общин, объединенных союзным договором. В таком случае тот, кто по той или другой причине захочет оставить свою общину, сможет, по крайней мере, перейти в другую, а его место может занять кто-нибудь со стороны. Иначе коммуна расходится или же (как это бывает в большинстве случаев) попадает в руки одного из членов — наиболее хитрого и ловкого “брата”. Эту мысль о необходимости союзного договора между коммунами я настоятельно рекомендую тем, которые продолжают основывать коммунистические общины…

Маленькие общины, основывавшиеся за последние тридцать-сорок лет, гибли еще по одной весьма важной причине. Они уединялись “от мира сего”. Но борьба и жизнь, одушевленная борьбою, для человека деятельного гораздо нужнее, необходимее, чем сытный обед. Потребность жить с людьми, окунуться в бурный поток общественной жизни, принять участие в борьбе, жить жизнью других и страдать их страданиями особенно сильна в молодом поколении. Поэтому, как это отлично заметил мне Николай Чайковский, вынесший это из личного опыта, молодежь, как только она подходит к восемнадцати или двадцати годам, неизбежно покидает свою общину, не составляющую часть всего общества; и молодежь неизбежно будет покидать свои общины, если они не слились с остальным миром и не живут его жизнью…

Общественным реформаторам нужна борьба, близость умственных центров, постоянное общение с обществом, которое они хотят реформировать, вдохновение наукой, искусством, прогрессом, которых нельзя получить из одних книг».

Кропоткин верит, что в больших, многотысячных общинах дело пойдет лучше: «Мы уже видели, что в больших коммунах, как у семи тысяч духоборов в Канаде, экономический успех был полный и быстрый».

Переход к коммунистическим отношениям еще не гарантирует свободы личности: «Коммунизм — учреждение хозяйственное; и, как таковое, он отнюдь не предрешает, какая доля свободы будет предоставлена в общине личности, почину личности и отпору, который встретит в отдельных личностях стремление к утверждению навеки однажды установленных обычаев. Коммунизм может стать подначальным, и в таком случае община неизбежно гибнет; и он может быть вольным и привести в таком случае, как это случилось даже при неполном коммунизме в городах XII века, к зарождению новой цивилизации, полной сил и обновившей тогда Европу.

Из этих двух форм коммунизма — вольного и подначального — только тот и будет устойчивым и будет иметь задатки прогресса в жизни, который, принимая во внимание стесненность теперешней жизни, сделает все что возможно, чтобы расширить свободу личности во всех возможных направлениях…

Имея анархию как цель и как средство, коммунизм станет возможен, тогда как без этой цели и средства он должен обратиться в закрепощение личности и, следовательно, привести к неудаче».

Но нерешенные вопросы остаются. Кто в огромной коммуне будет организовывать, принимать решения. Все? Что делать, если «все» не договорятся? Все-таки это тысячи, а то и миллионы людей. А поводов для социально-экономических разногласий множество. Получают все по потребности или, если образуется дефицит (а как ему не образоваться), — поровну. Но тогда необходимо, чтобы все и работали поровну, причем с максимальной отдачей. А что делать, если обнаружатся «лентяи», которые откажутся трудиться в анархической коммуне или будут работать спустя рукава, для вида? Принуждать их к труду нельзя, но кормить их коммуна тоже не обязана. Если лентяи откажутся делать хоть что-нибудь «признанное общественно полезным», они должны будут покинуть коммуну. Но очевидно, что при отсутствии иных стимулов к труду, кроме моральных, лица, равнодушные к анархической морали (а первоначально это далеко не отдельные индивидуумы), будут формально исполнять какую-то работу, фактически саботируя ее. Такая ситуация гасит стимулы к труду и у самоотверженных работников — трудно отдавать свои силы обществу, когда этим пользуется лентяй, валяющий дурака у тебя на глазах.

Вопрос о «лентяях» показывает, насколько реализация анархо-коммунистической модели непосредственно зависит от этики. По замыслу Кропоткина, анархо-коммунистическое общество будет состоять из альтруистов. Следовательно, необходимо воспитывать альтруистов уже в рамках капиталистического общества. Предпосылкой анархической революции является способность большинства людей разделять анархическую этику еще до наступления анархии. И здесь Кропоткин возлагает надежду на заложенное природой в человека начало взаимопомощи: «Великое значение начала взаимной помощи выясняется, однако, в особенности в области этики, или учения о нравственности… В практике взаимной помощи, которую мы можем проследить до самых древнейших зачатков эволюции, мы, таким образом, находим положительное и несомненное происхождение наших этических представлений, и мы можем утверждать, что главную роль в этическом прогрессе человека играла взаимная помощь, а не взаимная борьба. В широком распространении принципа взаимной помощи, даже и в настоящее время, мы также видим лучший задаток еще более возвышенной дальнейшей эволюции человеческого рода».

Но пока современная нравственность не привела к возникновению анархического самоорганизованного общества. Следовательно, необходимо формировать более альтруистичную и рациональную этику, которая обеспечит мотивы для самоорганизации людей.

Кропоткин считает, что противопоставление альтруизма и эгоизма бессмысленно, ибо альтруистическое поведение в конечном итоге ведет к пользе каждого. Чтобы доказать это, Кропоткин предлагает людям брать пример с муравьев: «Живи заодно с массами, и тогда, что бы с тобой ни случилось в жизни, ты будешь чувствовать, что заодно с твоим бьются те именно сердца, которые ты уважаешь, а против тебя бьются те, которые ты презираешь. Когда мы это говорим, чему мы учим, — альтруизму или эгоизму?… Если бы муравьи не находили бы все сильного удовольствия в общей работе на пользу муравейника, муравейник не существовал бы… Никогда, ни в какую эпоху истории, ни даже геологии благо индивида не было и не могло быть противоположно благу общества. Во все времена они оставались тождественны… Вот почему различие между альтруизмом и эгоизмом, на наш взгляд, не имеет смысла».

Если так, то интересы всех индивидуумов тождественны между собой. В конечном итоге — может быть, а в реальной жизни по реальным вопросам — нет. Массы людей, которым предлагается жить по закону муравейника, имеют очень разные представления о жизни.

В конце жизни Кропоткин пришел к выводу о необходимости специальной разработки анархической этики. Отринув этику традиционных религий, авторы социальных доктрин в конечном итоге не могут обойтись без этической составляющей своих учений. Этические поиски Кропоткина привели все к тому же «золотому правилу нравственности», известному еще до Христа и признаваемому христианством: «Поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы в тех же условиях другие поступали с тобой».

Социальные структуры во многом зависят от нравственной традиции и этических представлений, но и нравственность исторически формируется социальными структурами.

Кропоткин прав в том, что этот фактор нельзя игнорировать, но и Михаил Бакунин прав в том, что сама по себе нравственная проповедь даст ограниченные результаты — классовое общество легко изолирует чудаковатых альтруистов. Носителями этики будущего должны быть деловые самоотверженные революционеры. Христианская моральная проповедь не сделала массы христиан альтруистами. Но и создание нового общества невозможно без нравственных сдвигов. Эти два процесса не должны отрываться друг от друга.

Кропоткин не сводит свой коммунизм к сообществу территориальных автаркичных коммун. Постепенно коммуны превратятся в экстерриториальные сообщества: коммуна «не территориальная агломерация; это скорее родовое понятие, синоним группировки «равных», не признающих ни границ, ни стен». Таким образом, это уже не люди, живущие вместе, а субкультура, связанна культурными узами и открытая вовне: «Социальная коммуна организуется путем свободной группировки, которая разрушит стены и уничтожит границы. Возникнут миллионы коммун, но не территориальных, а готовых протянуть друг другу руки через реки, горные хребты, океаны, и объединить в одну единую и единородную семью “равных” всех индивидуумов, рассеянных по различным концам земного шара».

Пожалуй, только в эпоху интернета это явление приобретает зримые очертания. В чате все равны, нет границ, стен, территориальных привязок — модель коммунизма по Кропоткину. Увы, пока только модель, ибо виртуальное равенство не сохраняется там, где начинается раздел ограниченных ресурсов. А ресурсы, необходимые человеку, все еще весьма ограничены.

Доказывая легкость согласования интересов различных коммун после того, как специализация будет сведена к минимуму, Кропоткин приводит примеры преимущественно из рыночной практики. Ссылаясь на абонементную оплату за газ, воду, пользование библиотекой и др., Кропоткин видит в этих явлениях приближение к коммунизму и доказательство его возможности. Что это — прогрессивная тенденция или присущие любому обществу упрощения оплаты? Ведь, к неудовольствию Кропоткина, и эти «коммунистические» услуги оплачиваются деньгами, и пользователи и работники не имеют голоса в заведовании делом. Значит, это в принципе не коммунизм. Но характерно, что Кропоткин ищет примеры будущего общества в современности. Это значит, что переход к посткапиталистическому обществу не акт разрыва со всеми элементами современности, а процесс преобразования тех структур, которые уже есть в существующем обществе.

Прежде чем совершится анархическая революция, очаги альтруизма должны возникнуть и укрепиться в обществе. Анархия возникает сначала не как всеобъемлющая структура общества, а как субкультура, образ действия части людей: «Анархия — не утопия на будущие времена, а одухотворяющий принцип для действий во всякое время: сегодня, так же как и завтра».

К этому идеалу нужно двигаться постепенно. В 1913 году Кропоткин положительно оценивает прудонистские идеи коллективного владения и сети производственных и потребительских организаций: «Рабочие профессиональные организации, владеющие средствами производства, — вместе с общинами, организовавшими потребление, заступающими государство, — это идея Прудона, которая легла в основу Интернационала». Это уже не «все принадлежит всем», а переходный этап самоорганизации трудящихся, которые распоряжаются хозяйством и территорией.

Уже на Государственном совещании в августе 1917 года Кропоткин выступал за учредительное собрание и федеративную республику — явно переходное состояние, отличное от анархии. В 1917–1918 годах Кропоткин был лидером Лиги федералистов (а не анархистов). и «государственнические» идеи вызвали недоумение со стороны его радикальных поклонников. Вспоминая о своей реакции на само участие, Кропоткин проделал большой путь от чрезвычайно радикальной концепции революции, которая немедленно порождает анархию и коммунизм, к идее постепенного движения в сторону идеала по мере нравственного взросления человечества, создания очагов и субкультур свободной самоорганизации уже в недрах капиталистического общества.