Интервью с топ-менеджером. (Некоторые участники нашего проекта предпочли остаться анонимными. Но мы сочли возможным все равно опубликовать интервью с ними, так как они интересны.)

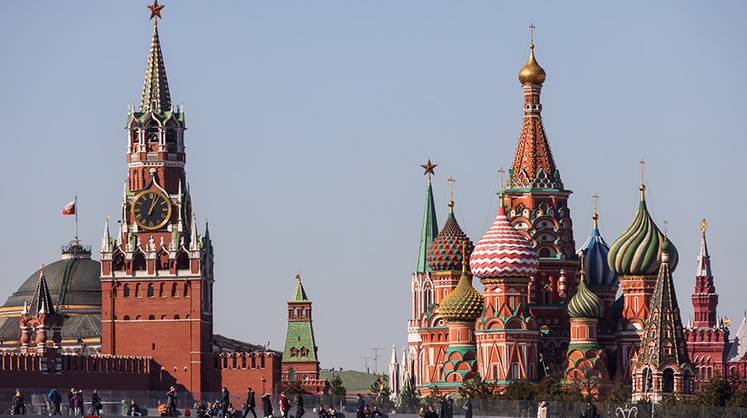

— Три слова, которые, на ваш взгляд, характеризуют Россию?

— Простор, лес, Кремль. «Кремль» — некая крепость, находящаяся в центре, сакральная, защищенная.

— И какая-то государственническая идея?

— Ну конечно. Соответственно, «простор» — характеристика России как чего-то очень большого. А «лес» — естественная среда обитания. Все-таки мы сформировались как нация в лесу. Есть нации, которые сформировались в степи, кто-то — на море.

— И что это значит?

— Из плюсов: мы встроены в эту природную среду и, как мне кажется, в ней себя нормально ощущаем. Из минусов: из-за простора, из-за того, что у нас всегда было много земли, у нас нет культуры конклавов. У западников есть культура конклавов. Известнейший пример — избрание папы римского, когда собрались кардиналы, которые друг друга терпеть не могли, но надо было избрать папу. Их закрыли и сказали: «Ребята, мы знаем, что вы друг друга терпеть не можете, но, пока вы его не выберете, еду никто не получит».

А у нас это отсутствует, потому что нет смысла. Всегда есть возможность сказать: «Либо по-моему, либо без меня». В Западной Европе это делать сложнее. Грубо говоря, ты обречен на своих соседей. А мы исторически развивались в ситуации, когда соседи не являются данностью. Можно их сменить, потому что земли много.

Еще лес дает дерево для избы. Изба строится за какое-то ограниченное количество времени. Если сгорела — ничего страшного, построим новую. А с другой стороны, камня у нас меньше. Это означает, что каменные дома, которые обычно человек строит один раз в жизни, у нас строить сложнее. А раз так, то мы более склонны уходить, если не по-нашему. А поскольку на этом государственность особо не выстроишь, возникает необходимость внешней силы, которая должна определенным образом «привинчивать» к месту.

С Европой в 90-е мы попали в противофазу

— Почему нам не удалось ни стать своими в европейской цивилизации, ни войти в азиатскую?

— В отношении азиатского региона ответ самый простой. Просто потому, что мы европейская страна. Мы культурно ближе сюда. У нас человеческая жизнь в целом стоит существенно дороже, чем в Азии. При всех наших издержках. У нас нет цивилизации, основанной на ирригации, нет заданности, что огромное количество рабов должно рыть каналы, а иначе мы все умрем. Поэтому с азиатским регионом мы можем дружить, но мы генетически разные.

Что касается Европы, то здесь различия тоже есть, но они меньше. Здесь, мне кажется, история следующая. Мы с ними в 1990-е годы попали в очень серьезную противофазу. Европа в 1990-е годы начала очень активизироваться, основной повесткой стала тематика прав человека, меньшинств и так далее. Это связано с тем, что в это время абсолютным электоральным большинством впервые стало сытое поколение. Поэтому напрягаться — «давайте-ка мы сплотим ряды, потому что иначе будет плохо всем», — эта тематика ушла полностью. И, соответственно, в 1990-е годы расцвели различные индивидуалистические вещи. Это наложилось на общекультурный поток, идущий от отрицания фашизма после войны, который сделал в общественном сознании крайне негативными любые ограничения любых меньшинств, любых индивидуальных прав.

У нас в это время была обратная история. Мы испытывали всеобщий развал. От нас хотели, чтобы мы подчеркивали различие, подчеркивали то, что разделяет. А у нас рушилась страна, мы в Чечне воевали, нам надо было каким угодно образом добиться, чтобы оно все не расползлось. Нам рассказывали, условно, о сексуальных меньшинствах, а у нас рождаемость обваливалась. Мы оказались в абсолютном противоходе. И, соответственно, что произошло? Мы на европейцев начали смотреть как на ребят лицемерных, которые нам предлагают какие-то странные вещи, противоположные реальным проблемам, которые у нас существуют. И, кстати говоря, один из элементов этой психологии 1990-х — принципиальный отказ от всего, что хоть как-то отдает милитаризмом, войной, культом победы и так далее. А у нас Великая Отечественная — это нациеобразующая вещь, мы не можем перестать ходить на парады, мы не можем перестать вспоминать Великую Отечественную войну. Поэтому два этих тренда оказались в абсолютной противофазе.

— Хотя политически вроде наоборот. Были всяческие заигрывания, мы стремились, единая Европа…

— Вроде как хотели. Но глубинно эти два тренда прямо противоречат друг другу. Именно те вещи, которые для нас казались необходимыми и важнейшими, там вызывали максимальное неприятие, и наоборот. Вспомним, как Запад отреагировал на ерундовую историю с Pussy Riot… Как можно? Это же права человека, индивидуальность. А у нас: как так можно, в храме? Это же то немногое, что нас объединяет! Поэтому, мне кажется, причина, почему не удалось в случае с Европой, она во многом в этом. Если о культурной стороне говорить.

У нас безусловно есть склонность к расширению

— Назовите три события, определившие логику российской истории.

— Первое — круг событий, связанных с Иваном Третьим, с образованием России как государства, то есть многонациональной большой структуры, присоединение Новгорода, избавление от ига. И очень важно, поскольку в это время рухнула Византия, что мы оказались старшими в семье. Одновременно исчезли две структуры, которые могли бы быть старшими по отношению к нам, — Византийская и Ордынская.

Второе событие — это семнадцатый век, освоение Сибири. То, что нас сделало империей. В это время происходила очень интересная история. Это время, когда многие крупные державы создавали свои империи, причем создавали их горизонтально. Плюс-минус пытались селиться и присоединять территории более или менее климатически близкие. Франция, соответственно, Канаду. Испания и Португалия — Латинскую Америку. Англия — будущие Штаты. Но получилось так, что из всех этих горизонтальных историй удержали свою империю только мы. А удержали мы ее потому, что мы ее неразрывно привязали к себе, сказав, что это не колония, это — мы. И в этом отличие.

И третье — это, наверное, Великая Отечественная и победа в ней. То, что сделало страну сверхдержавой.

Если говорить о людях, то, первый, безусловно, Иван Третий. Вторым все-таки Петра Первого придется ставить, поскольку это очень яркий пример большого очень индивидуального воздействия на судьбу страны. Он создал, укрепил механизм, сделавший возможным удержание этого всего. Семнадцатый век и начало восемнадцатого — это такой «отборочный турнир» в мире. Мир делился на тех, кто будет делить мир, и тех, кого будут делить. И вот петровские реформы — это прохождение Россией «отборочного турнира». Если не проводить его реформы, не создавать регулярную армию, флот и так далее еще пятьдесят лет, то… в общем, я не уверен, что нас бы завоевали, но все невесело. Судьба Польши показывает, что европейские страны иногда тоже делят. А третья фигура — тяжело говорить, но тут выбор между Лениным и Сталиным, к сожалению.

— Важнейшая тема — имперскость. Почему одни нации стали имперскими и это не уходит? Вот Португалия, она уже несколько столетий не империя, но они же особые европейцы. У них другое сознание. На ночных концертах фаду под открытым небом, с факелами, молча сидят, взявшись за руки, седовласые мужчины и женщины с прямыми спинами, их глаза полны ностальгии и достоинства. Традиция, тоска по великой Португалии живет. Откуда это берется? А вторая часть вопроса — можно ли это изжить? Можно ли перестать быть империей? Можно ли России стать похожей на Чехию? И мечтать о красивом палисаднике у дома и поездке летом на воды в Карловы Вары? Просто иметь достойную, комфортную жизнь и перестать думать о том, как живут соседи, не проецируя все время свои ценности, идеологию куда-то.

— Тут несколько важных очень вопросов. В отношении нашей имперскости, почему у нас это получилось или нет, исходная концепция «леса» и «простора» благоприятствует, конечно, расширению. Второе. Не хочу говорить, что мы самые толерантные, нет, конечно. Чемпионат мира по толерантности мы не выиграем, но исторически Россия умела, вплоть до девятнадцатого века умела, необидно ассимилировать народы и элиты, вбирать в себя. Если в случае англичан и голландцев тематика браков с жителями Индии — это что-то крайне редкое и тяжелое, то по мере продвижения русских в Сибирь даже темы такой нет. Конечно да! Приняла она православие более или менее в каком-то виде, и скорее всего венчали, и нормально. В этом плане мы очень-очень нерасисты.

Так что у нас первое — это склонность к расширению. Второе — это умение сожительствовать с другими народами.

Но это все длилось до девятнадцатого века. Тогда Европа начала строить национальные государства. А у нас то не получалось, потому что национальное государство — это такой механизм, когда ты от человека требуешь не абстрактной лояльности государству или государю, а приемлемого для тебя ответа на вопрос «кто ты?». И очень тяжело соблюсти разумные правила. И в этом плане в девятнадцатом веке мы показали себя крайне неубедительно.

— А в двадцатом?

— Сложный вопрос. На самом деле, где-то себя показывали очень неплохо. При всем моем неприятии большевизма нельзя не признать, что с точки зрения решения национального вопроса они его, в общем, решили. Потому что они реальные некие вещи сказали: «Ребята, ладно. Это все не важно. Есть общая идея интернациональная…».

Да, дорогой ценой. Как потом выяснилось, путем закладки мин, в том числе под Россию, но тем не менее.

И третья часть в отношении имперскости. Мне, честно говоря, не очень нравится бинарная модель: ноль — один. Либо мы Люксембург, либо мы орден меченосцев, который ни о чем не думает, кроме как о реализации миссии. Мне кажется, что не работает ни первое, ни второе. Первое не работает, потому что мы уже большие, у нас уже предание, история и мы уже никуда не денемся от сопоставления себя с предками. И, грубо говоря, мы, наши дети, внуки и далее будут читать «Полтаву» Пушкина, про походы Суворова и про Великую Отечественную и не смогут не соотносить с их сегодняшним днем и задавать вопрос: «Ну и…?». В отличие от условной Бельгии, Люксембурга и так далее.

— А в отличие от Португалии, например?

— Португалия, как и другие страны, всегда проводила различие: вот это Португалия, а вот это — колонии. Это Франция, а это — колонии. Были исключения. Алжир считался частью Франции, но именно поэтому там была такая кровавая война. Это Великобритания, а это — колонии. Это не тождества. Соответственно, потеря колоний — это потери с некоторыми исключениями, но они происходили менее болезненно, потому что страна не чувствовала, что у нее отрезают палец. Это не палец, это сумка моя вторая.

А в нашем случае вся территория рассматривалась как «мы». Это часть нас. И одна из причин поражения белых в том, что они абсолютно не были готовы идти на какие-то компромиссы в этом. Когда им объясняли: «Слушай, Финляндия — всё. Она уже ушла. Это Финляндия». На что Колчак и Деникин говорили: «Вы что? Это часть русской земли! Как я, русский офицер, могу позволить кому-то позволить забрать часть русской земли?

И теперь вопрос про «возделывать свой сад». Мне кажется, что какие-то элементы «чешскости» в части обустройства пространства и возделывания сада нам не помешают. Тут не грех поучиться. Кстати, это тоже одна из особенностей нашей страны: нам неплохо удавалось учиться, когда мы хотели это делать.

И я не вижу здесь противоречия. Надо и возделывать жизнь вокруг себя, и в то же время сохранять, чтобы на карту не было больно смотреть.

Слова «спасение» я побаиваюсь, честно говоря

— Есть ли у России миссия? Многие считают, что ее миссия — спасение, в частности спасение традиционных ценностей.

— В некую миссию вневременную я не верю. В истории России существовали периоды, когда элита страны и, наверное, даже в существенной степени народ действительно воспринимали что-то как миссию, но, во-первых, это были разные миссии. И во-вторых, это были определенные периоды. Понятно, что был какой-то период, когда Россия осталась единственным православным царством и миссия государства воспринималась как защита православной веры в самом прямом понимании.

То есть мы собираем налоги для того, чтобы выкупать из плена наших, православных. Мы для чего делаем крепостное право? Чтобы дворяне могли служить в армии и защищать православных от басурман. Понятно, что эта миссия существовала какой-то период времени, но уже в петровское время это стало не так.

Тогда страна уже сложилась. То есть еще не сложилось «мы», но сложилось такое «прото-мы». Мы как нация, собственно, сформировались только в двадцатом веке. Но у этого «мы» или «прото-мы» есть какой-то общий интерес, и государство пытается его защищать, в том числе за пределами границ.

— То есть в этом никакой особости нет? Это естественное следствие большой страны?

— Да. А что? Китай интересовался Вьетнамом, и уйгурами, и Японией, и Индией. В какие-то моменты своей истории интересовался активно: армии посылали, до Ташкента доходили. В какие-то моменты больше закрывались, но продолжали, тем не менее, следить, а что там происходит вокруг. То же самое Британская империя. Это вообще нормально.

— Транслируемый общественный дискурс, что сейчас одна из возможных миссий — «мы защищаем традиционные ценности». Не «родитель один» и «родитель два», а мужчина и женщина, почитание старших и так далее.

— Нам это близко, безусловно, и для нас эти ценности реально важны. Но сказать, что это, во-первых, разделяют все, будет неправильно, а во-вторых, делать это основой. У нас в доме так, а у вас в доме иначе. Да и ладно. Это их дело. До известной черты, мне кажется, что так более правильно.

— Еще одно слово возникает — «спасение». Тоже пограничное с религиозным дискурсом. Мы заповедник ценностей, и мы их храним и, видимо, как-то развиваем. Или вообще слово «миссия» тебе не очень нравится?

— Я его побаиваюсь, откровенно говоря. Потому что оно очень уж обязывающее и из него очень легко может получиться либо массовое лицемерие, либо казарма. В мусульманском или в японском обществе не прокламируют многие ценности просто в силу того, что они сами собой разумеются. Не выходит японец и не говорит: «Значит так. Нашими принципами являются уважение старших, сохранение лица». И то же самое у мусульман. И тем не менее в этих цивилизациях есть определенный набор ценностей. Некоторые вещи просто не надо проговаривать. Они сами собой разумеются.

Но один мостик к тем, кто считает миссию возможной, я все-таки, построю. Для нас очень важно понятие справедливости. Это такая серьезная доминанта. Долгий разговор почему, но цивилизация западноевропейская, может быть в силу влияния Рима, с большим упором в сторону права — dura lex sed lex. А у нас, конечно, справедливость, как бы она ни понималась, превалирует над правом.

Со всеми издержками этого. И в этом смысле мы гораздо больше, чем, скажем, наши западные соседи, склонны что-то делать для ликвидации несправедливости. Условно говоря, наверное, Россия могла многое выговорить у Запада за отказ от поддержки сербов в 1999‒2000-м. Но это же несправедливо. То есть наша поддержка сербов была абсолютно нерациональной. Мы, заведомо более слабые, что-то визжали, показали всему миру нашу полную неспособность что-то делать тогда, вынуждены были утираться и отползать, но тем не менее… Но это не про миссию, это про какие-то внерациональные вещи в нашем поведении как нации и как страны.

В истории любой страны есть разные страницы

— Как относиться к своей истории? Нужно ли гордиться, желательно ли?

— Это нормально. Я бы сказал, у людей бывает, что не повезло с родителями. Кто-то вообще вырос в детском доме, но тем не менее некой нормой является уважение к родителям, гордость. Бывают исключения? Конечно бывают.

— Как относиться к сложным страницам?

— В истории любой страны существуют страницы героические и позорные. У нас в 1991 году разваливалась страна, вот это все — Крым, Донбасс и прочие — терялись, но какая исчезающе малая доля людей, включая, например, меня двадцатитрехлетнего, вообще об этом задумывалась? То есть нация в целом показала пример абсолютного инфантилизма. Если сравнивать поведение нас тогдашних с поведением людей в некоторых других странах, то мы в 1991-м инфантилы полные. То же самое, кстати говоря, в феврале 1917-го. Замечательная фраза: «Мы тамбовские — до нас немец не дойдет».

— Но надо сказать, что и элиты продемонстрировали такую же инфантильность.

— Конечно. Я же о нации в целом говорю. И во внешней политике далеко не все наши действия даже по меркам того периода морально оправданны. Но это же у любой страны так. Французы могут гордиться условно Де Голлем и сражающейся Францией, но в 1940 году нация спешила скорее поднять лапки, и когда пришло сообщение, что Франция капитулировала, на улицы многих городов выбежали восторженные толпы: «Как здорово! Мир наступил!».

Тут я не делал бы из нас какое-то особое исключение.

— Вообще, вся история человечества довольно брутальна. Более или менее брутальна ли наша история по сравнению с известными тебе аналогами?

— Нет.

— Можно ли считать Россию агрессивной державой?

— И да и нет. Не больше, чем другие. Мы ни разу не ангелы. И мы завоевывали, и нас завоевывали. Испанцы с индейцами не всегда по-доброму обращались. Но и разговоры о том, что мы мирно присоединили всю Сибирь, — это, конечно же не так. И обижали, и истребляли, было дело.

В нашей культуре заложено бескорыстие

— Какой для тебя желаемый или идеальный образ России, о котором ты мечтал для себя и для своих детей?

— Я в ранние школьные годы интересовался космосом, Марсом и так далее. Я помню тогдашние книжки, статьи, там было как само собой разумеющееся, что уже через десять лет, максимум пятнадцать полетим на Марс. То есть представление о том, что оно уже вот-вот, было. И только где-то в 1980-е стало понятно, что немножко не получается.

И, может быть, это на меня сильно повлияло, но мне кажется, что в будущем, которое поддается моему прогнозированию, это пятнадцать-двадцать лет, будет гораздо больше от сегодняшнего дня, чем от 2200 года. Я считаю, что сохранится государственная форма жизни общества. Сохранится семейная форма жизни людей. Я не верю в принципиальное, прямо радикальное изменение за эти десять-пятнадцать лет энергетической основы человечества. То есть термоядерный синтез, даже если он появится, не успеет стать чем-то меняющим жизнь радикально. Наверное, заметным будет какой-то прогресс в медицине, но вряд ли за это время он станет таким, чтобы поставить под сомнение саму основу человека. То есть я не думаю, что через пятнадцать лет вопрос бессмертия или близкого к этому станет сколь угодно практическим.

— Там может быть другая неприятность. Я, по крайней мере, ее боюсь. Когда начнут искусственно улучшать генетически. Вот это будет расизм с большой буквы.

— Да, это серьезная история. Я, кстати, читал переживания по этому поводу у Бржезинского. Причем он как раз и говорит, что до сего времени, когда какая-то нация или какой-то класс объявлял себя априори лучше других, это вызывало усмешку, потому что всегда можно было привести контраргументы, которые обесценивали бы эти вот вещи. Но, говорит он, представьте себе ситуацию, когда у определенных стран будет доступ к технологиям и их представители будут лучше, умнее, сильнее и это станет не каким-то заявлением, а очевидной реальностью. И тут, конечно, возникает вызов для человечества. Поскольку возникают «мы» и «они». И это реально серьезно. Но такая медико-биологическая история — за горизонтом десяти лет. Это действительно может быть серьезным вызовом и стране, и человечеству.

А если говорить о каком-то образе страны, чего бы хотелось? Нам надо у себя воспитывать культуру конклава, прямо надо.

— А какие могу быть шаги? Нужны какие-то кейсы, песочницы, как модно говорить?

— В нашей культуре заложено, мы очень это любим и поддерживаем, бескорыстие. Когда мы сталкиваемся с тем, что человек что-то точно делает не для себя, в нашей культуре это очень сильно приветствуют. И с другой стороны, обратная сторона этого же в нас заложена, а в 1990-е годы это усилилось, — это боязнь стать средством чужого обогащения или чего-то такого.

И, наверное, механизмы формирования доверия — это расширение совместной благотворительности. Я считаю, что 4 ноября — это прекрасно выбранный праздник, но он удивительно неправильно подается и пропагандируется. То есть его начали пропагандировать как праздник еще одной военной победы. Но в обществе, в котором было 9 мая 1945 года, бессмысленно говорить еще об одном празднике военной победы. Тут на самом деле идея совершенно другая: люди в 1612 году в ситуации полностью разваленного государства друг другу поверили и создали из ничего ополчение, то есть начали сдавать деньги каким-то малопонятным людям, начали объединяться в отряды с другими людьми, которых, в общем, не очень любили: казаки, дворяне, посадские, друг к другу у них масса счетов была. Тем не менее люди нашли возможность друг другу поверить, создали второе ополчение и спасли страну. Для меня празднование 4 ноября и создание каких-то ритуалов приуроченных, совместные добрые дела — это как раз механизм формирования доверия.

А вообще, градус доверия в обществе определяет, насколько комфортно в нем жить. В позднесоветском обществе, кстати говоря, градус доверия был довольно высоким по мировым меркам. Его на самом деле довольно легко измерить. Существует международная методика. Если коротко, она сводится к проценту людей, отвечающих на вопрос: «Как вы считаете, можно ли доверять незнакомым людям?» Максимальный уровень «да» — это страны Скандинавии, естественно, потому что они однородные. У них процентов 60 отвечает «да». Минимальный уровень в Нигерии: 10 процентов. А знаешь почему? Потому что в течение трех столетий наиболее прибыльным с огромным отрывом от остальных видов деятельности в Нигерии была продажа твоего соседа в рабство. Доверие жестоко наказывалось.

Так вот, в позднем Советском Союзе уровень межличностного доверия был где-то, по-моему, 34‒36. И это отчасти определяло некую теплоту отношений, которая существовала. В 1990-е годы произошло обрушение всего. И показатель доверия спустился к 20. Опять же потому, что в 1990-е годы доверие наказывалось. Общая система была устроена так, что недоверчивость вознаграждалась экономически, а доверие — наоборот. Соответственно, если мы вернемся к позднесоветскому уровню взаимного доверия, сохранив при этом рыночную экономику, это очень сильно изменит нашу жизнь, и, в принципе, это на горизонте десяти-пятнадцати лет вполне достижимо. Мировая история знает такого рода примеры.

Теория игр

— Не хочется на этом заканчивать, но вот эта жутковатая фраза Путина: «Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?». Как ты к ней относишься?

— Я спокойно к этому отношусь. Представим себе две страны, А и В, с интересами, которые сильно не сходятся. Страна А говорит: «Я для достижения своих целей готова пойти на все». Пойдет она или нет, мы не знаем, но она это говорит. А страна В говорит: «Я для достижения своих целей готова пойти на все, но только чтобы кровь не пролилась». Что в этой ситуации делает страна А? Заведомо зная, что страна В ограничена в части пролития крови, спокойно поднимает ставки до ситуации, когда страна В принимает решение: либо должна уступать, либо проливать кровь. И страна В уступает. Если бы страна В это не сказала, то страна А пятьдесят раз бы подумала, а надо ли поднимать, а кто его знает? Я это скорее так понимаю. Теория игр.