В конце XIX — начале XX века в России возник тренд на старину. Стали «открывать» древние доски, расчищать слои, напластования позднего времени, добираясь до первоначального вида иконы. И русские люди впервые увидели шедевры своей культуры. Интерес к иконе не угасал и в XX веке. Пожалуй, только нарастал. Европейские коллекционеры стали включать восточную религиозную живопись в свои собрания. Среди прочих интерес, удивление и восторг всегда вызывала псковская икона, отличающаяся особой глубиной цвета и ярко выраженным аскетизмом. «Псковские иконы уступают новгородским в твердости рисунка и живописной сноровке. Исполнение их немного тяжеловато и лишено внешнего блеска. Но псковская икона всегда поэтична. Ее жгучие краски живут, движутся и вспыхивают внутренним огнем», — писали искусствоведы Михаил Алпатов, Ирина Родникова и Тимофей Гейченко.

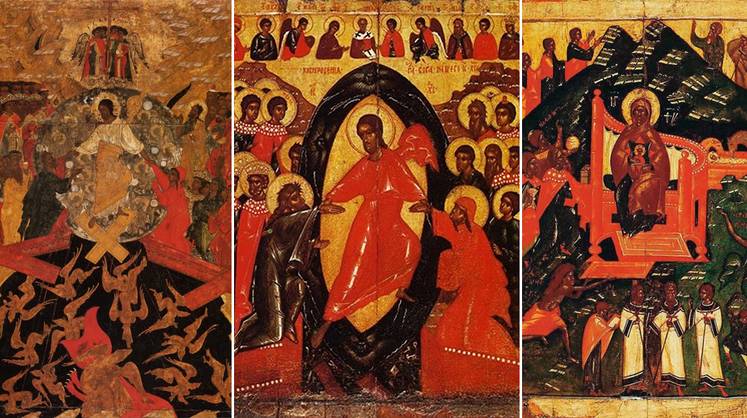

Обратите внимание на мандорлу вокруг Спасителя, вот эту заостренность. Он опускается и стоит на дверях порушенного ада. Ему противно все здесь. Он хочет оттолкнуть его. И вот эта линия бликов показывает, что он через секунду взлетит

Мои современники, как и я сам, о наличии в нашей культуре этого удивляющего мир явления знают мало. Собрание псковской живописи выставлено в псковском историческом музее, расположенном в палатах купца Поганкина. Где я и оказался с редакционным заданием.

Псковский музей-заповедник — один из старейших музеев России. Он был открыт в 1876 году как Псковский археологический музей силами местных краеведов. Даже в годы революции и войн музей не закрывался. В статусе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника существовал с 1979 года. С 2019-го по 2022-й входил в состав Псково-Изборского музея-заповедника. Музей насчитывает более 750 тысяч единиц хранения и включает в себя коллекции археологии, нумизматики, рукописных и старопечатных книг и документов (древлехранилище), иконописи и других произведений церковного искусства, русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, фарфора, предметы декоративно-прикладного искусства.

Ася Иванкина, искусствовед и художник, отвечает на мой первый вопрос: что такое икона?

— Икона — это не объект искусства, чтобы его вешать на стену и любоваться. Икона — это окно, способ связи с божеством. То есть это окно в символическое пространство. Она и правда, особенно в начале, была похожа на окошко: делали даже такое углубление, как рамку. Сохранились в основном только храмовые, большие, остальные утрачены. В музее это храмовые образы, большие окна, когда ты приходишь в храм, который сам по себе символическое пространство, и здесь они прямо во весь рост стоят. Но и дома можно было иметь свой «радиоприемник» для индивидуальной связи. Иконы висели на входе, в доме могла висеть икона, на входе в хлев могла висеть маленькая икона или крест, обязательно красный угол, ну и храм. Мастера, я так понимаю, были не просто местные художники. Это были ремесленники, которые передавали свое ремесло из поколения в поколение. Мастерские откопали в Новгороде. В Пскове, к сожалению, из-за свойств почвы ничего не сохранилось. А в Новгороде раскопали целую усадьбу художника. Это был местный житель, горожанин, который занимался иконописью, и видно, что у него дома свое производство, своя печь. Он сам производил красители, сам готовил доски, покрывал их грунтом. Там у него была маленькая печь, где он плавил ртуть, чтобы сделать эту красную киноварь. И заказы у него были — домашние иконы, храмовые иконы. Были и ученики, потому что местная школа появилась. Местные мастера что-то сами изобретали, как делать доску, как левкасить, потому что техники разные, как класть краску, какие сюжеты рисовать. То есть это была такая часть жизни средневекового города. Расцвет псковской живописи приходится на пятнадцатый век, когда Псков еще независим. Это большой город по средневековым меркам. Он торгует с Европой, у него свой архитектурный стиль, свой стиль живописи.

«Да в псковской иконописи никто не разбирается!»

Мы сидели с Тамарой Шулаковой, псковским искусствоведом, на втором этаже местной библиотеки, в зале для собраний, и листали альбомы с иконами псковской и московской школы, а также с фресками в ее собственной книге. Я уже побывал в музее и в двух монастырях, но в силу своего малого таланта нуждался в комментариях. Тамара Васильевна была щедра: мне, незнакомому корреспонденту из столичного издания, она рассказывала то, что, наверное, рассказывает своим любимым студентам. С историями из жизни, которые лучше ученых трудов передают суть того, что надо вынести, если попал в мир русского Средневековья.

— Могу сказать про себя, что знаю только то, что ничего не знаю. Еще пятнадцать лет проживу, и вряд ли буду знать больше об этой школе, — начала рассказ про псковскую икону Тамара Васильевна. — Когда-то давно я зашла в Московский Кремль, в Благовещенский собор, который, как известно, в том числе расписывали псковичи. Там есть четырехчастная икона. Она вызывает у всех ступор. Практически она не расшифрована до сих пор. Это шестнадцатый век, времена митрополита Макария. Там я подошла к обшарпанному столику консультации, спросила, что вы мне скажете про четырехчастную, надеясь, что сейчас искусствовед мне какую-нибудь новость сообщит. Она так махнула ручкой и сказала: «Да в этой псковской живописи никто не разбирается!» Я боюсь, что она сказала правду. Понимаете? Есть пять от силы человек, которые хоть чуть-чуть в ней, как говорила моя преподавательница, «расчухали». И я не льщу себя надеждой, что я к этому числу отношусь, но я все время очень трепетно ее изучаю, тем более что у меня сторонний взгляд. Я родилась практически в Японии, на Кунашире, отец у меня был военный, четверть века я провела в Сибири и, в общем, очень ее люблю. Но когда я сюда приехала, вспомнила слова мамы: «Прекрасна ваша Сибирь и ваши люди, но лучше Пскова нет ничего».

Мама возила по всяким гарнизонам книжку Юрия Павловича Спегальского, это легендарный человек, которому мы обязаны тем, что у нас в Пскове хоть что-то сохранилось не только от икон, а вообще от храмов, потому что он это все восстановил. Предложение советской администрации, естественно, было снести все, оставить для старушек один какой-нибудь на задворках храмик и построить новое социалистическое жилье для народа. И если бы не Спегальский и еще три-четыре «фаната», у нас Пскова бы вообще не было. Но мы до сих пор ни музея реставрации не имеем, ни музея архитектуры, ни музея фрески, которая у нас самая важная. Поэтому можно сказать, что вся эта школа сохранена не благодаря, а вопреки. Усилиями отдельных эксклюзивных людей, которые в глухие советские суператеистические годы сумели перевернуть ситуацию и вообще сделать эталон реставрации, насколько было можно в те беднейшие годы.

Сейчас у нас как раз юбилейные дни блокады Ленинграда. А Спегальский в Ленинграде застрял в блокаду. Ну, не застрял — его нашли, потому что он был единственный архитектор, который имел навыки верхолаза. И вместе с альпинистами они позакрывали все шпили Адмиралтейства, Петропавловки и прочее. Тем самым он был просто спасителем Ленинграда. Но в блокаду по колено в этой грязи и жиже в ужасе и в морозе он знаете о чем думал? О том, как ему восстанавливать послевоенный Псков.

Тамара Васильевна показывает мне древнюю фреску:

— Смотрим на Собор Богоматери. Понятно, что это праздник восьмого января. После Рождества Христова, когда все силы небесные, начиная с Богородицы и кончая пастухами, волхвами и другими, прославляют Богоматерь на престоле как Царицу Небесную. Любой собор Божией Матери — Московская школа, Новгородская — кого бы на руках держала Богоматерь? Самого Христа. Посмотри, что она держит. Она держит икону Христа. Это невиданно. А вот почему? Почему они не изобразили, как Рафаэль, какую-нибудь замечательную тему «младенец и Мадонна?» Это всегда вызывает умиление. Это беспроигрышно. А псковские хотели, чтобы вы понимали суть Богоматери. Богоматерь — это Царица Небесная, и родила она Богочеловека, а не просто младенца. Так они борются с ересью, так понимают веру, как почти никто. «Псковские иконы резко выделяются среди всего русского и византийского искусства. Точных эквивалентов им нет. В них все особенное. Экспрессия жестов, сверхинтенсивный цвет, характерные типы лиц, сверлящие взгляды, эмоциональная страстность, духовная напряженность. В них все экстремальное», — читает Тамара Васильевна текст Ольги Поповой.

«У меня получилось, что в Пскове каждый второй был художник»

Ася Иванкина повторяет слова Тамары Васильевны:

— Наверное, самое характерное, что псковские иконы очень экспрессивные, в них очень много движения, в отличие от новгородских, которые более геральдические. Московская школа понежнее, и там больше чувства, а в Пскове «движуха». И у них очень суровые лица. В новгородских иконах тоже тяжелый взгляд, но в псковских, мне кажется, еще более суровый. И посмотришь на псковские иконы, у них у всех такие круглые носы. Кто-то начал это рисовать, и все они рисовали такие кругляшки на конце носа. И близко поставленные глаза. Специфические лица.

Ася работала научным сотрудником Псковского музея-заповедника и водила экскурсии по Мирожскому монастырю. Там яблоневый садик, совсем небольшой, как и монастырь, несмотря на громаду веков, разделяющих и соединяющих нас со средневековыми людьми. Помню, когда я впервые побывал в Пскове, был сезон яблок, и я одно съел. Очень романтичное место. Здесь сохранились фрески XII века, это уникальный случай. Конечно, пришлых мастеров, — греков. Христианство на Руси тогда только укоренялось.

— А сколько лет этим яблоням, ты не знаешь? — спросил я Асю.

— Яблоням не знаю, но, если на них посмотреть, — лет тридцать. Историю сада я не знаю, это древняя традиция — иметь при монастыре сад.

Мы с Тамарой Васильевной пили чай, и она продолжала свой почти монолог:

— Самая суть древнерусских правил жизни и стилей в искусстве заключается в этих двух городах — в Новгороде и Пскове. Вот подпись официальная под изображением Пскова: «Вольный, стольный господин Псков, дом Святой Троицы». Сравним с новгородским: «Вольный, стольный господин Великий Новгород, дом Святой Софии». Понятна разница? «Великий»! Это один и тот же народ. Правда, там словене, а у нас славяне кривичи, другое племя. Но, в общем, это русские. Но в искусстве они предлагают совершенно разные пути. Новгородцы — это олигархия и подчиненные ей группы населения в Новгороде. Псков примерно равный. Здесь противно сказать, что кто-то равнее другого. Здесь была вольная республика, а-ля Древняя Греция. И если у народа такие права, такие полномочия, какие только возможны, если вы живете на этой улице, и у вас нет трех храмов, то вы вообще не патриоты, потому что Бог любит троицу. Если вы в начале улицы поставили храм, то должен быть и в конце, и должен быть в середине. И у вас получается тройная защита.

Тамара Васильевна делится историческим эпизодом, который мне уже доводилось слышать от моего научрука:

— Савва Васильевич Ямщиков рассказывал про Сибирь. Как-то его пригласили в новосибирский Академгородок как выдающегося специалиста-реставратора. Ему сказали: «Там у нас засекреченные академики, так что не вздумайте ляпнуть что-нибудь не то и говорить дольше отведенного времени». «А о чем говорить?» — «Ну, о чем хотите». «Я выбрал Псков, он мне ближе. Сидят академики, один даже опоздал, в очках, щупленький, маленький. И сидит все что-то считает. Я не привык, чтобы меня не слушали, — отметил Савва Васильевич. — Но я не буду же академику делать замечания, я перетерпел, рассказываю про Псков. Говорю: “Ну хорошо, у кого есть вопросы?” Он руку тянет и говорит: “Савва Васильевич, так интересно рассказывали, прям хочется поехать в Псков”. — “Это была моя цель”. — “Я, говорит, хотел спросить, сколько населения в Пскове было в Средние века?” — “Примерно тысяч тридцать — это был средний ганзейский город”. — “А сколько было храмов?” — “Если взять допетровское время, здесь было около ста восьмидесяти храмов вместе с монастырями только в округе Пскова”. Сто восемьдесят храмов на этой маленькой территории! Академик говорит: “Так вот, я считал-считал, они же храмы строили сами, никого не приглашали, из местной плиты. Они раскрашивали его фресками, покрывали огромные площади сами. Но надо же еще икону поставить, а это же другая специализация. Это опять же они. И у меня получается, что в Пскове каждый второй был художник”». Это город художников, потому что искусство церкви — это синтетическое искусство. И это искусство, которым народ, а не отдельный индивидуум владеет.

Другим интересным сюжетом поделилась Тамара Васильевна:

— Мы идем со священником по псковской деревне. И вдруг навстречу мне пожилая женщина. Псковский типаж. Близко поставленные глаза. И я подумала: как с иконы. Я говорю: «Бабушка, здравствуйте». «Тиховадочушь», — слышу. Слово «дочуш» я уже соображаю. Это не сибирское слово, это псковское, это «доченька». Все остальное вообще непонятно. С третьего раза я с трудом сообразила, что она со мной здоровается по-псковски. Вы поняли как? «Тихо ли у вас, доченька?» Я обалдела. Я с этим приехала в Академию художеств в Санкт-Петербург, на Васильевский остров. Я там хоть годик, но послушала Веру Дмитриевну Лихачеву с ее византийским искусством. Я это рассказала. Вот это псковское «здравствуйте». А только Дмитрий Сергеевич вникал в эти дела, в эти школы, в эту разницу. И она приходит на следующую лекцию и говорит: «Дмитрий Сергеевич сказал, что за этим “здравствуйте, тихо ли у вас?” скрыта вся ментальность псковичей. Та деревня находится в десяти километрах от Пскова. И это граница Пскова древняя. Вы представляете, что такое город в десяти километрах от границы? Это пожар постоянный, набеги. Ни один город так не жил, как они.

Принципы псковской демократии определяют художественные задачи, и Тамара Васильевна резюмирует:

— Псковская живопись предельно народна, очень строга, она очень требовательна, она не занимается ерундой. Они здесь выживают, они не будут вам цветочки писать всевозможные. Они будут писать сущность веры. Смотрите, что пишет искусствовед Ольга Сигизмундовна Попова: «В этих иконах все экстремальное, образы всегда крайне строгие, не допускающие ни смягченности, ни компромисса. Их цель, их идеал — сильнейшая духовная сконцентрированность, а путь к ней — аскеза». Вот это вообще неожиданно. Они должны были воплотить предельную духовную программу в своих образах. Почему? Да потому что вы на границе. У вас через полчаса враг придет, вы погибнете. Вы можете в этих условиях защищать, не понимая, что вы защищаете? У них были идеалы — христианские. Вот она, псковская парадигма, так не жил никто. Если вы на таком костре, то у вас каждый день Страшный суд. И вы будете что? Почестнее, попрямее, вы будете гораздо глубже вникать в то, зачем эта жизнь, в чем смысл ее защиты, почему Псков — это вам не Тарту и не Рига, при всем уважении. То есть вы должны сконцентрироваться на духовности, на вашей вере.

«Акт рождения происходит на крови»

Ася Иванкина сама написала, изготовила икону по средневековым правилам и потом в Голландии местный коллекционер выпросил ее, продала:

— Ты и красители сама искала, — спрашиваю я.

— Красители я купила. Мне было, скорее, интересно написать, создать живопись и сделать самой доску. Я вырезала это углубление и манеру воспроизвела живописную. А красители — это просто химия, нужно иметь лабораторию, чтобы их сделать, и плавить ртуть в тигельной печи, — до этого я не дошла. В принципе, они все есть, эти красители, то есть человек, который иконописью занимается, идет в лавку, и там продаются натуральные — хочешь глина, хочешь разных оттенков, хочешь аурипигмент. Сейчас выбор гораздо больше, но я выбрала именно псковские красители. Меня завораживала сама идея того, что стиль рождается из обстоятельств. Что, с одной стороны, у них явно были какие-то вкусовые предпочтения, вот эти резкие блики на иконах, вот эта экспрессия. Это явно что-то вкусовое. А есть те обстоятельства, в которых они просто жили и которые очень сильно повлияли на то, как выглядело их искусство в итоге. То, что это определенная порода дерева, то, что это не просто все красители, какие понравились, а те, которые были в доступе, выбор ограничен, плюс местные глины коричневые особых оттенков. В итоге все очень сильно завязано на то, что было возможно, и так появился стиль. Ну и плюс, конечно, само Средневековье, отношение к символическому. Интересно, что имен авторов нет. Пишут: «Мастер, написавший такую-то серию икон», потому что иконы никто не подписывал.

Тамара Васильевна, в свою очередь, развернула альбомы:

— Вот, сравнивайте. Один и тот же сюжет. Дело происходит в самый таинственный день. В субботу. Христос сходит, чтобы вывести из ада Адама и Еву. Решение Дионисия, московского мастера, классическое, от которого все сходят с ума. Он здесь верен себе. Я спрашивала великого отца Зенона: как определить сущность и значение иконы, какие критерии в ее оценке? «Ближе от истины или дальше от истины» — был его ответ. Значит, нам нужно понять сущность сюжета, чтобы определить, кто из них ближе к истине, при том что оба гении, один известный, другой неизвестный, условно говоря, весь народ псковский. Вот и смотрим. У Дионисия золотистый хитон, это сияние Христа как Царя Небесного. Адам и Ева спокойны, причем он как бы нейтрален по отношению к ним. Он в гармоничной мандорле Небесной силы. Все у него уравновешено. Музыка сфер. Благость необыкновенная. Там идет какое-то сражение, но тоже как балет.

Псковская живопись предельно народна, очень строга, она очень требовательна, она не занимается ерундой. Они здесь выживают, они не будут вам цветочки писать всевозможные. Они будут писать сущность веры

А у псковичей тут не до изысков.

— Конечно. Очень агрессивно, я бы даже сказал.

— Ну, по крайней мере, экспрессивно. Обратите внимание на мандорлу вокруг Спасителя, вот эту заостренность. Он опускается и стоит на дверях порушенного ада. Ему противно все здесь. Он хочет оттолкнуть его. И вот эта линия бликов показывает, что он через секунду взлетит. А этот уравновешенный у Дионисия может тут простоять сколько угодно. Правильно? То есть все в решении композиционном есть. И поэтому Христос весь напряжен, весь перекошен. И он не просто подает руку, он вытягивает их из этого поганого ада. И того, и другого вытягивает.

Кроме того, псковские церкви — маленькие, и поэтому художник выше дает еще иконостас, чтобы мы практически на одной иконе получили деисусный чин. И деисусный чин очень интересный с Николой, который, как известно, скор в помощи. Псковичам нужны такие святые, которые реагируют быстро.

Если мы изображаем Христа в красных одеждах, мы отступаем от фактической правды, но зато даем понять, что происходит. Это черта псковская. Супернаглядно: акт рождения происходит из крови. Значит, это кровь буквально понимаемая, но это кровь и символическая, потому что если ты родился и ты проявил акт великой жертвенной любви, то жертвенную любовь как мы можем показать? Через красный цвет отречения от своего эгоизма, от своей выгоды. Значит, эта тема жертвенности любви, ее двойной сущности здесь явлена сразу, и поскольку Христос здесь становится именно Спасителем человека и воскресает буквально из материнской крови, то икона Дионисия отступает сразу. А псковская — она сделана блестяще, и она неповторима, и в каноне, и новаторская. Вот вам весь Псков.

Ася говорит по поводу красного на псковских иконах:

— Это же такая русская тема — красную рубаху надеть как что-то самое нарядное. И вообще, мне кажется, что в русском христианстве очень много более древних корней. И вот эта тема с красным цветом тоже, мне кажется, оттуда. Я не знаю, потом был красный флаг у Советского Союза. В общем, его любят русские люди. Красный цвет считается самым красивым. Он даже называется «красный», то есть красивый.

В 1912 году на выставке «Мира искусства» была представлена работа Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина «Купание красного коня». Выставка имела успех, картина получила известность. Художник на картине пользуется приемом обратной, или сферической, перспективы, когда предмет изображен одновременно сверху и сбоку, вывернут на зрителя. Это иконописный принцип.

Петров-Водкин имел отличное европейское образование. Ему повезло. Для сына сапожника и горничной — попасть в училище Штиглица, потом проехаться и пожить в Швейцарии, Италии, Париже, потом — Африка. Все новомодные тенденции живописи начала XX века он знал и изучал как человек глубоко укорененный в русскую традицию. Не раз ему приходилось выполнять заказы по росписи храмов. Правда, иногда это приводило к скандалу. Так, росписи церкви Казанской Божьей Матери в Саратове, написанные им в 1902 году совместно с Петром Уткиным и Павлом Кузнецовым, впоследствии были уничтожены после скандала с местным духовенством — заказчиками работ.

Что в «Купании красного коня» так поражало современников? Вызов. Экспрессия. Обращение к истокам русского искусства. Применение обратной перспективы, красного цвета, который становится символическим, а не документальным. Приоритет смысла, идеи, вслед которой приходит образ, как будто из фантазии, грезы. Это очень воодушевляло современников, позволяло им «сплотиться», по выражению одного из критиков.

Если вернуться в Псков, последнее напутствие Тамары Васильевны было таким:

— Есть в интернете работа, посвященная псковичам XVII века, когда они уже давно внутри Москвы, но они из последних сил держатся за что? За культуру. И вот немец собирает сведения о псковичах, проводит такой «социологический опрос». Он ходит по разным стратам. Пришел на псковский такелажный рынок, у нас специализированные рынки были, под Троицким собором был рыбный торг. Он пришел, там рыбаки, естественно, говорят на русском и плюс на псковском. И он все время слышит какую-то пословицу. Он ее зафиксировал, идет дальше, навстречу стайка псковских девиц. Они тут всегда славились красотой. И тоже что-то такое ему на бегу, и опять эта фраза звучит, эта пословица. Он идет в администрацию, говорит с купцами по ходу и везде слышит эту фразу и говорит: «Вот теперь я понял, что вся псковская культура, весь народ живет, видимо, по этой поговорке. И жил по ней всегда». А я ее никогда нигде не слышала. Она делает честь всему народу. Я бы сказала, что это заголовок вашей статьи, ежели вы сочтете нужным. И звучит это так: «Правда и вера светлее солнца». Вот так. Этот народ выжил только благодаря этой теме. Поэтому и в живописи у него правда.